Armande Richier naît le 1er novembre 1916 à Lahaymeix (Meuse – 55), fille de Victor Richier, instituteur public, et de Marguerite Cardinet, son épouse, dans une famille de sept enfants, dont quatre sont encore vivants en 1942 : Lucien, né en 1906, André, né le 11 août 1909 à Lahaymeix, Odette et Armande.

Veuve en 1933, sa mère, Marguerite Richier, s’installe à Soissons (Aisne – 02), avec ses deux filles, au 2, place Saint-Médard.

Odette devient coiffeuse, et Armande institutrice à Dommiers, à vingt kilomètres de Soissons.

En février 1942, Odette Richier est contactée par André Beck [1], nouveau responsable du parti communiste clandestin dans le Soissonnais. Agent de liaison sous le pseudonyme de « Mado », chargée de transmettre les directives aux différents responsables du département, Odette Richier assure aussi la fabrication et la transmission de tracts anti-allemands.

Armande et sa mère participent à ses activités, l’imprimerie clandestine du groupe se trouvant dans la cave de leur domicile.

En tant qu’institutrice, Armande est également chargée du recrutement dans les milieux intellectuels. Elle rédige et diffuse des tracts conçus à cet effet. En lien avec l’état-major régional (?), elle organise l’activité clandestine des instituteurs du département.

L’arrestation

Le 16 octobre 1942, à bicyclette, Odette transporte des tracts qui viennent d’être tirés. En route, elle lance une poignée de tracts à la volée. Hélas, une voiture de la “Gestapo” (?) passe par là. Les Allemands constatent que les tracts viennent d’être jetés. La voiture rattrape la cycliste, les paquets sont encore sur le porte-bagage. Odette Richier est arrêtée, identifiée, emmenée à la Kommandantur, puis chez elle.

Une perquisition est opérée au domicile familial qui permet la découverte de la ronéo, de la machine à écrire, des stencils, du papier, de fausses cartes d’identité, deux cachets officiels de mairies, ainsi que les adresses des deux frères.

Marguerite Richier est arrêtée aussitôt et Armande en revenant de faire sa classe.

La mère et les deux filles sont emprisonnées à Saint-Quentin (02), probablement dans le secteur allemand de la Maison d’arrêt, dite l’Hôtel des Quatre Boules, boulevard Richelieu ; comme la famille Gigand, de Saint-Bandry (02).

Le 21 ou 22 octobre 1942, André Richier est arrêté à son domicile, 7 rue des Petits Frères à Verdun (55), par la Gestapo.

Lucien Richier est arrêté à la fin novembre 1942 à Paris par la police française. Il est emprisonné à la Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e).

Le 15 janvier 1943 – à quelques jours du départ pour Auschwitz -, elles sont transférées au Fort de Romainville, situé sur la commune des Lilas (Seine / Seine-Saint-Denis), premier élément d’infrastructure du Frontstalag 122. Armande y est enregistrée sous le matricule n° 1442.

Le fort de Romainville, vue du côté nord.

À l’intérieur de l’enceinte, on distingue le haut du bâtiment de caserne.

Carte postale oblitérée en 1915. Collection Mémoire Vive.

Le 22 janvier 1943, cent premières femmes otages sont transférées en camions au camp de Royallieu à Compiègne (leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquant « 22.1 Nach Compiègne uberstellt » : « transférée à Compiègne le 21.1 »). Le lendemain, Marguerite, Armande et Odette Richier font partie du deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort qui les y rejoint, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept de la maison d’arrêt de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police de Paris).

Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le lendemain matin, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites à pied à la gare de marchandises de Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes – parmi lesquels André Richier – ont été entassés la veille.

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes sont dirigés sur le KL Sachsenhausen, tandis que ceux des femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir.

Auschwitz

Le train y stationne toute la nuit. Le lendemain matin, les détenues sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

On ne sait pas avec certitude sous quels matricules ont été enregistrées Marguerite, Odette et Armande Richier ; peut-être respectivement sous les numéros 31840, 31846 et 31847, selon une correspondance possible avec les matricules reçus au Fort de Romainville. Le numéro de chacune est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche.

Pendant deux semaines, elles sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail.

Le 3 février, la plupart des “31000” sont amenées à pied, par rangs de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes de l’anthropométrie : vues de trois-quart, de face et de profil (la photo d’immatriculation d’Armande n’a pas été retrouvée).

La mère, Marguerite Richier, meurt le 16 février 1943, selon l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher), qui indique pour cause mensongère de sa mort « décrépitude, faiblesse due à l’âge » (Altersschwäche) ; elle a 63 ans. Plusieurs de ses camarades du convoi pensaient qu’elle aurait pu être prise à la « course » [2] du 10 février et mourir au Block 25, l’antichambre de la mort.

Armande Richier meurt très vite à Birkenau, supposément en mars 1943 ; aucune rescapée n’a pu témoigner en quelles circonstances, aucune archive n’a été retrouvée (très probablement parmi celles détruites au moment de l’évacuation du complexe concentrationnaire en janvier 1945). Elle a 27 ans.

Sa sœur Odette meurt à Birkenau le 7 avril 1943, d’après l’acte de décès du camp (Sterbebücher) qui indique pour cause, très probablement mensongère, de sa mort une septicémie avec phlegmon (« Sepsis bei Phlegmone »). Aucune rescapée n’a pu témoigner en quelles circonstances. Elle a 31 ans.

Arrivé au KL Sachsenhausen le 25 janvier 1943, André Richier est affecté au Kommando Heinkel, puis transféré au KL Buchenwald où il est affecté au Kommando de Leitmeritz.

Lucien Richier est libéré à la Maison d’arrêt de la Santé lors de la libération de Paris en août 1944.

André Richier est rapatrié en France le 23 mai 1945, gravement atteint par une tuberculose contractée dans les camps. Dès son retour, il est hospitalisé à l’hôpital Bichat, 170 boulevard Ney (Paris 18e), puis envoyé au sanatorium de Davos (Suisse), où il reste jusqu’en janvier 1947. Il sera titulaire d’une pension d’invalidité à 100 %, tout effort physique lui étant interdit.

Les deux frères apprennent la mort de leur mère et de leurs sœurs par les rescapées du convoi.

En septembre 1950, à Paris 14e, André Richier se marie avec Suzanne Bardou, institutrice, résistante, adhérente au Parti communiste et à l’Union des femmes françaises. Elle décèdera le 29 septembre 1989 à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). André décèdera le 4 janvier 2002 à Paris 20e.

Le 28 décembre 1953, André Richier – qui habite alors au 19, avenue de la Porte de Vanves, à Paris 14e – remplit un formulaire de demande d’attribution du titre de Déporté résistant pour chacune de ses sœurs, Armande et Odette.

- André Richier vers 1955.

Droits réservés.

Dans cette période, Marie-Claude Vaillant-Couturier signe un certificat attestant de la disparition des trois femmes Richier à Auschwitz-Birkenau. Madeleine Dechavassine Le 30 mars, Madeleine Dechavassine, secrétaire générale de l’Amicale d’Auschwitz et des camps de Haute-Silésie, et Christiane Charua (« Cécile ») en font autant.

Sur le monument aux morts de Soissons, situé près de la cathédrale – « À Soissons immortelle – à ses enfants tombés glorieusement pour la Patrie » -, ont été ajouté les noms de Marguerite, Armande et Odette Richier.

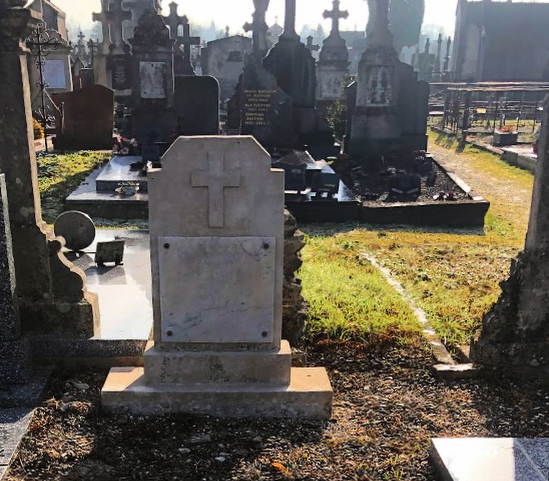

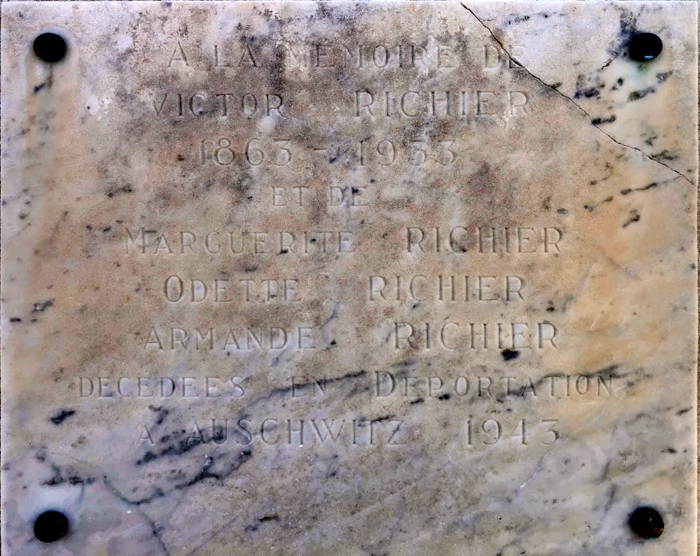

À Verdun, dans le cimetière du Faubourg-Pavé, une plaque de marbre apposée sur une stèle-cénotaphe “rassemble” la famille : « À la mémoire de Victor Richier, 1863 – 1933 -, et de Marguerite Richier, Odette Richier, Armande Richier, décédées en déportation à Auschwitz 1943 ».

Le 4 novembre 1963, le ministre des Anciens combattant et Victimes de guerre décide d’attribuer le titre de Déporté Résistant à Armande Richier à titre posthume.

Le 3 février 1995, à Lahaymeix, a été inauguré un monument placé devant l’église : « Cette stèle a été érigée à la mémoire de Marguerite Richier et de ses deux filles Odette et Armande, résistantes, déportées par le convoi du 24 janvier 1943 et mortes à Auschwitz. »

[1] André Beck. Probablement s’agit-il du militant lorrain signalé par René Lemarquis dans le Maitron pour la période d’avant-guerre : né le 25 mars 1907 à Chaligny (Meurthe-et-Moselle), ouvrier dans les mines de sel de Lorraine et chaudronnier, militant communiste et syndicaliste, membre de la CA de l’UD-CGT de Meurthe-et-Moselle. Licencié des établissements Perbal de Dombasle-sur-Meurthe après la grève du 30 novembre 1938, André Beck vit en janvier 1939 sur ses économies et de la solidarité ouvrière. La commission des cadres le propose alors au comité régional du Parti communiste.

En mai 1940, André Beck fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’internement administratif dans un camp de Dordogne. En septembre, il s’en échappe et retourne en Meurthe-et-Moselle. Le 15 mai 1941, le tribunal correctionnel de Saint-Dié le condamne à trois ans d’emprisonnement pour activité communiste.

Il entre en clandestinité et se réfugie à Nancy puis à Paris, où il rencontre un certain « Léon », puis un certain « Jojo », responsable interrégional non identifié. Dans la capitale, munie d’une fausse carte d’identité au nom de « Jean Leyer », André Beck est chargé du transport et de la distribution de tracts.

En janvier 1942, à la suite de plusieurs vagues d’arrestations, « Jojo » le dirige vers le département de l’Aisne afin qu’il y poursuive ses activités. André Beck s’installe à Soissons, rue Jean-de-La-Fontaine. Continuant à recevoir les instructions de « Jojo », il entre en contact avec Lucien Richier, Léon Richier, Odette Richier et Alexandre Hébert, qui élargissent le recrutement.

Courant juillet, « Jojo » lui remet une caisse de pétards de cavalerie (mélinite) afin des les utiliser contre les écluses pour empêcher le blé français d’arriver par péniches en Allemagne. Entre le 1er août et le 28 septembre, André Beck organise quatre opérations de sabotage contre les écluses du secteur.

Sous le pseudonyme de « Charles », André Beck supervise également l’activité clandestine des militants de Chauny.

Le 16 octobre 1942, il est arrêté en compagnie d’Odette Richier sur la route nationale allant de Soissons à Villers-Cotterêts alors qu’ils effectuent à bicyclette une distribution de tracts.

Interné à Compiègne, André Beck s’en évade (date ?). Finalement arrêté à Tergnier, il est déclaré fusillé le 18 février 1944. Mais les circonstances exactes de sa mort restent assez obscures. D’après certaines confidences recueillies par Maurice Berthiault, correspondant pour l’Aisne du Comité d’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, les Allemands l’auraient volontairement relâché. Certains de ses camarades de combat, soupçonneux, l’auraient alors abattu pour trahison. Après la guerre, afin que sa veuve et ses enfants puissent toucher une pension, ses camarades auraient fait des démarches pour le faire considéré comme fusillé par les Allemands (?).

[2] La « course » par Charlotte Delbo : Après l’appel du matin, qui avait duré comme tous les jours de 4 heures à 8 heures, les SS ont fait sortir en colonnes toutes les détenues, dix mille femmes, déjà transies par l’immobilité de l’appel. Il faisait -18. Un thermomètre, à l’entrée du camp, permettait de lire la température, au passage. Rangées en carrés, dans un champ situé de l’autre côté de la route, face à l’entrée du camp, les femmes sont restées debout immobiles jusqu’à la tombée du jour, sans recevoir ni boisson ni nourriture. Les SS, postés derrière des mitrailleuses, gardaient les bords du champ. Le commandant, Hoess, est venu à cheval faire le tour des carrés, vérifier leur alignement et, dès qu’il a surgi, tous les SS ont hurlé des ordres, incompréhensibles. Des femmes tombaient dans la neige et mouraient. Les autres, qui tapaient des pieds, se frottaient réciproquement le dos, battaient des bras pour ne pas geler, regardaient passer les camions chargés de cadavres et de vivantes qui sortaient du camp, où l’on vidait le Block 25, pour porter leur chargement au crématoire.

Vers 5 heures du soir, coup de sifflet. Ordre de rentrer. Les rangs se sont reformés sur cinq. « En arrivant à la porte, il faudra courir. » L’ordre se transmettait des premiers rangs. Oui, II fallait courir. De chaque côté de la Lagerstrasse, en haie serrée, se tenaient tous les SS mâles et femelles, toutes les kapos, toutes les polizeis, tout ce qui portait brassard de grade. Armés de bâtons, de lanières, de cannes, de ceinturons, ils battaient toutes les femmes au passage. Il fallait courir jusqu’au bout du camp. Engourdies par le froid, titubantes de fatigue, il fallait courir sous les coups. Celles qui ne couraient pas assez vite, qui trébuchaient, qui tombaient, étaient tirées hors du rang, saisies au col par la poignée recourbée d’une canne, jetées de côté. Quand la course a été finie, c’est-à-dire quand toutes les détenues sont entrées dans les Blocks, celles qui avaient été tirées de côté ont été emmenées au Block 25. Quatorze des nôtres ont été prises ce jour-là.

Au Block 25, on ne donnait presque rien à boire, presque rien à manger. On y mourait en quelques jours. Celles qui n’étaient pas mortes quand le “Kommando du ciel” (les prisonniers qui travaillaient au crématoire) venait vider le Block 25, partaient à la chambre à gaz dans les camions, avec les cadavres à verser au crématoire. La course – c’est ainsi que nous avons appelé cette journée – a eu lieu le 10 février 1943, deux semaines exactement après notre arrivée à Birkenau. On a dit que c’était pour nous faire expier Stalingrad. (Le convoi du 24 janvier, pp. 37-38)

Sources :

![]() Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 248-249.

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 248-249.

![]() Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen : dossier d’Armande Richier (92.27, recherches de Ginette Petiot (message 02-2014).

Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen : dossier d’Armande Richier (92.27, recherches de Ginette Petiot (message 02-2014).

![]() Alain Nice, La guerre des partisans, Histoire des Francs-tireurs partisans français, Histoire de la Résistance ouvrière et populaire du département de l’Aisne, édition à compte d’auteur, janvier 2012, pages 48-49, 53-55 (commande à adresser à Alain NICE – 9 rue de la Tour du Pin – 02250 BOSMONT-SERRE).

Alain Nice, La guerre des partisans, Histoire des Francs-tireurs partisans français, Histoire de la Résistance ouvrière et populaire du département de l’Aisne, édition à compte d’auteur, janvier 2012, pages 48-49, 53-55 (commande à adresser à Alain NICE – 9 rue de la Tour du Pin – 02250 BOSMONT-SERRE).

![]() Archives départementales de la Meuse, archives en ligne, recensement de la population de Lahaymex pour l’année 1926 (cote 6 M 42), vue 2/6 ; registre d’état civil de Lamorville pour l’année 1863, cote 2 E 282 (8), acte n° 3, vue 3/189 ; registre des mariages de Lahaymex pour l’année 1900, cote 2 E 277 (11), acte n° 1, vue 157/215.

Archives départementales de la Meuse, archives en ligne, recensement de la population de Lahaymex pour l’année 1926 (cote 6 M 42), vue 2/6 ; registre d’état civil de Lamorville pour l’année 1863, cote 2 E 282 (8), acte n° 3, vue 3/189 ; registre des mariages de Lahaymex pour l’année 1900, cote 2 E 277 (11), acte n° 1, vue 157/215.

![]() Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression…, 1940-1945, éditions Tirésias, Paris 2004, tome 1, I.74. page 642.

Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression…, 1940-1945, éditions Tirésias, Paris 2004, tome 1, I.74. page 642.

![]() Site MémorialGenWeb : Soissons, relevé initial (n° 1014) effectué par Bernard Roucoulet, mis en ligne le 1er septembre 2000 ; Lahaymex, relevé initial (n° 48986) effectué par Bernard Butet, mis en ligne le 22 octobre 2009.

Site MémorialGenWeb : Soissons, relevé initial (n° 1014) effectué par Bernard Roucoulet, mis en ligne le 1er septembre 2000 ; Lahaymex, relevé initial (n° 48986) effectué par Bernard Butet, mis en ligne le 22 octobre 2009.

![]() Messages de Frédéric Plancard, journaliste, auteur d’un livre sur les cimetières civils de Verdun (30-11-2024).

Messages de Frédéric Plancard, journaliste, auteur d’un livre sur les cimetières civils de Verdun (30-11-2024).

MÉMOIRE VIVE

(dernière modification, le 2-12-2024)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).