Raymonde Élise Delalande naît le 17 août 1903 à Saint-Martin-le-Beau (Indre-et-Loire), fille d’Étienne Delalande, 47 ans, cultivateur, et de Silvine Rose Lemaine, 41 ans, son épouse, domiciliés au bourg, rue de la Monnaie, côté ouest. Raymonde est la plus jeune d’une famille de six enfants : avant elle sont nés Marguerite en 1884, Marthe en 1885, toutes deux à Saint-Romain, Georgette en 1891, Maurice en 1894, et Jeanne en 1897, tous trois à Saint-Martin.

Raymonde va à l’école jusqu’à l’obtention du certificat d’études primaires. En 1911, son frère Maurice, alors âgé de 17 ans, travaille comme ouvrier agricole chez leur père.

À une date restant à préciser, Raymonde rencontre Paul Alphonse Eugène Sergent, né le 25 juillet 1903 à Bléré (commune voisine), fils d’un charcutier de Saint-Martin-le-Beau, boucher lui-même.

Du 8 décembre 1923 au 28 avril 1925, Paul accomplit son service militaire, étant affecté au Levant (Moyen-Orient sous protectorat français) à sa demande, au Liban puis en Syrie.

Paul au centre d’un groupe de conscrits en partance pour le Levant

le 8 mars 1924 au camp Sainte-Marthe à Marseille.

© Fabien Jaffredo.

En 1925, Raymonde “monte” à Paris, venant habiter au 109, rue Lafayette, tout près de la place Franz Liszt et de l’église Saint-Vincent-de-Paul, à Paris 10e.

Le 26 septembre 1925, à la mairie d’arrondissement, Raymonde Delalande – déclarée “sans profession” – se marie avec Paul Sergent – toujours boucher -, alors domicilié à proximité, au 67, rue d’Hauteville. La mère de Raymonde est venue assister au mariage, et leurs témoins sont son frère Maurice Delalande, employé, et son épouse Célina, alors domiciliés à Versailles (Seine-et-Oise/Yvelines – 78). Il semblerait qu’ensuite le couple Sergent n’emménage ni chez l’un ni chez l’autre, mais trouve un nouveau domicile dans Paris.

Maurice, frère de Raymonde, décède le 5 août 1927 à Guyancourt (78), âgé de 31 ans.

La même année, Raymonde et Paul Sergent reviennent à Saint-Martin-le-Beau pour y tenir un hôtel-café-restaurant, le Café de l’Union, au 2 rue d’Amboise, dont ils deviennent propriétaires.

Le 18 juillet 1936, en passant par Port-Bou (Pyrénées-Orientales), Paul arrive à Barcelone avec quelques camarades comme supporters aux Olympiades populaires [1]. Dans la nuit du 18 au 19, les premiers coups de feu éclatent dans la capitale catalane, en riposte au pronunciamiento de généraux factieux dont Francisco Franco (début de la guerre d’Espagne). Le 24 juillet, les délégations sont rapatriées par le Consulat Général de France, débarquant à Marseille [2].

Profitant des congés payés créés par le gouvernement de Front populaire, des familles viennent de Paris pour séjourner dans les chambres au-dessus du café, arrivant en tramway d’Amboise ou à bicyclette par les rives du Cher.

En septembre 1939, après la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne, suite à l’agression de la Pologne, la salle des fêtes des Sergent est réquisitionnée pour abriter un Central de Mécanographie [3] dépendant de l’Administration de la Guerre, de même qu’un certain nombre de chambres de l’hôtel de l’Union.

De son côté, Paul Sergent est mobilisé le 5 septembre avec le grade de caporal au 612e régiment de Pionniers qu’il rejoint à Saumur (Maine-et-Loire).

Le 23 mai 1940, son unité part pour Brive (Corrèze). Le 1er juin 1940, ils sont à Vierzon (Cher) et le lendemain à Troyes (Aube). Le 5 juin, ils arrivent dans les Vosges, où ils doivent garder une route.

Le 12 juin 1940, à Bruyères (Vosges), Paul est fait prisonnier de guerre. Le 12 août suivant, il est interné au Stalag IV B, à Mühlberg, puis transféré le 1er février 1941 au Stalag IV D à Neuburgxdorf (?), près de Torgau, sur l’Elbe.

Le 18 juin 1940, le pont de Chandon – sur le Cher entre Saint-Martin et Athée – est détruit par des artificiers de l’armée française afin d’entraver l’invasion ennemie, un jour après celui d’Amboise.

Le 22 juin, lors de la signature de l’armistice, la ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone dite “libre” – restant sous l’autorité du gouvernement de collaboration installé à Vichy – est fixée au milieu du Cher jusqu’à l’est de Bléré, contournant la petite ville par le sud, puis bifurque vers le sud-sud-ouest à travers la campagne [4].

Début juillet, l’armée d’invasion atteint Saint-Martin-le-Beau. À l’annonce de son arrivée, Raymonde, son beau-père Alphonse et Gisèle se cachent au sous-sol. En entendant des cris et des coups frappés à la porte, ils en sortent pour trouver des soldats allemands réclamant de la bière et du vin.

Sous l’occupation, et dans l’attente de la Libération, Raymonde Sergent dissimule des bouteilles de bon vin de Touraine en les murant dans la cave de son établissement. Elle cache aussi des documents confidentiels entre la charpente et les ardoises du toit, et dans un double fond de la table de billard. Enfin, elle fait disparaître la faucille et le marteau gravés sur leur tête de lit.

Raymonde fait très rapidement partie d’une chaîne grâce à laquelle des prisonniers de guerre évadés, notamment du camp d’Amboise (dont des tirailleurs africains), des résistants et des Juifs gagnent la zone sud. Raymonde les héberge, les nourrit et les informe sur les trajets à suivre. Elle est en contact avec le sympathique abbé Marcel Lacour, curé du village d’Athée-sur-Cher, sur la rive opposée de la rivière, entré lui aussi en résistance. L’homme d’église parle un allemand correct et prend soin de rester en bons termes avec les soldats cantonnés dans le château de la Chesnaye non loin de là. Selon un récit ultérieur de Cécile (à vérifier), en certaines occasions l’abbé utilise sa propre méthode pour aider les clandestins à passer la ligne. Un cortège funéraire quitte Athée – dont l’église est en zone occupée, mais une portion du territoire de la commune en zone “libre” – suivi des proches éplorés du défunt, puis traverse la ligne de démarcation à grâce à des laissez-passer délivrés par les Allemands. Une fois celle-ci franchie, à l’écart, le cercueil est ouvert, et une personne bien vivante en sort, pendant que certains proches du défunt disparaissaient très vite dans la nature, seules quelques personnes s’en retournant en zone occupée.

Tous deux font appel aux services d’un certain M. Pelé qui possède illégalement un bateau et qui, avec ses trois fils, fait traverser clandestinement la rivière à un grand nombre de personnes pendant les années 1940 et 1941. Il s’agit probablement (à vérifier) de Maxime Pelé, cultivateur né à Athée en 1885 (55 ans), et qui a pour fils Roger, 29 ans, Maxime, 24 ans, et Pierre, 11 ans, domiciliés au lieu-dit Chandon sur la commune de Saint-Martin. Un autre fils, Marcel, mobilisé à la déclaration de guerre au 16e bataillon de chasseurs à pied, est mort le 21 mai 1940 à Sainte-Menehould (Marne) des suites de blessures reçues au combat, au lendemain de son 22e anniversaire.

Raymonde a alors pour nom de guerre “Denise” et un mot de passe « Bonjour, ma cousine », connu des deux côtés de la ligne par les passeurs. Si tout va bien, Raymonde répond : « Le temps est clair ». À l’inverse, « Le temps est bouché à l’horizon » signifie que la police allemande patrouille sur les rives du Cher, ou que personne n’est disponible pour guider les voyageurs de l’autre côté de la rivière. Si elle apprend que des Allemands patrouillent dans les parages, Raymonde fait sortir les clandestins de son café par la porte de derrière pour les conduire dans un passage menant chez son voisin, qui les cache alors dans sa cave, derrière des sacs de ciment.

Un soir, la “Gestapo” fait une “descente inattendue au Café de l’Union, dont le grenier est occupé par deux soldats nord-africains épuisés qui ronflent bruyamment. Grâce à une bonne dose de chance et un esprit très vif, Raymonde réussit à cacher leur présence. Mais elle décide que Gisèle n’est plus en sécurité à la maison et l’envoie en pension dans une école de Tours, la fillette revenant chaque week-end voir sa mère en longeant la rivière à bicyclette.

Comme la plupart de ses camarades qui s’occupent bénévolement des passages, Raymonde Sergent est dénoncée.

Le 6 juin 1941, elle est arrêtée à son domicile par la police française (?) en présence de sa fille, puis conduite au siège du SD (Sicherheitsdienst, service de sécurité des SS, dit “Gestapo”) à Tours, au 17 rue Georges Sand. Deux jours plus tard, elle est emmenée à Paris avec un couple arrêté le lendemain parce que soupçonné d’agir en complicité avec elle. Détenue à la prison militaire du Cherche-Midi, Raymonde Sergent est interrogée au siège parisien du SD, dans l’hôtel Edouard-VII, 39 avenue de l’Opéra (Paris 2e). Le 21 juillet, le tribunal militaire allemand de la Feldkommandantur du Grand Paris la condamne à deux mois d’emprisonnement pour passage illégal de la ligne de démarcation. À l’expiration de sa peine, le 6 août, elle est libérée et regagne son domicile.

N’ayant rien perdu de son courage, Raymonde reprend son activité de passeuse, continuant à planifier les meilleurs itinéraires d’évasion avec l’abbé Lacour et la famille Pelé (elle abandonne le pseudonyme de “Denise” pour devenir “Rossignol”).

Dans l’après-midi du dimanche 9 novembre 1941, quelques couples de jeunes gens, venus dans son établissement pour fêter la fin des vendanges auxquelles ils ont participé, demandent à Raymonde Sergent de faire fonctionner son tourne-disque dans sa salle des fêtes. Cette musique leur fournit l’occasion de quelques tours de danse. Raymonde ne les fait pas payer, mais elle organise une quête qu’elle versera le lendemain au Comité d’entraide aux prisonniers de guerre de Saint-Martin-le-Beau.

Deux jours plus tard, deux gendarmes à pied de la brigade d’Amboise, en tournée dans la commune, sont « avisés » de ce petit divertissement (par une dénonciation du voisinage ?). Après avoir interrogé l’hôtelière – qui reconnaît les faits – ils dressent un procès verbal pour infraction à l’article premier de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 1940 réglementant les bals publics. Le 26 décembre 1941, elle doit comparaître devant le tribunal de simple police du canton siégeant en mairie de Bléré ; la suite éventuelle est à préciser…

Le 12 avril 1942, de nouveau arrêtée, Raymonde Sergent est conduite à Paris pour être écrouée à la maison d’arrêt de la Santé. Le 26 juillet suivant, elle est de nouveau libérée…

Elle reprend son rôle d’“étape” pour le franchissement de la ligne de démarcation, sans faire d’accompagnement comme “passeuse” car elle se sent surveillée. Selon Denise Lorion, une voisine connaissant son activité, des agents de l’Intelligence Service britannique viennent à Saint-Martin-le-Beau pour la prévenir qu’elle est constamment surveillée par les policiers allemands et français, en lui proposant de fuir en zone libre sous leur protection. Mais elle refuse. Qui s’occuperait du café ? Qui cacherait les Juifs ? Qui aiderait les gens désespérés à s’enfuir ? Et puis, elle peut craindre les diverses conséquences pour sa famille proche. Dès lors, elle garde une valise toute prête près la porte. À ceux qui lui demandent si elle a peur, elle répond : « Je me sens comme une chèvre attachée à un piquet. J’attends que le loup vienne me trouver. »

Le 23 septembre suivant, dans l’après-midi, Raymonde Sergent est arrêtée à son domicile et conduite à la Maison d’arrêt de Tours, rue Henri-Martin. Depuis la lucarne de sa propre cellule, Héléna Fournier – écrouée le 29 octobre – la verra tourner dans la cour avec Germaine Jaunay (sans alors les connaître…).

Son beau-père, Alphonse Sergent, 68 ans, prend en charge sa fille Gisèle, alors âgée de 12 ans et demi. Le Café de l’Union est fermé.

À l’aube du 6 novembre 1942, Raymonde Sergent est parmi les dix-sept prisonnières extraites de leurs cellules pour monter dans deux cars stationnant devant la prison. Dans l’un d’eux se trouve déjà Marcelle Laurillou, détenue depuis deux mois dans la prison installée par l’armée allemande dans l’école Michelet.

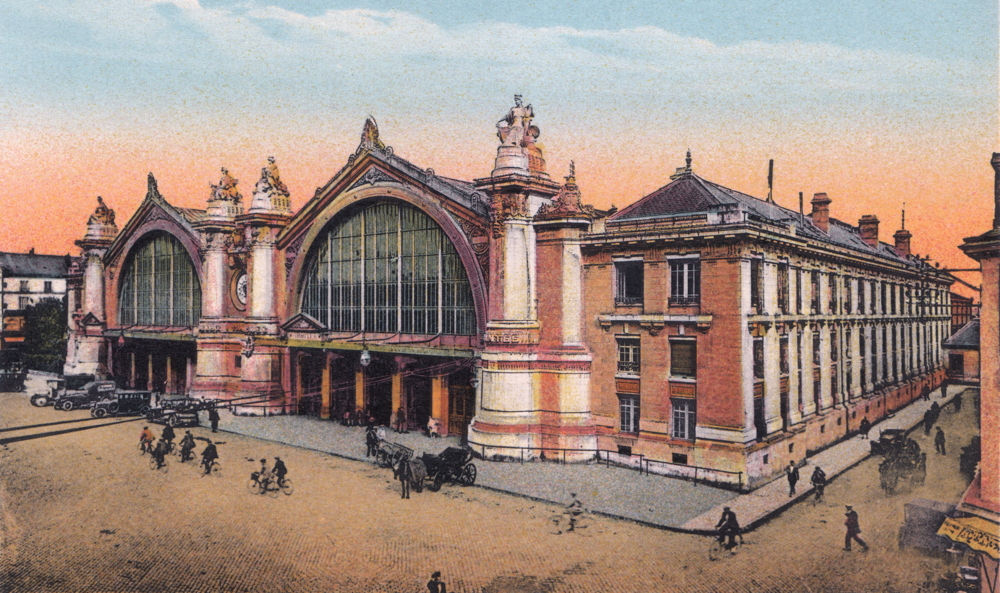

Les véhicules s’arrêtent rue de Nantes, dans laquelle une porte annexe donne accès la gare de Tours, permettant d’y introduire les dix-huit détenues en évitant les regards de la population. Sur le quai, des soldats allemands montent la garde devant le wagon de voyageurs où elles doivent prendre place.

Tours, la gare de la ligne Paris-Orléans (P.O.) dans les années 1920.

La porte de service par laquelle les Tourangelles ont été conduites vers un train se trouve au fond de la rue de Nantes, à droite.

Carte postale colorisée, collection Mémoire Vive.

Raymonde Sergent partage un compartiment avec Héléna Fournier, Léa Kérisit, Franciska Goutayer, Marcelle Laurillou et Germaine Maurice, ayant appartenu à diverses filières bénévoles de franchissement de la ligne de démarcation.

À midi, leur train s’arrête à la gare d’Austerlitz, à Paris. On les fait entrer dans une petite salle d’attente équipée de bancs, où des bénévoles de la Croix-Rouge distribuent à chacune un bol de bouillon “Kub” et une tranche de pain noir. Un agent de police française est là pour les accompagner aux toilettes.

Après une attente de plusieurs heures, les prisonnières – toujours encadrées par des soldats – doivent monter dans deux autobus de la RATP.

Dans la soirée, elles arrivent dans la brume au camp allemand du Fort de Romainville, situé sur la commune des Lilas (Seine / Seine-Saint-Denis), premier élément d’infrastructure du Frontstalag 122.

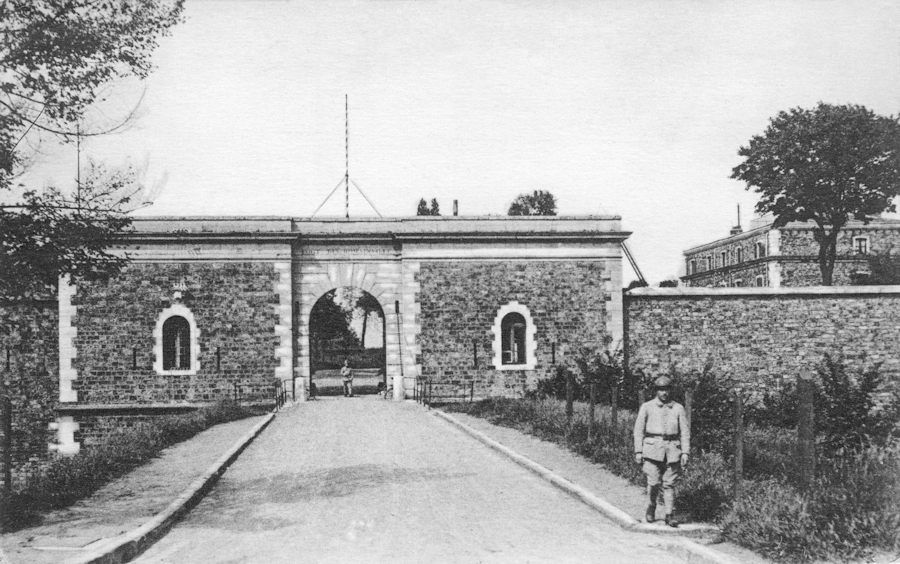

L’entrée du fort de Romainville dans les années 1920.

Sous l’occupation, un mirador surplombait le portail depuis l’intérieur.

L’administration militaire allemande était installée dans le bâtiment visible à droite.

Carte postale, collection Mémoire Vive.

À la Kommandantur du camp, derrière le portail d’entrée, Raymonde Sergent est enregistrée sous le matricule 1180. Puis les Tourangelles sont conduites en contrebas du fort. Les gardiens leur annoncent qu’il est trop tard pour les installer dans le bâtiment de caserne : elles seront enfermées dans une casemate pour la nuit. Il est également trop tard pour leur donner à manger : à cette heure, il n’y a plus rien aux cuisines. Mais d’autres prisonnières ayant appris leur arrivée obtiennent l’autorisation de leur apporter des biscuits extraits de leurs propres colis et de la tisane chaude, qui leur procurent surtout un réconfort moral. Dans ce local souterrain humide et glacé, elles ne parviennent pas à dormir.

Le lendemain, elles sont conduites au premier (?) étage du bâtiment. Exceptées trois militantes communistes qui sont intégrées aux premières internées, les Tourangelles – dont Raymonde Sergent – rejoignent la chambrée du fond.

Au cours du mois de janvier, un photographe civil des Lilas est amené dans le périmètre de promenade pour y réaliser des portraits des détenu(e)s devant un drap blanc tendu sur les barbelés, chacun(e) étant identifié(e) par une réglette indiquant son matricule.

Selon le témoignage d’Héléna Fournier, un jour à Romainville, Raymonde verse sa tisane chaude dans son verre barbouillé de margarine et la boit après l’avoir bien remuée. Sa compagne ayant exprimé son dégoût, Raymonde lui répond : « Quand tu auras eu aussi faim que moi, cela ne te dégoutera plus… »

Le 22 janvier 1943, cent premières femmes otages sont transférées en cars au camp de Royallieu à Compiègne (leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquent « 22,1 Nach Compiègne uberstellt » : « transférée à Compiègne le 22.1 »). Dans un courrier adressé au sous-préfet de Compiègne, le commissaire de police de la ville indique : « [le 22 janvier] dans le courant de l’après-midi, trois camions allemands ont amené au camp de Royallieu une centaine de femmes dont on ignore la provenance. Selon des indications recueillies auprès de personnes habitant aux abords du camp, ces femmes auraient entonné La Marseillaise et L’Internationale ».

Le lendemain, Raymonde Sergent fait partie du deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort qui les y rejoint, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept de la maison d’arrêt de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police de Paris).

Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le matin suivant, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites en camions découverts à la gare de marchandises de Compiègne et doivent grimper dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes ont été entassés la veille. Comme les autres déportés, la plupart d’entre elles jettent sur les voies des messages à destination de leurs proches, rédigés la veille ou à la hâte, dans l’entassement du wagon et les secousses des boggies (ces mots ne sont pas toujours parvenus à leur destinataire).

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes sont dirigés sur le KL Sachsenhausen, tandis que les femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir. Le train y stationne toute la nuit.

Le lendemain matin, après avoir été brutalement descendues et alignées par cinq sur un quai de débarquement de la gare de marchandises, elles sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

Portail du secteur B-Ia du sous-camp de Birkenau (Auschwitz-II) par lequel sont passés les “31000”

(accès depuis la rampe de la gare de marchandises et le “camp-souche” d’Auschwitz-I…).

© Gilbert Lazaroo, février 2005.

Parvenues à une baraque d’accueil, une première moitié des déportées est emmenée vers la “désinfection” et l’enregistrement ; en l’occurrence essentiellement les occupantes de la chambrée “communiste” de Romainville, probablement en fonction de leur numéro d’enregistrement dans ce camp. L’autre groupe, incluant les Tourangelles et dans lequel de trouve Raymonde Sergent, passe la nuit à attendre, assis sur les valises, adossé aux planches de la paroi.

Le lendemain, dans ma matinée, ce deuxième groupe reçoit la visite de Mala Zimetbaum, dite « Mala la Belge », détenue arrivée en septembre 1942 (matricule n° 19880) devenue interprète et coursière (Läuferin). Après s’être présentée, celle-ci leur conseille, entre autres : « Surtout n’allez jamais au Revier (hôpital), c’est là le danger. Je vous conseille de tenir jusqu’à l’extrême limite de vos forces. (…) Perdez-vous dans la masse, passez le plus possible inaperçue. »

Raymonde Sergent est peut-être enregistrée sous le matricule n° 31790, selon une correspondance possible avec le registre du fort de Romainville. Le numéro de chacune est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche.

Pendant deux semaines, les (dorénavant) “31000” sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail dans les Kommandos, mais pas de corvée.

Le 3 février, la plupart d’entre elles sont amenées à pied, par rang de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes de l’anthropométrie : vues de trois quarts avec un couvre-chef (foulard), de face et de profil (la photo d’immatriculation de Raymonde Sergent n’a pas été retrouvée).

Les SS ont détruit la plupart des archives du KL Auschwitz avant l’évacuation du camp en janvier 1945.

Réalisé le 3 février 1943, le portrait d’immatriculation de cette détenue a disparu.

Le 12 février, les “31000” sont assignées au Block 26, entassées à mille détenues avec des Polonaises. Les “soupiraux” de leur bâtiment de briques donnent sur la cour du Block 25, le “mouroir” du camp des femmes où sont enfermées leurs compagnes prises à la “course” du 10 février (une sélection punitive). Les “31000” commencent à partir dans les Kommandos de travail.

Par temps clair, à environ trente kilomètres, les détenues de Birkenau aperçoivent les monts Tatras ou Beskides – au nord-ouest de la chaîne des Carpates – avec leurs pentes neigeuses. Raymonde, qui a le courage de les admirer, en fait part à Héléna Fournier. Mais l’état d’esprit de celle-ci ne lui permet pas d’admirer ce paysage et elle lui répond : « Ma pauvre Raymonde, je ne vois que chagrin et tristesse : je ne suis pas en villégiature, j’aurais préféré ne jamais voir les Tatras que de les voir dans les conditions où nous sommes. »

À Birkenau, c’est Raymonde Sergent qui donne l’idée de manger du charbon, que l’on trouvait dans les cendres des foyers que faisaient les SS pour se chauffer sur les chantiers où travaillaient les détenues, ce bois calciné ayant une certaine efficacité contre la dysenterie.

Quand après l’appel, trouvant parfois des os d’animaux dans d’autres feux des gardiens, elle les casse afin d’en manger la moelle, la partageant avec Héléna Fournier.

Selon celle-ci (témoignage repris par Charlotte Delbo), Raymonde Sergent ne se voit pas la possibilité de survivre : l’épreuve est trop dure et trop longue, déclare-t-elle. Quand Marcelle Laurillou lui demande un jour : « Tu ne voudrais donc pas reboire de ce bon petit vin de Touraine ? », Raymonde répond, d’un air rieur qui fait mal à ses compagnes : « Ni toi ni moi nous n’en reboirons ! » « Et moi ? » demande Héléna Fournier. « Oh toi, tu as la résistance d’un roc ! Tu rentreras. »

Effectivement, celle-ci racontera sa fin :

« Comme Tourangelles, il n’y avait plus que Raymonde Sergent et moi.

Un soir d’avril, elle me dit : “Regarde mes jambes, elles sont enflées : qu’est-ce que cela ?” Nous espérions que ce ne serait rien. Ce soir-là, elle s’est couchée en surélevant ses jambes ; le matin, elles étaient désenflées. Mais après une journée dans les champs comme d’habitude, le soir, c’était encore pareil. En plus, elle souffrait de la gorge depuis Romainville et le ventre lui faisait mal.

N’y tenant plus, elle est allée au Revier [« … les jambes gonflées par l’œdème, les cuisses arrachées par le frottement et les gerçures », Ch. Delbo]. Je réussissais à aller la voir en me faisant passer comme fille de salle (une demi-douzaine de françaises y étaient employées). Je retrouvais Raymonde, heureuse de me revoir. Elle me dit : “Ma petite Hélène, en levant sa couverture, regarde, je suis nue sous cette paillasse remplie d’excréments séchés. Je suis infecte, on ne s’occupe pas de moi. Au début, Danielle venait me faire des lavages dans la gorge, elle ne vient plus. Je suis abandonnée, je vais mourir !” Je voulais la faire espérer. “Si, si, me dit-elle de sa voix rauque, je vais mourir, ce n’est pas la peine, Hélène, je le sais bien que c’est fini pour moi. Je ne peux pas vivre, je ne rentrerai pas !”

Je la regardais, elle me souriait, et moi j’avais envie de pleurer, son sourire énigmatique me faisait tant de mal. Elle était si défigurée par la souffrance morale et physique, sa pauvre petite figure grosse comme mon poing, garnie de crasse, ainsi que ses mains qui n’avaient plus que des fils comme doigts.

Raymonde me dit : “Je n’ai plus beaucoup de temps. Écoute-moi, car je suis sûre que tu rentreras ! Promets-moi de tout dire au monde, tu feras connaitre toutes ces horreurs, tu lui parleras des toutes les mortes, de toute leur souffrance. Et tu diras à mon Paul (son mari prisonnier de guerre) et à ma petite fille Gisèle que je suis morte en pensant à eux.”

Il m’était impossible de répondre, je faisais signe de la tête, je l’embrassais en disant : « À demain ! »

Je revenais le lendemain, le lit était déjà occupé par une autre. En sortant, je regardais à la porte dans le tas de cadavres, je ne la retrouvais pas. Ce fut un gros chagrin pour moi : nous ne nous étions jamais quittées depuis le départ de Tours. C’était ma dernière camarade tourangelle. »

Le 6 juillet 1943, la Croix-Rouge Internationale transmet une demande de Paul Sergent – toujours prisonnier – à la Croix-Rouge allemande (Deutsches Rotes Kreuz – DRK) à Berlin, afin que celui-ci puisse obtenir des nouvelles de son épouse.

Le 24 août suivant, Jeanne Delalande, épouse Guestault, la sœur de Raymonde, viticultrice habitant à Saint-Martin, écrit à Georges Scapini, “ambassadeur des prisonniers” au sein du gouvernement de collaboration : « Pour son mari et sa petite fille âgée de 13 ans, qui souffrent tellement de cette absence, nous faisons, Monsieur l’Ambassadeur, appel à votre bon cœur afin de faire effectuer des recherches et nous renseigner sur le lieu où se trouve Madame Sergent. Puissions-nous avoir une adresse pour pouvoir aussi envoyer quelques colis. »

Le 13 octobre, la DRK soumet la demande d’information au Bureau central de sécurité du Reich (R.S.H.A. – “Gestapo”) à Berlin. Il est très probable que le bureau IV D 4 du R.S.H.A. réponde à la DRK par un formulaire sur lequel il suffit de rayer les mentions inutiles, : « À votre demande du 13.10.1943 concernant le ressortissant (Staatsangehörigen) français Sergent Raymonde, le renseignement suivant est donné : b – Pour des raisons de police d’État, aucun renseignement ne peut être donné sur son lieu de séjour ni sur son état de santé. » ; cependant, ce document a été ensuite égaré…

Le 18 octobre, la Délégation Générale dans les Territoires occupés répond à la sœur de Raymonde : « À de nombreuses reprises, et dans des cas analogues, la Délégation Générale s’est efforcée, par ses interventions auprès des Autorités Supérieures allemandes, de connaître le lieu de détention des civils ainsi déportés et de leur facilité l’échange de correspondance ainsi que l’envoi de colis. Jusqu’à présent, ces efforts sont restés vains et il n’a pas été possible d’obtenir les précisions sollicitées. De nouvelles démarches sont actuellement en cours. D’autre part, les Autorités allemandes se réservent le droit d’accorder aux détenus civils, au moment qu’elles jugent opportun, l’autorisation de correspondre avec leur famille. »

Le 4 décembre 1943, Alphonse Sergent décède à Saint-Martin-le-Beau. Sa petite-fille Gisèle est alors prise en charge par ses tantes Jeanne et Marthe, ainsi que par sa cousine Marcelle Dumoulin, fille de Marthe, domiciliée à La-Croix-en-Touraine (37). Afin que la fillette puisse être inscrite à l’école Sainte Clotilde d’Amboise (37), ses tantes la font baptiser puis passer sa première communion, ce dont Paul leur gardera longtemps rancune, puisque cet “engagement” religieux est contraire à ses idées et celles de Raymonde.

La famille de Raymonde Sergent apprend sa mort le 15 août 1944 par une personne de Cangé, lieu dit de Saint-Martin-le-Beau ; d’où celle-ci tenait-elle cette information ?

Le 15 novembre 1944, dans l’ignorance de la déportation de Raymonde, un prisonnier de guerre dromois évadé du camp de Voves, qu’elle a aidé à franchir la ligne de démarcation en novembre 1940 (?), lui écrit pour la remercier (voir transcription en bas de page).

Le 18 mai 1945, Paul est rapatrié par Thionville (Moselle). Raymonde avait beaucoup donné aux réfugiés et presque tout avait disparu : le linge, le mobilier, les fûts, les outils de travail et des titres au porteur. C’est pourquoi Paul Sergent resta longtemps vêtu de ses habits militaires. Il reprend l’activité du café jusqu’à sa retraite en 1963.

Le 12 août 1945, un autre “franchiseur de ligne” (du début 1941), informé du décès de Raymonde, écrit à Paul Sergent, pour lui adresser ses condoléances, tout en rappelant les circonstances de son passage au Café de l’Union (voir transcription en bas de page).

Le 30 août suivant, Héléna Fournier, de Tours, sa compagne d’Auschwitz et seule Tourangelle rescapée, certifie sur papier libre que Raymonde est décédée « vers la fin avril 1943 », selon le souvenir qui lui en est resté après avoir traversé les épreuves suivantes de la déportation.

Le 4 septembre, Antoinette Beysseire, de Vanves, autre rescapée, certifie un décès survenu « au mois d’avril 1943 (…) par suite de mauvais traitement ».

Le 31 juillet 1946, Paul Sergent complète et signe un formulaire en vue d’obtenir la régularisation de l’état civil d’un “non-rentré”.

Le 13 novembre suivant, l’officier de l’état civil alors en fonction au ministère des anciens combattants et victimes de guerre (ACVG) dresse l’acte de décès officiel de Raymonde Sergent « sur la base des éléments d’information figurant au dossier du de cujus, qui nous a été présenté ce même jour » (probablement le témoignage d’Héléna Fournier) et en fixant la date au 30 avril 1943. Trois jours plus tard, le maire de Saint-Martin-le-Beau transcrit cet acte de décès sur les registres d’état civil de sa commune.

Par le décret du 13 mars 1947, Raymonde devient titulaire de la médaille de la Résistance Française.

Le 26 mars suivant, Gisèle, orpheline de mère, est adoptée par la Nation.

Le 1er juillet 1945, à la demande des sections socialiste et communiste de la commune, le conseil municipal de Saint-Martin-le-Beau dénomme rue Raymonde Sergent (“déportée politique 1903-1943”), l’ancienne rue de la Monnaie où elle est née (rappelé par une petite plaque apposée à l’angle du n° 6 de la rue). Le 1er septembre suivant, le conseil municipal décide d’organiser une fête commémorative à la mémoire de Raymonde Sergent pour le dimanche 9 septembre. La veille, en soirée (22 h), Héléna Fournier, “déportée politique”, aura tenu une conférence sur les “bagnes nazis”. Le jour même, une grande messe sera dite par l’abbé Challou.

Le 7 juin 1948, le secrétaire d’État aux forces armées (guerre) établit un certificat d’appartenance à la Résistance intérieure française (RIF) au nom de Raymonde Sergent comme appartenant à l’organisation de résistance « isolée » (sic) et pour services accomplis comptant du « 1.3.1941 » au « 30.4.1943 ». Le grade fictif attribué à l’intéressée par la Commission nationale en vue de la liquidation de ses droits est « sergent » (sic).

Le 1er septembre suivant, le ministère des prisonniers, déportés et réfugiés établit un certificat (modèle “M”) établissant que Madame Sergent « n’a pas encore été rapatriée à ce jour ».

Le 16 septembre 1948, elle est décorée de la Croix de guerre avec palme à titre posthume.

Le 27 juillet 1950, un document ministériel mentionne qu’elle est morte pour la France.

Le 27 décembre 1950, à Saint-Martin, Gisèle Sergent se marie avec Albert Jaffredo. Plus tard, elle emménage au 99 rue de Paris à Clichy (Seine).

Le 14 décembre 1951, Gisèle Jaffredo – en qualité de descendante “ayant-cause” – complète et signe un formulaire du ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre (ACVG) pour demander l’attribution du titre de Déporté Résistant (D.R.) à sa mère à titre posthume. Comme “personnes impliquées dans la même affaire”, elle désigne Monsieur Vieville (?), et l’abbé Lacour, curé d’Athée-sur-Cher, par le dernier convoi partant de Compiègne le 18 août 1944 à destination du camp de concentration de Buchenwald, où il est décédé le 8 novembre suivant.

Le 15 juillet 1953, le ministère demande à Gisèle des attestations détaillées sur les circonstances des trois arrestations successives de sa mère.

Le 29 juin 1955, après avis favorables des commissions départementale (auditions de témoins par la gendarmerie) et nationale, le ministère des ACVG décide de l’attribution du titre D.R. Le 7 septembre suivant, Gisèle reçoit la carte n° 2001.25956 établie au nom de sa mère.

Par le décret du 14 mars 1959, Raymonde devient titulaire de la Médaille Militaire.

Le nom de Raymonde Sergent est inscrit (période 1939-1945) sur le monument aux morts de Saint-Martin-le-Beau, dans le cimetière communal.

Paul Sergent décède le 8 mai 1992 à Amboise.

Notes :

1] Les Olympiades populaires (Olímpiada Popular en catalan, Olimpiada Popular en espagnol) étaient programmées à Barcelone du 19 au 26 juillet 1936, organisées par le gouvernement espagnol du Fronte Popular, conçues comme des Jeux antifascistes en protestation contre la tenue des J.O. à Berlin prévus du 1er au 16 août 1936. Six mille athlètes appartenant à 22 pays différents sont inscrits. Les délégations les plus nombreuses sont celles d’Espagne et de France. Les États-Unis, les Pays-Bas, la Belgique, la Tchécoslovaquie, le Danemark, la Norvège, la Suède, l’Algérie et la Palestine sont également représentés, tandis que les équipes allemandes et italiennes sont composées d’exilés politiques. Des équipes représentant la Catalogne, la Galice, le Pays basque, l’Alsace et des exilés juifs étaient également enregistrées. La plupart des sportifs sont membres d’associations sportives ouvrières ; peu appartiennent aux fédérations sportives officielles. Les Olímpiada Popular sont empêchées par le soulèvement militaire fasciste du 18 juillet 1936. (Source : Wikipedia)

[2] Josep Tarradellas (1899-1988), président de la Généralité de Catalogne, a vécu en exil au Château de Mosny à Saint-Martin-le-Beau jusqu’en 1977.

[3] Mécanographie : tri ou classement mécanique de documents effectué avec des machines (système précurseur de l’informatique).

[4] La ligne de démarcation sera ouverte par les Allemands le 1er mars 1943, entraînant la fin des laisser-passer, mais quatorze points de contrôle principaux seront maintenus sur son ancien tracé.

Sources :

![]() Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 267-268.

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 267-268.

![]() Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), ministère de la Défense, direction des patrimoines de la mémoire et des archives (DPMA), Caen : dossier individuel de Raymonde Sergent (21 P 538-446).

Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), ministère de la Défense, direction des patrimoines de la mémoire et des archives (DPMA), Caen : dossier individuel de Raymonde Sergent (21 P 538-446).

![]() Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours : dossiers pour établir titres et cartes, de Q à Z (50 W 35).

Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours : dossiers pour établir titres et cartes, de Q à Z (50 W 35).

![]() Catherine Moorehead, Un train en hiver, le train des femmes pour Auschwitz, éditions du Cherche-Midi, Paris 2014, traduit de l’anglais par Cindy Kapen (titre original, A train in winter, paru chez HarperCollins, 2011), pages 108-113 ; l’auteure a rencontré Gisèle Jaffredo, fille de Raymonde Sergen.

Catherine Moorehead, Un train en hiver, le train des femmes pour Auschwitz, éditions du Cherche-Midi, Paris 2014, traduit de l’anglais par Cindy Kapen (titre original, A train in winter, paru chez HarperCollins, 2011), pages 108-113 ; l’auteure a rencontré Gisèle Jaffredo, fille de Raymonde Sergen.

![]() Éric Alary, La Ligne de démarcation, Perrin, janvier 2003, pages 117-118, note page 307.

Éric Alary, La Ligne de démarcation, Perrin, janvier 2003, pages 117-118, note page 307.

![]() Le cahier de Mémoires d’Héléna Fournier, transcrit en 2021 par sa petite-fille, Carole Toulousy-Michel.

Le cahier de Mémoires d’Héléna Fournier, transcrit en 2021 par sa petite-fille, Carole Toulousy-Michel.

![]() Messages de Fabien Jaffredo, petit-fils de Raymonde Sergent : informations complémentaires, relecture, photographies et documents (03-2023) ; ; extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Saint-Martin-le-Beau (06-2023).

Messages de Fabien Jaffredo, petit-fils de Raymonde Sergent : informations complémentaires, relecture, photographies et documents (03-2023) ; ; extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Saint-Martin-le-Beau (06-2023).

MÉMOIRE VIVE

(dernière modification, le 18-08-2023)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

TÉMOIGNAGES DE “FRANCHISSEURS DE LIGNE” :

Crépol, le 15 novembre 1944

Madame,

J’ai été un de ces prisonniers que vous avez aidé à passer la ligne de démarcation et je vous envoie cette lettre pour vous remercier des services que vous avez rendus.

Jusqu’à maintenant, ce n’était pas très commode à cause des boches, mais c’est pas pour ça que j’avais oublié.

Je faisais partie du camp de Voves, Eure-et-Loir, et étais dans une équipe à Villers-Saint-Ouen. Deux sous-officiers qui étaient avec nous sont partis, ils sont passés chez vous, l’un d’eux est revenu nous voir après avoir passé la ligne une première fois. Il nous a donné quelques indications, ensuite, il est allé dans le Nord, je crois, pour voir ses parents avant de repasser une deuxième fois. Je ne me rappelle pas de son nom ; il était instituteur dans le civil.

C’est alors qu’avec un collègue du Rhône, on décidait de partir et, quatre jours après notre départ, on était chez vous. Nous y avons dîné. Vous nous avez fait un plan avec le peuplier qui marque le changement de direction ; ce plan, je l’ai toujours.

Sur la ligne de démarcation, nous avons écarté quelques tas de fumier dans un champ avec une fourche que mon collègue avait prise à notre départ. Une bergère qui était là, tout près, nous dit, alors qu’on passait : « Les boches sont derrière vous. » C’est alors qu’on est entré dans le champ et on s’est mis au boulot, pendant que les boches scrutaient l’horizon avec leurs jumelles à 50 mètres de nous. Peut-être que la bergère vous avait parlé de cette petite histoire.

J’espère que vous n’avez pas eu d’ennui avec les boches en aidant ainsi à passer la ligne.

Je pense aussi que vous avez traversé cette période de la libération sans trop s’embêtements pour vous et votre famille, et que votre pays n’a pas été bien saccagé. Dans mon village, on en a été quitte pour la peur. Mais ça n’a pas été partout pareil, comme par exemple avec la vallée du Rhône et le Vercors. À Lyon, un seul pont a résisté, une vingtaine ont sauté.

Enfin, le jour où je suis parti, je ne croyais jamais si bien faire, car il y a quatre ans de ça, c’était vers cette date. Après, j’ai encore fait deux ans de service militaire et, juste après ma libération, je recevais pour partir travailler en Allemagne. Seulement, comme ancien prisonnier, je ne suis pas parti.

Si ce n’est pas trop d’embêtement pour vous, je serais heureux de savoir si vous avez reçu cette lettre, qui sera pour vous un témoignage de plus pour l’aide que vous avez apportée aux prisonniers. Dans cette attente, recevez, Madame, toutes mes amitiés.

Marius Sebelin, à Crépol par Romans (Drôme)

Copie certifiée conforme à l’original, Saint-Martin-le-Beau, le onze décembre mil-neuf-cent-quarante-six. Le Maire.

Le 12 août 1945

André Wahl

Librairie des Alpes

6 rue de Seine Paris

Monsieur Sergent

Saint-Martin-le-Beau

Monsieur,

Mon ami Jacques Mégret, qui vous a rendu visite, me dit l’affreux malheur qui vous a frappé, et bien que que vous ne me connaissiez pas, je veux vous dire combien ma femme et moi en sommes touchés, et la grande part que nous prenons à votre chagrin.

Nous avons connu Madame Sergent au début 1941, amenés chez elle par votre voisin Fillet. Je venais de m’évader du Stalag en tuant une sentinelle et, ayant retrouvé ma femme à Paris, je cherchais à passer la ligne de démarcation, sans d’ailleurs en expliquer la raison.

Madame Sergent nous a accueilli comme des amis, puisque tous deux nous servions la même cause, comme elle accueillait tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, agissaient contre le boche ou était obligés de fuir. Nous avons dîné en famille, dans votre cuisine, puis déjeuné le lendemain matin à l’aube avant de partir sur Loches en vélo, grâce à ses conseils, et je me rappelle qu’elle n’a accepté que je règle mon dû qu’après m’avoir bien demandé si cela ne me gênait en rien.

Je me rappelle comme elle avait réconforté ma femme, qui n’envisageait pas sans crainte cette traversée.

Elle espérait à ce moment pouvoir vous faire revenir, par l’intermédiaire d’un Allemand qui se disait communiste. J’ai su par la suite qu’elle n’avait pu aboutir par d’autres amis qui, Israélites, avaient dû fuir Paris et s’étaient également adressés à elle.

Je lui avait écrit pour la remercier et lui dire que, grâce à elle, notre passage avait réussi.

Je la vois toujours au milieu de la route, devant votre maison, nous faisant signe du poing levé tandis que nous partions vers la zone libre et vers une aventure qui devait nous retenir quatre années loin de notre maison.

Nous avons souvent parlé, ma femme et moi, de la cordialité, de la générosité de son accueil, de son courage et, dès cette époque, de sa foi absolue dans la victoire de la bonne cause.

Nous avions toujours voulu retourner dès la paix à Saint-Martin-le-Beau, pour y fêter ensemble la paix et votre retour, et nous sommes consternés par cette terrible nouvelle.

Nous n’oublierons jamais Madame Sergent et son aide à un moment dramatique de notre vie.

Je suis de tout cœur avec vous dans cette épreuve, cher Monsieur, et vous prie de croire à mes sentiments bien cordiaux et attristés.

(Signé ![]() Wahl.

Wahl.

Je serai toujours à votre disposition si vous avez des courses, démarches ou autres à faire à Paris.

Copie certifiée conforme à l’original, Saint-Martin-le-Beau, le onze décembre mil-neuf-cent-quarante-six. Le Maire.

Paris le 16 janvier 1947

Je soussigné Jacques Mégret, 15 rue Malebranche Paris Ve, désireux de servir la mémoire de Madame Sergent, de Saint-Martin-le-Beau (Indre-et-Loire), relate ici mes relations avec elle.

J’ai fait sa connaissance en octobre 1940, peu après ma démobilisation, par l’intermédiaire du Docteur Jean Aneau, de Bois-le-Roi (Seine-et-Marne). Elle ne m’a pas caché, dès cette rencontre que je pouvais m’adresser à elle si j’avais des amis, prisonniers de guerre évadés, antifascistes ou israélites, qui pouvaient alors désirer passer clandestinement en zone non occupée. C’était alors la forme la plus utile de résistance. De retour à Paris, j’ai pu rendre service à trois de mes amis.

Ayant épousé, le 19 octobre 1940, une israélite, je me suis trouvé contraint, après les rafles de Juifs de juin 1942, de quitter Paris moi-même, ma femme ne s’y trouvant plus en sécurité. Je suis aussitôt retourné voir, à bicyclette, Madame Sergent, lui demandant des informations, et son aide éventuelle, sur un passage possible. Son mari était prisonnier ; elle tenait seule son café, et – bien qu’elle ait déjà été deux fois arrêtée, si mes souvenirs sont exacts – elle n’a pas hésité à m’héberger pour la nuit dans son petit village où tout se sait. Dans l’impossibilité qu’elle était de refaire passer elle-même, parce qu’elle était – m’a-t-elle dit – “grillée” et – je crois – très surveillée, elle m’a adressé à des amis sûrs à Montlouis et à Saint-Martin-le-Beau (Monsieur Raymond Fillet, vigneron, au Gros-Buisson). Son accueil a été purement désintéressé. Elle ne m’a pas fait remplir de fiche de police et m’a donné à dîner, seul, dans son arrière-pièce. J’ajoute que, au moment de mon départ, le lendemain matin, elle a énergiquement refusé la moindre somme d’argent pour le dîner, la chambre et le petit-déjeuner.

C’est la dernière fois que je l’ai vue. Je n’ai su sa mort qu’après la Libération, en août 1945, quand j’ai fait la connaissance de son mari, revenu d’Allemagne.

Je puis ici témoigner de son dévouement absolu pour tous les résistants, pour tous ceux qui, pour quelque raison, ont eu maille à partir avec les Allemands, ainsi que son entier désintéressement.

Et ce n’est que la plus élémentaire justice qui me dit de saluer ici une bonne et modeste Française, que rien n’a pu empêcher de faire plus que son devoir.

(Signé) JacquesMégret

Paris le 18 janvier 1947

Je soussigné Schoedelin Reginald, dit Shedlin, artiste-peintre, demeurant à Paris, 4 rue de Savoie, ancien membre des Forces Françaises de l’Intérieur, matricule 1177, 25e subdivision, secteur Sud, alsacien d’origine, mais nanti d’un passeport britannique, certifie rigoureusement conforme à la vérité ce qui suit :

Que je suis entré dès l’été 1940 dans la clandestinité. Que, pour quitter la zone Nord, où j’étais traqué par la Gestapo, je me suis rendu à Saint-Martin-le-Beau (Indre-et-Loire) accompagné par un de nos amis, Monsieur Jacques Mégret, 15 rue Malebranche, Paris. Je connaissais déjà un peu le pays. Je connaissais également Monsieur et Madame Sergent, patrons d’un café à Saint-Martin-le-Beau.

En août 1940, Monsieur Sergent était prisonnier en Allemagne et sa femme, Raymonde Sergent, tenait le café et centralisait déjà toute l’activité clandestine dans ce secteur : renseignements, passage de la ligne de démarcation, boîte aux lettres, liaison avec les villages proches situés de l’autre côté de la “ligne” (Cigogné, Sublaines, Homme [?], Francœur [?], Chédigny, Athée).

J’ai franchi sans encombre la “ligne” sur les indications précises de Raymonde Sergent.

J’ai été aussi en relation avec un certain Rémi Berton, demeurant à Bonoo [?], et qui connaissait bien, lui aussi, l’activité de Raymonde Sergent.

Environ un mois plus tard, je me suis de nouveau présenté chez elle à la tombée de la nuit, venant cette fois de la zone dite “libre”. La Résistance commençait à naître. J’ai demeuré une huitaine de jours à son café-hôtel, servant la nuit de guide à un certain nombre de personnes, pour la plupart Israélites, et surtout prisonniers évadés. Raymonde Sergent était déjà l’objet d’une surveillance des Allemands.

En octobre 1941, j’ai fait une réapparition à Saint-Martin-le-Beau sous la fausse identité de “Raymond Saillard”. Le passage de la “ligne” était à l’époque extrêmement périlleux. Je demeurai encore deux ou trois jours chez R. Sergent. Elle était “brûlée”, mais persistait à demeurer à Saint-Martin avec sa petite fille et son vieux père.

Par ma femme, qui habitait toujours Paris, et par des amis sûrs, j’ai toujours eu des nouvelles indirectes de R. Sergent. Je crois que le commerce était devenu le cadet de ses soucis, tant elle faisait preuve de désintéressement. Quoique surveillée, elle continuait avec acharnement à travailler pour la Résistance. Je dois dire que, dans son [sic] ensemble, les villageois et les vignerons de cette région étaient de bons patriotes. J’ai su que Raymonde Sergent avait été toutefois dénoncée et arrêtée, transférée à Paris, puis relâchée. Mais son acharnement était tel qu’elle a encore poursuivi son activité.

Après une deuxième arrestation, elle a été déportée. Elle ne nous est jamais revenue.

Mes principaux souvenirs sur elle datent du début de l’occupation. Ceci me permet d’affirmer que Raymonde Sergent était, dès la première heure, une grande et modeste Française, un modèle de patriotisme, de dévouement et d’abnégation, sans doute un des plus pur qu’il m’ait été donné de rencontrer.

(Signé) Schoedelin

(Papier à en-tête ![]() Au service du livre – 3, rue Jacques-Callot Paris VIe

Au service du livre – 3, rue Jacques-Callot Paris VIe

ATTESTATION.

Je soussigné, Alexandre LOWY, libraire à Paris, 3, rue Jacques-Callot, certifie avoir été reçu en septembre 1941 par Madame Sergent, hôtelière à Saint-Martin-le-Beau (I.-et-L.), en vue de mon passage clandestin de la ligne de démarcation.

M’ayant hébergé une nuit, elle me mit le lendemain en rapport avec un passeur du pays faisant partie de l’organisation qu’elle avait créée avec un désintéressement absolu au mépris du danger qu’elle courrait.

Au moment de mon passage, elle venait précisément d’être libérée d‘une détention au Cherche-Midi, ce qui ne l’empêcha pas de persévérer dans la voie qu’elle s’était fixée, jusqu’au jour de sa déportation d’où elle ne devait plus revenir.

C’est avec une reconnaissance émue que je donne cette attestation à son mari, Monsieur Sergent, qui, à l’époque, se trouvait en captivité en Allemagne.

Fait à Paris, le 21 janvier 1947.