Stanislas Villiers naît le 19 janvier 1889 à Villemanoche, au nord-ouest du département de l’Yonne, chez ses parents, Achille Villiers, 29 ans, vigneron, et Marie Villiers, son épouse, 22 ans, vigneronne. Celle-ci décède prématurément, avant 1912. Stanislas a – au moins – deux frères plus jeunes : Octave, né en mars 1890, et Léopold, né en juin 1891.

D’un bon niveau d’études primaires, Stanislas Villiers commence néanmoins à travailler comme charretier cultivateur.

Le 3 octobre 1910, il est incorporé au 153e régiment d’infanterie, à Troyes (?), dans l’Aube, afin d’accomplir son service militaire. Le 26 septembre 1911, il est nommé caporal. Le 25 septembre 1912, il est « envoyé dans la disponibilité », avec un certificat de bonne conduite. Dans la réserve de l’armée d’active, il est classé en affectation spéciale comme manœuvre aux Chemins de fer du Nord du 1er novembre 1913 au 5 mai 1914.

Au début de son retour à la vie civile en octobre 1912, Stanislas Villiers habite au 181 bis, rue du Faubourg-Saint-Denis, à Paris 10e. Par la suite, il emménagera au 70, rue des Poissonniers, à Paris 18e.

Le 4 août 1914, suite au décret de mobilisation générale, Stanislas Villiers rejoint à Rouceux, près de Neufchâteau (Vosges), l’unité à laquelle il a été affecté, le 360e régiment d’infanterie, appartenant à la 140e brigade de réserve, elle-même intégrée à la 70e division de réserve. Le 8 août, après avoir été rassemblé, le régiment se met en marche et gagne le centre de résistance du plateau de La Rochette, devant Nancy (Meurthe-et-Moselle). Le baptême du feu à lieu le 20 août, lors d’une offensive française dans le secteur de Jallaucourt, en Lorraine annexée (bataille de Lorraine).

Tirailleurs en 1914, portant l’uniforme du début de la guerre ;

Carte postale. Collection Mémoire Vive.

Le 25 août, un engagement à l’ouest d’Hoéville met hors de combat 19 officiers et 900 hommes de troupe, tués ou blessés. Au cours du mois de septembre, le régiment est engagé dans de violents affrontements lors de la bataille du Grand-Couronné, notamment les 4 et 5, dans le secteur de Réméréville.

Le 29 septembre, à la gare de Mazéville-Saint-Georges, le 360e R.I. embarque en son entier dans un train militaire qui contourne la ligne de front par Melun, Versailles et Mantes pour arriver le 1er octobre à 8 heures à Méricourt-sous-Lens (Pas-de-Calais), après quarante heures de voyage. D’après les derniers renseignements, l’armée allemande occupe Douai ; la 70e Division a pour mission de se rassembler dans la région Gavrelle/Fresnes-les-Montauban, entre Arras, Lens et Douai, et doit être prête à se porter vers le sud. La marche s’effectue en deux colonnes : la 139e Brigade, à gauche ; la 140e Brigade, à droite. Le 360e R.I. forme le régiment d’avant-garde de la brigade, en suivant l’itinéraire Noyelles, Méricourt, Fresnoy, Oppy, Gavrelle. Les 20e et 17e compagnies forment la pointe d’avant-garde. À 10 h 30, rejointes par l’escadron divisionnaire, elles dépassent la crête située entre Oppy et Gavrelle quand éclate une violente fusillade venant des lisières de Gavrelle, appuyée de coups de canon venant du moulin à vent situé au nord-est du village. « C’est une véritable surprise ; le régiment tombe sur une organisation défensive de tranchées allemandes, alors que, d’après les renseignements recueillis auprès du commandement, quelques cavaliers seuls tenaient Gravelle. Tous les officiers de ces deux compagnies disparaissent, ainsi que le chef de corps… » Encerclées par un ennemi supérieur en nombre, les deux compagnies sont presque entièrement anéanties. Ceux qui ne sont pas tués sont faits prisonniers. Les survivants et d’autres compagnies du régiment défendent alors le village d’Oppy. « À 20 heures, une violente canonnade est dirigée sur Oppy par l’artillerie allemande. […] À 20h40, [profitant du redéploiement d’autres unités françaises] l’infanterie allemande attaque le village […] par le Nord et l’Est. […] Le 360e est obligé de battre en retraite sur la ligne Arleux-Bailleul après une résistance énergique faite sur la ligne Nord-Sud, 20 mètres à l’Ouest du bois d’Oppy par trois compagnies. L’ennemi ne poursuit pas et occupe Oppy. » Cette offensive allemande est désignée comme la bataille d’Arras et est antérieure à la guerre de tranchées.

Au cours de cette journée du 2 octobre 1940, dans « la défense d’une position violemment attaquée », le caporal Villiers, de la 17e compagnie, est très grièvement blessé au visage, dans la région lombaire et aux jambes par des balles et des éclats d’obus. Il perd l’œil gauche (énucléé et remplacé plus tard par une prothèse) et restera handicapé dans ses mouvements. Considéré alors comme « disparu », il est fait prisonnier par l’armée allemande puis interné à Münster, en Westphalie (ou à Munster (Haut-Rhin), en Alsace annexée ?), où il semble qu’il soit soigné pendant un an (jusqu’en octobre 1915). Le 31 juillet 1917, certainement jugé inapte au combat par les Allemands, il est libéré et rapatrié, rentrant « au corps » le 2 août (sous quel statut ?). Le 26 juillet, il a été cité à l’ordre de son unité : « Bon gradé, d’une belle attitude au feu ». Il reçoit la Médaille militaire et la Croix de guerre avec palme.

Le 10 décembre 1917, la Commission de vérification de Toulouse (Haute-Garonne) – Stanislas Villiers y est-il soigné ? – le propose pour une « pension de retraite de 5e classe n° 20 », validée par un décret présidentiel du 9 août 1918. Le 24 février 1926, la première Commission de réforme de la Seine le déclare « réformé définitivement n° 1 » avec une pension permanente de 80 %.

Pendant un temps, Stanislas Villiers est domicilié au 135, avenue du Pont-d’Épinay, à Gennevilliers (Seine / Seine-Saint-Denis – 93).

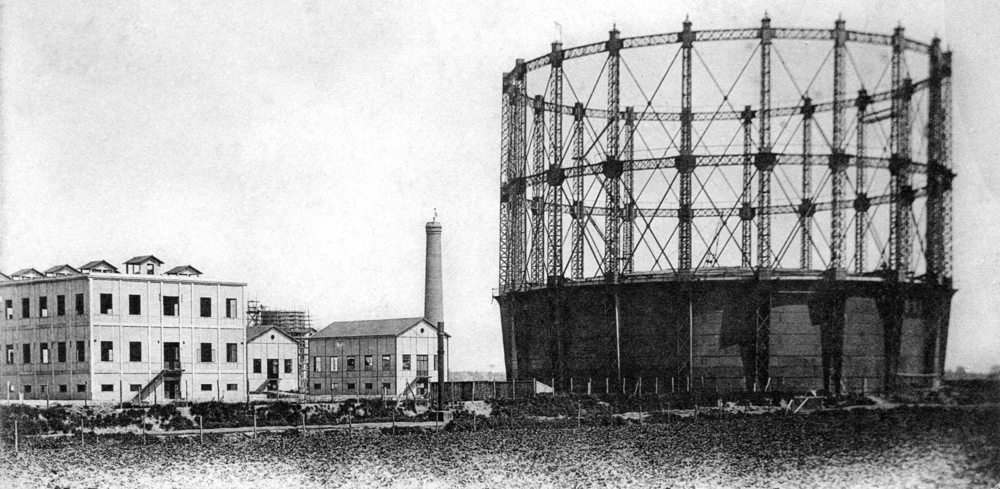

Le 23 janvier 1918, Stanislas Villiers entre comme “basculeur” (aiguilleur) à l’usine à gaz EFCM (Éclairage, Chauffage, Force motrice) de Gennevilliers. Il adhérera au Syndicat unitaire du Gaz de banlieue.

Gennevilliers. L’usine à gaz et un gazomètre dans les années 1900.

Carte postale, collection mémoire Vive.

Le 22 février 1919, à Épinay-sur-Seine [1] (93), Stanislas Villiers se marie avec Louise Loizard, née le 25 août 1891 à Épinay, couturière, habitant jusque-là chez ses parents au 22, rue de Paris ; son père est gardien d’usine. Le 17 décembre suivant, le couple a un fils, Bernard ; mais, deux semaines plus tard, le nouveau-né décède chez eux, au 3 ou 30, avenue de la République. En 1921, ils ont un autre enfant, Jacques. Le 9 mars 1923, Louise elle-même décède prématurément de maladie à leur domicile, alors au 8, rue Quétigny.

En 1924, Stanislas Villiers habite toujours à cette adresse. Il est machiniste. Cette année-là, habitent également à Gagny ses frères, Octave Achille, manœuvre, qui habite alors au 29, rue de Paris, et Gaston, ajusteur, domicilié au 12, rue de Quétigny.

Le 25 octobre 1924 à Épinay, Stanislas (« Stany ») Villiers épouse en secondes noces Edwige, Émilie, Meunier, née le 17 octobre 1897 à Mareil-en-France (Seine-et-Oise / Val-d’Oise). Ensemble, ils ont une fille, Ghislaine, née le 11 octobre 1925.

À des dates restant à préciser, la famille emménage au 8, rue Quétigny, puis au 3, avenue de la République, à Épinay.

Le 12 mai 1935, Stanislas Villiers est élu conseiller municipal d’Épinay-sur-Seine sur la liste du Parti communiste conduite par Joanny Berlioz.

En mai 1937, la famille emménage dans un pavillon loué au 3, rue Léguillon, à Épinay.

Fin 1939, Stanislas Villiers est révoqué de son emploi pour son engagement politique, puis bientôt réintégré après une vive campagne de protestation menée par ses camarades [2].

Le 29 février 1940, il est déchu de son mandat pour ne pas avoir publiquement renié son appartenance au PCF.

- L’Œuvre, édition du 18 mars 1940.

Archives de la préfecture de police. Paris.

Le 4 mars 1941, la police française effectue une perquisition à son domicile qui ne donne aucun résultat. Trois jours plus tard, Stanislas Villiers en rend compte dans un courrier qu’il adresse à un camarade interné au camp français d’Aincourt (Seine-et-Oise / Yvelines).

Le 1er avril suivant, il est de nouveau révoqué en application du décret du 17 juillet 1940.

Dans la période qui suit, il écrit plusieurs longues lettres (4, 10 et 25 mai) à différents détenus de ce camp (Guillou, Reix – l’un d’eux y est chef-jardinier…), afin de soutenir leur moral, leur donnant des nouvelles de camarades éparpillés dans d’autres lieux de détention (Chantelot, en traitement à l’hôpital de Troyes avant de « réintégrer son cloître », Fuchs, bientôt « en déplacement en Loire-Inférieure », Gouvenneau, cuisinier à Corbeil avant d’être libéré…), puis de Joanny Berlioz, prisonnier de guerre en Allemagne, dont l’épouse, Yvonne, vient lui rendre visite. Stanislas Villiers les informe également des évolutions de la situation dans la vie “civile” : en conséquence des restrictions de ravitaillement, le « rentier désœuvré » déclare avoir perdu 17 kilos en « comparant avec le temps de la prospérité ». Dans chaque courrier, il joint un timbre pour la réponse. Le 31 mai, il écrit depuis Villemanoche, au milieu des siens, où il est allé passer quelques jours pour se « refaire la cerise si possible ». Teintés parfois d’une légère ironie, ses écrits ne sont guère subversifs, probablement par précaution.

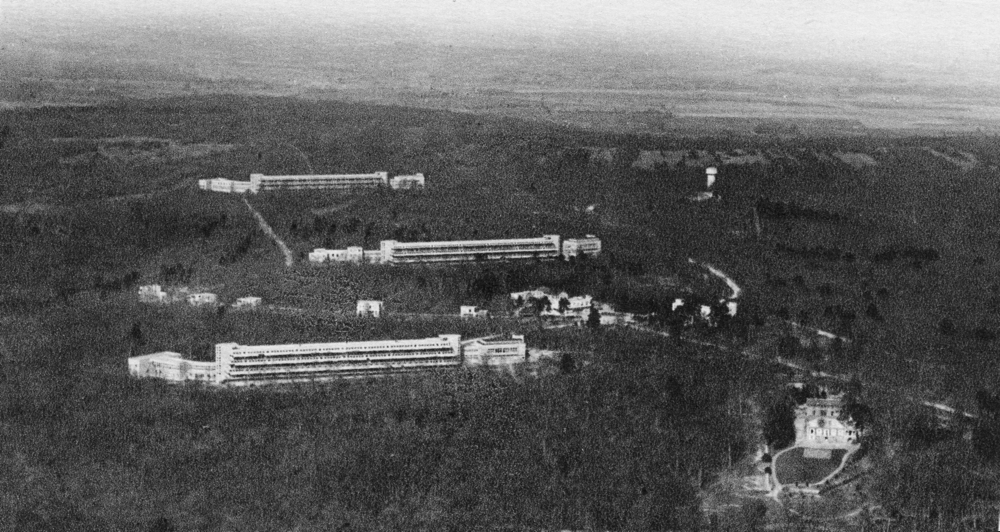

Le sanatorium de la Bucaille à Aincourt dans les années 1930.

Le centre de séjour surveillé a été installé dans la longue bâtisse située au premier plan à gauche. Afin de pouvoir y entasser les détenus, il a fallu y transporter le mobilier des autres bâtiments.

Carte postale. Collection Mémoire Vive.

Néanmoins, ses lettres sont interceptées par l’administration du camp d’Aincourt. Le 11 juin, le sous-préfet de Seine-et-Oise écrit au préfet de police afin de lui signaler l’activité du nommé Villiers, individu qui adresse régulièrement des lettres rédigées très adroitement, dont l’une des dernières, adressée à l’interné Reix, a attiré l’attention des services de la censure du centre, écrits ne laissant aucun doute sur les convictions politiques de leur auteur. Pour preuve, sont jointes cinq lettres écrites par Villiers. Le sous-préfet de Seine-et-Oise préconise : « Il semble donc qu’une enquête approfondie […] pourrait aboutir à une mesure administrative d’internement ».

Le 24 juin, un rapport des renseignements généraux indique que, un mois plus tôt, Stanislas Villiers a eu une conversation avec la veuve C., commerçante au 12, rue de l’Église à Épinay. Madame C. : « Tu sais qu’on relâche : Decauchy est revenu ». Villiers : « Ah, bon ? Je vais tâcher de le voir ce soir ». Madame C. : « On leur donne une paire de chaussures, un costume et mille francs ». Villiers : « On peut leur donner cent mille francs. On ne lavera jamais le crime et l’infamie qu’on a commis contre eux. Du reste, je leur écris à tous pour les tenir au courant de ce qui se passe ». Madame C. : « Moi aussi, je me souviendrai de ce qu’on leur a fait ». Le rapport ajoute : « D’autre part, Villiers est soupçonné de se livrer à la distribution de tracts. Mais on déclare qu’il est très malin et qu’il est presque impossible de le prendre en flagrant délit ».

Le 26 juin 1941, Stanislas Villiers est arrêté par deux policiers français habitant Épinay [3] pour propagande communiste clandestine. Remis aux “autorités d’occupation” à leur demande, il est transféré au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 -Polizeihaftlager) [2].

La caserne de Royallieu après-guerre. Les huit premiers bâtiments alignés à gauche sont ceux du quartier “A”,

désigné pendant un temps comme le “camp des communistes”.

À l’arrière plan à gauche, sur l’autre rive de l’Oise, l’usine de Venette qui fut la cible de plusieurs bombardements avec “dégâts collatéraux” sur le camp.

Carte postale. Collection Mémoire Vive.

Entre fin avril et fin juin 1942, il est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Les deux wagons à bestiaux du Mémorial de Margny-les-Compiègne,

installés sur une voie de la gare de marchandise d’où sont partis les convois de déportation.

Cliché Mémoire Vive 2011.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet, Stanislas Villiers est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) ; peut-être sous le numéro 46185, selon les listes reconstituées (aucune photo de détenu de ce convoi n’a été retrouvée après le matricule 46172).

Les SS ont détruit la plupart des archives du KL Auschwitz

lors de l’évacuation du camp en janvier 1945.

Le portrait d’immatriculation de ce détenu a disparu.

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib, le premier créé.

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté Stanislas Villiers.

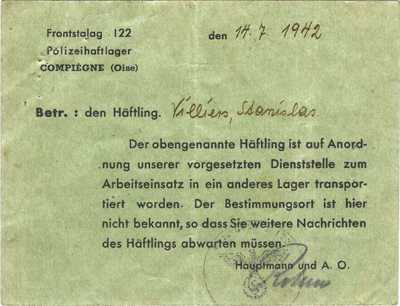

Le 14 juillet, l’administration militaire du camp de Compiègne envoie à son épouse la carte-formulaire verte imprimée en allemand indiquant que « … le détenu [ Villiers, Stanislas ] a été transféré dans un autre camp pour travailler. Le lieu de destination ne nous est pas connu, de sorte que vous devez attendre des nouvelles ultérieures… »

On ignore la date exacte de la mort de Stanislas Villiers à Auschwitz ; certainement avant la mi-mars 1943.

Après avoir été déclaré « décédé le 6 juillet 1942 à Compiègne », sa fille obtient une rectification, et la mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 29-01-1988), indiquant « décédé le 12 juillet 1942 au camp de concentration d’Auschwitz » [5].

Notes :

[1] Gennevilliers et Épinay-sur-Seine : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, ces communes font partie du département de la Seine, qui inclut Paris et de nombreuses villes de la “petite couronne”, dont la “ceinture rouge” des municipalités dirigées par des maires communistes (transfert administratif effectif en janvier 1968).

[2] Selon le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Stanislas Villiers serait embauché pendant un temps à la Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP, devenue RATP).

[4] L’ “ Aktion Theoderich ” : L’attaque de l’Union soviétique, le 22 juin 1941, se fait au nom de la lutte contre le “judéo-bolchevisme”. Dès mai 1941, une directive du Haut-commandement de la Wehrmacht pour la “conduite des troupes” sur le front de l’Est définit le bolchevisme comme « l’ennemi mortel de la nation national-socialiste allemande. C’est contre cette idéologie destructrice et contre ses adeptes que l’Allemagne engage la guerre. Ce combat exige des mesures énergiques et impitoyables contre les agitateurs bolcheviks, les francs-tireurs, les saboteurs et les Juifs, et l’élimination allemande de toute résistance active ou passive. » Hitler est résolu à écraser par la terreur – à l’Ouest comme à l’Est – toute opposition qui viendrait entraver son effort de guerre. Le jour même de l’attaque contre l’Union soviétique, des mesures préventives sont prises dans les pays occupés contre les militants communistes – perquisitions à leur domicile et arrestations – et des ordres sont donnés pour punir avec la plus extrême sévérité toute manifestation d’hostilité à la puissance occupante.

En France, dans la zone occupée, au cours d’une opération désignée sous le nom de code d’Aktion Theoderich, plus de mille communistes sont arrêtés par les forces allemandes et la police française. D’abord placés dans des lieux d’incarcération contrôlés par le régime de Vichy, ils sont envoyés, à partir du 27 juin 1941, au camp allemand de Royallieu à Compiègne, créé à cette occasion pour la détention des « ennemis actifs du Reich » sous l’administration de la Wehrmacht.

Au total, 1300 hommes y seront internés à la suite de cette action. Fin août, 200 d’entre eux font déjà partie de ceux qui seront déportés dans le convoi du 6 juillet 1942.

[3] Différence de date de décès avec celle inscrite sur les actes d’état civil en France : Dans les années qui ont suivi la guerre, devant l’impossibilité d’obtenir des dates précises de décès des déportés, mais soucieux d’établir les documents administratifs nécessaires pour le versement des pensions aux familles, les services français d’état civil – dont un représentant officiait au ministère des Anciens combattants en se fondant sur diverses sources, parmi lesquelles le témoignage approximatif des rescapés – ont très souvent fixé des dates fictives : le 1er, le 15, le 30, le 31 du mois, voire le jour (et le lieu !) du départ. S’agissant de Stanislas Villiers, c’est d’abord le 7 juillet 1942 à Compiègne (Oise), puis le 12 juillet 1942 qui a été retenu pour certifier son décès ; date reprise par le DBMOF-Maitron. Leur inscription sur les registres d’état civil rendant ces dates officielles, certaines ont quelquefois été gravées sur les monuments aux morts.

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 127 et 128, 357, 385 et 423.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 127 et 128, 357, 385 et 423.

![]() Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, sous la direction de Jean Maitron, Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, édition CD-rom 1990-1997, citant : Arch. dép. Seine, DM3 ; versements 10451/76/1 et 10441/64/2 – Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen.

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, sous la direction de Jean Maitron, Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, édition CD-rom 1990-1997, citant : Arch. dép. Seine, DM3 ; versements 10451/76/1 et 10441/64/2 – Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), ministère de la Défense, Caen.

![]() Archives départementales de l’Yonne (AD 89), site internet du conseil général, archives en ligne : état civil de Villemanoche, registres des naissances 1876-1898 (5 Mi 1351/ 10 N), année 1889, acte n°2 (vue 111/175) ; registre matricule du recrutement militaire, bureau de Sens, classe 1909, n° de 1 à 500 (1 R 712), matricule 208 (vues 331 et 332/785).

Archives départementales de l’Yonne (AD 89), site internet du conseil général, archives en ligne : état civil de Villemanoche, registres des naissances 1876-1898 (5 Mi 1351/ 10 N), année 1889, acte n°2 (vue 111/175) ; registre matricule du recrutement militaire, bureau de Sens, classe 1909, n° de 1 à 500 (1 R 712), matricule 208 (vues 331 et 332/785).

![]() Ministère de la Défense, site internet Mémoire de Hommes, Journaux des marches et opérations des corps de troupe, journal du 360e régiment d’infanterie du 1er août 1914 au 3 juin 1915 (J.M.O.26 N 761/12 – vues 33/58 et 37/58).

Ministère de la Défense, site internet Mémoire de Hommes, Journaux des marches et opérations des corps de troupe, journal du 360e régiment d’infanterie du 1er août 1914 au 3 juin 1915 (J.M.O.26 N 761/12 – vues 33/58 et 37/58).

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), site du Pré-Saint-Gervais : dossier individuel des Renseignements généraux (77 W 1588-60479).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), site du Pré-Saint-Gervais : dossier individuel des Renseignements généraux (77 W 1588-60479).

![]() Ghislaine Villiers, sa fille, conversation téléphonique (19-03-2014) ; entretien avec Emmanuelle Allaire (12-2014).

Ghislaine Villiers, sa fille, conversation téléphonique (19-03-2014) ; entretien avec Emmanuelle Allaire (12-2014).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 14-05-2021)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.