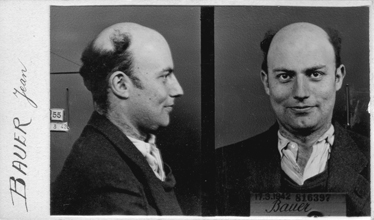

- Photo anthropométrique prise le 17 mars 1942

par le service de l’identité judiciaire.

© Archives de la Préfecture de Police (APP), Paris.

La Jeunesse

Marie-Jeanne Gantou naît le 14 juillet 1913 à Saint-Affrique (Aveyron), fille de François Gantou, 40 ans, petit propriétaire terrien (« cultivateur »), et d’Augustine Douarche, 29 ans, son épouse. Marie-Jeanne est la cadette d’une famille de quatre enfants. Fernande est née en 1906, Georgette naîtra en 1922, et Raymond, le 28 avril 1924, tous trois à Saint-Affrique. En 1911, la famille habite rue de la Grave dans le quartier des Cazes, une voie montant depuis la Sorgue vers le centre. En 1921, ils sont installés rue du Général-de-Castelnau (probablement à la même adresse, la rue ayant pris le nom d’un militaire natif de la ville). En 1926, les deux parents s’y déclarent comme charcutiers.

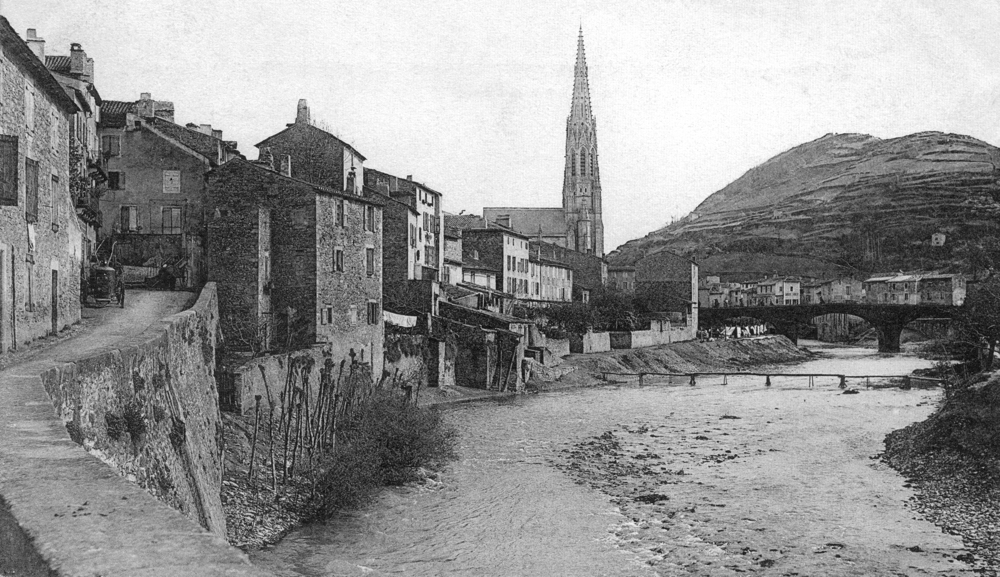

Sainte-Affrique, la Sorgue et le quartier des Cazes dans les années 1900. Carte postale, collection Mémoire Vive.

Sainte-Affrique, la Sorgue et le quartier des Cazes dans les années 1900.

Carte postale, collection Mémoire Vive.

Marie-Jeanne suit l’école à Saint-Affrique, puis va à Paris continuer sa formation.Le 1er octobre 1932, elle est admise à l’école d’infirmières de l’Assistance publique à l’hôpital de la Salpétrière (Paris 13e), d’où elle sort avec son diplôme d’État le 15 octobre 1934. Elle est aussitôt nommée infirmière titulaire à l’hôpital Claude-Bernard, 10, avenue de la Porte-d’Aubervilliers (Paris 18e) ; un établissement aujourd’hui disparu.

Au printemps 1936, Marie-Jeanne habite seule au 209-211, rue du Faubourg-Saint-Martin (Paris 10e).

Le 8 mai 1937, à la mairie du 10e arrondissement, Marie-Jeanne Gantou, infirmière, se marie avec Jean-Claude Bauer, né le 3 octobre 1910 à Saint-Dié (Vosges), étudiant en médecine, tous deux étant alors domiciliés rue du Faubourg-Saint-Martin. Bientôt, le – désormais – docteur Bauer ouvre un cabinet de médecine générale à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine / Seine-Saint-Denis) ; en octobre 1937, le couple emménage au 3, rue Blanqui.

Ils n’auront pas d’enfant.

Jean-Claude Bauer a adhéré au Parti communiste en 1934.

Au cours de la guerre 1939-1940, lieutenant de réserve, il est mobilisé.

En novembre 1939, Marie-Jeanne fait l’objet d’une enquête de police dans une affaire de propagande communiste.

En juin 1940, son mari est gravement blessé à son poste de secours régimentaire ; fait prisonnier, il s’évade lors d’un transfert vers un hôpital parisien. Il sera décoré de la Croix de guerre et réformé à 20 % pour blessures de guerre. De retour à Saint-Ouen, il reprend son métier.

La Résistance

Dès le début de l’occupation, Marie-Jeanne et son mari poursuivent leur engagement communiste dans la résistance.

À partir d’octobre 1940, Jean-Claude Bauer se consacre à la formation des comités d’intellectuels voulus par la direction des intellectuels communistes (Georges Politzer, Danielle Casanova). Intégré dans l’appareil technique central, il participe au lancement de la revue clandestine La Pensée libre (février 1941). À partir de mars 1941, il assure la rédaction et l’édition du Médecin français clandestin. Avec Georges Dudach, Jean-Claude Bauer est mandaté par Georges Politzer auprès de militants d’autres sphères socioprofessionnelles que la sienne : ainsi, il rencontre à plusieurs reprises l’avocat Joë Nordmann pour préparer le lancement du Palais libre et la création afférente d’un comité de juristes, projets finalement différés.

L’arrestation dans le cadre de l’affaire Pican-Cadras

Le 2 mars 1942, devant le bar du 9 de la rue Tronchet (Paris 9e), le docteur Bauer est arrêté par des inspecteurs de la Brigade spéciale des Renseignements généraux de la préfecture de police, lors d’un rendez-vous avec Jacques Solomon, lequel était filé dans le cadre de l’affaire “Pican-Cadras”. Jean-Claude Bauer est trouvé porteur d’une fausse carte d’identité au nom de “Jacques Besson”, ainsi que d’un projet de tract intitulé « Étudiants, Alerte ». Comme il résiste aux interrogatoires et que la seule adresse trouvée est celle de sa “planque” à Bezon (Seine-et-Oise / Val-d’Oise), les inspecteurs de la BS mettent plusieurs jours pour découvrir sa véritable identité. Quand ils la trouvent, ils partent arrêter son épouse.

- Photo anthropométrique prise le 17 mars 1942

par le service de l’identité judiciaire.

© Archives de la Préfecture de Police (APP), Paris.

Le 6 mars, Marie-Jeanne est appréhendée sur son lieu de travail, l’hôpital Claude-Bernard, ramenée chez elle pour une perquisition, puis conduite à la préfecture de police « pour complément d’enquête ». Informé de cette arrestation, et sans même en connaître la cause, le directeur général de l’administration de l’A.P. prononce la suspension de ses fonctions, prenant effet à la même date.

Marie-Jeanne a beau nier et présenter des alibis (elle n’a pas cessé de vivre au grand jour, de travailler à son hôpital), la police possède un dossier sur elle comme affiliée au syndicat CGTU dès avant 1936.

Un rapport rédigé par les Renseignements Généraux à son sujet précise qu’elle « partageait les convictions politiques de [son mari et que] […] malgré la dissolution du Parti Communiste, elle avait conservé ses sympathies aux doctrines mouscoutaires ».

Du dépôt au fort de Romainville

Le 15 mars, après quelques jours dans les locaux des brigades spéciales, elle est conduite au dépôt « près la préfecture de police ».

Le 30 avril, « mise à la disposition des autorités allemandes sur leur demande », elle est transférée à la division allemande de la Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e). Vraisemblablement comme les autres futures “NN” de l’affaire Pican-Cadras, elle est maintenue au secret : sans lettre, ni colis, ni promenade.

- L’unique entrée du Fort de Romainville (Haftlager 122),

surplombée par un mirador.

© Musée de la résistance nationale (MRN),

Champigny-sur-Marne (94).

Le 22 janvier 1943, Marie-Jeanne est parmi les cent premières femmes otages transférées en camion au camp de Royallieu à Compiègne ; leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquant « 22.1 Nach Compiègne uberstellt » (transférée à Compiègne le 22.1). Le lendemain, un deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort qui les y rejoint, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept de la maison d’arrêt de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police). Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le matin suivant, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites dans des camions à la gare de marchandises de Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes ont été entassés la veille.

Comme les autres déportés, la plupart d’entre elles jettent sur les voies des messages à destination de leurs proches, rédigés la veille ou à la hâte, dans l’entassement du wagon et les secousses des boggies (ces mots ne sont pas toujours parvenus à leur destinataire).

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes sont dirigés sur le KL [2] Sachsenhausen, tandis que les femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir. Le train y stationne toute la nuit. Le lendemain matin, après avoir été descendues et alignées sur un quai de débarquement de la gare de marchandises, elles sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

Portail du secteur B-Ia du sous-camp de Birkenau (Auschwitz-II) par lequel sont passés les “31000”

(accès depuis la rampe de la gare de marchandises et le “camp-souche” d’Auschwitz-I…).

© Gilbert Lazaroo, février 2005.

Marie-Jeanne Bauer est enregistrée sous le numéro 31651. Le matricule de chacune est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche.

Pendant deux semaines, elles sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail dans les Kommandos.

Le 3 février, la plupart des “31000” sont amenées à pied, par rangs de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes de l’anthropométrie de la police allemande : vues de trois-quart avec un couvre-chef (foulard), de face et de profil (la photo de Marie-Jeanne Bauer a été retrouvée).

- Photographiée à Auschwitz-I, le 3 février 1943.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Le 12 février, les “31000” sont assignées au Block 26, entassées à mille détenues avec des Polonaises. Les “soupiraux” de leur bâtiment de briques donnent sur la cour du Block 25, le “mouroir” du camp des femmes où sont enfermées leurs compagnes prises à la “course” du 10 février (une sélection punitive). Les “31000” commencent à partir dans les Kommandos de travail.

Le 24 février 1943, Marie-Jeanne Bauer est prise comme infirmière au Revier [3]. Attachée au Block des contagieuses, elle voit succomber plusieurs camarades du convoi.

Elle contracte elle-même un typhus particulièrement long et éprouvant, avec son cortège de phases de délire, et elle voit mourir nombre de déportées autour d’elle : un jour, elle se trouve seule vivante avec quatre cadavres à ses côtés.

Remise du typhus, elle est affectée à un Kommando de « convalescence ». On y tresse des rubans de cellophane pour en faire des sangles garnissant les brancards de l’armée allemande. Mais il faut faire 1,6 km depuis le camp pour s’y rendre et cette distance paraît trois fois plus grande pour les convalescentes du typhus, qui viennent de subir plusieurs semaines de fièvre et un amaigrissement de plus de vingt-cinq kilos. La convalescence terminée, Marie-Jeanne est envoyée travailler dans les Kommandos de jardinage.

Le 3 août 1943, elle bénéficie de la mesure de quarantaine avec les autres survivantes du convoi. Mais début octobre, elle est atteinte d’un double trachome (conjonctivite) et renvoyée au Revier : kératite et abcès. Les pires jours : elle n’a aucun contact avec ses camarades, elle n’a personne à qui parler. Froura, une doctoresse polonaise, la soigne et fait des miracles. Guérie, Marie-Jeanne peut regagner le Block de quarantaine. Mais, peu après, elle est de nouveau victime du trachome et retourne au Revier.

C’est ainsi que, le 2 août 1944, elle n’est pas transféré au KL Ravensbrück avec les survivantes ; elle reste la seule “31000” française au camp de femmes de Birkenau.

Les 17 et 18 janvier 1945, les gardiens SS évacuent le gros de détenus vers d’autres camps ; les malades incapables de marcher et les mourants sont laissés sur place.

La libération d’Auschwitz

Le 27 janvier, les avant-gardes soviétiques sont à Auschwitz, restent quelques heures, repartent à la poursuite de l’armée allemande. D’autres régiments leur succèdent, qui prennent en mains la direction et l’organisation du camp. Le spectacle qui s’offre à leurs yeux a été décrit : squelettes marchant, cadavres parlant, etc. Ils groupent les survivants au camp des hommes (Auschwitz-I) et Birkenau est déserté.

Les conditions restent précaires et les anciennes déportées qui sont assez fortes pour se lever s’occupent des autres, font du feu, aident médecins et infirmiers soviétiques à distribuer les rations et les médicaments. Elles s’installent à la cuisine. Des soldats viennent y faire chauffer leur gamelle.

« Un soir, un soldat (un Polonais de l’armée soviétique) arrive complètement ivre. II a appris dans la journée que sa famille avait été tuée, sa maison détruite. Désespéré, il s’est saoulé. II entre dans la pièce où se tient Marie-Jeanne, assise au milieu des autres, la regarde, dit : « Deutsch » et tirant son énorme revolver, la vise, fait feu. Marie-Jeanne n’a pas eu le temps d’avoir peur. On l’emporte, on emmène le soldat. Elle a guéri : la balle était passée dans la crosse de l’aorte et était ressortie sous l’omoplate, sans toucher ni coeur ni poumon. Marie-Jeanne a plaidé la cause du soldat : il n’a pas été fusillé. Elle savait qu’on peut être fou de douleur. » (Charlotte Delbo)

Le rapatriement

D’abord, elle part avec d’autres rescapées françaises pour Odessa, en camion et en train ; le voyage est interrompu à Chepetowka, ville-frontière pleine de prisonniers français : on dit qu’un bateau anglais doit venir les prendre dans le port d’Odessa, mais qu’à la suite d’un incident avec les Soviétiques le bateau ne viendra pas.

En définitive, elles rentrent par voie terrestre via Cracovie, Breslau, Berlin, avec mille détours du fait des aiguillages détruits.

Marie-Jeanne arrive à la gare du Nord le 15 juillet 1945 : elle est la dernière des “31000” rescapées à être rapatriée. Personne ne l’attend ; son appartement du 3, rue Blanqui a été pillé (elle s’y installe néanmoins de nouveau). Elle est malade : un examen médical révèle que le typhus est encore positif, au point que les médecins ne veulent pas croire que cela fait deux ans qu’elle l’a eu. Elle a perdu la vision de l’œil droit et son œil gauche est gravement endommagé. Elle apprend que son jeune frère Raymond, maquisard dans l’Aveyron, après avoir été torturé, a été exécuté par des soldats allemands aux abords de Saint-Affrique le 13 août 1944.

Le 12 octobre 1944, la rue de la Chapelle à Saint-Ouen a été dénommée rue du Docteur-Bauer, sur délibération du Comité local de Libération ; le Stade de Paris, où se trouve le siège du club sportif Red Star, est alors officieusement désigné comme stade Bauer (le conseil municipal entérinera cette appellation en février 2021).

- Le monument dédié aux dix-sept “45000” de Saint-Ouen

et à Marie-Jeanne Bauer, “31000”, inauguré le 24 avril 2005

dans le square des 45000 et des 31000.

À Saint-Affrique, le 24 novembre 2017, une école maternelle prend le nom de Marie-Jeanne Gantou-Bauer, lors d’une cérémonie en présence de la nièce de celle-ci, Christine Guillot.

Notes :

Sources :

![]() Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 32-36.

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), pages 32-36.

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : exécutions par les autorités allemandes, noms de A à La (2297), dossier de Bauer Jean-Claude ; dossier commun Bauer/Gantou au cabinet du préfet (1w677-21508).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : exécutions par les autorités allemandes, noms de A à La (2297), dossier de Bauer Jean-Claude ; dossier commun Bauer/Gantou au cabinet du préfet (1w677-21508).

![]() Archives départementales des Yvelines (78), Montigny-le-Bretonneux : archives du cabinet du préfet de Seine-et-Oise sous l’occupation, dossiers individuels du bureau politique (1W88).

Archives départementales des Yvelines (78), Montigny-le-Bretonneux : archives du cabinet du préfet de Seine-et-Oise sous l’occupation, dossiers individuels du bureau politique (1W88).

![]() Marion Queny, Un cas d’exception : (…) le convoi du 24 janvier, mémoire de maîtrise d’Histoire, Université Lille 3-Charles de Gaulle, juin 2004, notamment une liste réalisée à partir du registre de Romainville (copie transmise par Thomas Fontaine), pp. 197-204, et p. 114.

Marion Queny, Un cas d’exception : (…) le convoi du 24 janvier, mémoire de maîtrise d’Histoire, Université Lille 3-Charles de Gaulle, juin 2004, notamment une liste réalisée à partir du registre de Romainville (copie transmise par Thomas Fontaine), pp. 197-204, et p. 114.

![]() Thomas Fontaine, Les oubliés de Romainville, un camp allemand en France (1940-1944), avec le concours du Conseil général de Seine-Saint-Denis, éditions Tallandier, 2005, pages 34-35, 46.

Thomas Fontaine, Les oubliés de Romainville, un camp allemand en France (1940-1944), avec le concours du Conseil général de Seine-Saint-Denis, éditions Tallandier, 2005, pages 34-35, 46.

![]() Le Maitron en ligne : notice biographique de Raymond Gantou, par Henri Moizet ; notice biographique de Jean-Claude Bauer, par Daniel Virieux.

Le Maitron en ligne : notice biographique de Raymond Gantou, par Henri Moizet ; notice biographique de Jean-Claude Bauer, par Daniel Virieux.

![]() Les fusillés (1940-1944), Dictionnaire biographique des fusillés et exécutés par condamnation et comme otage ou guillotinés pendant l’Occupation, sous la direction de Claude Pennetier, Jean-Pierre Besse, Thomas Pouty et Delphine Leneveu, Éditions de l’Atelier, 2015 ; notice de Jean-Claude Bauer, par Daniel Virieux, pages 144-145.

Les fusillés (1940-1944), Dictionnaire biographique des fusillés et exécutés par condamnation et comme otage ou guillotinés pendant l’Occupation, sous la direction de Claude Pennetier, Jean-Pierre Besse, Thomas Pouty et Delphine Leneveu, Éditions de l’Atelier, 2015 ; notice de Jean-Claude Bauer, par Daniel Virieux, pages 144-145.

![]() https://www.leparisien.fr/sports/ils-ont-donne-leurs-noms-aux-stades-franciliens-la-soif-de-liberte-du-docteur-bauer-30-12-2019-8226027.php

https://www.leparisien.fr/sports/ils-ont-donne-leurs-noms-aux-stades-franciliens-la-soif-de-liberte-du-docteur-bauer-30-12-2019-8226027.php

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 9-03-2021)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).