Archives du Musée de la Résistance nationale (MRN), Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).

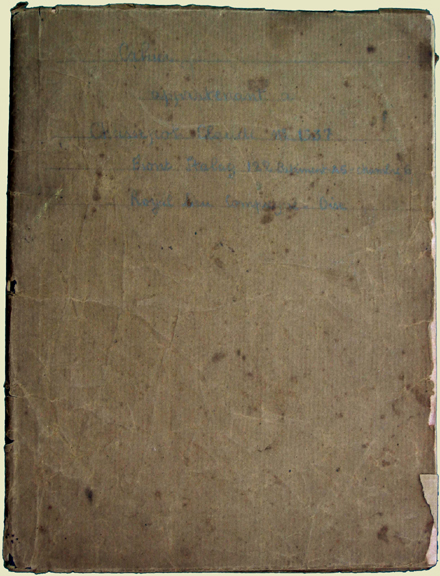

(sur une couverture en papier kraft)

Cahier appartenant à Chassepot Claude n° 1337

Front Stalag 122 Bâtiment A5 chambre 6

Royal lieu Compiègne – Oise (première page, avec des lignes d’écriture)

Chassepot Claude Marie Pierre

Camp de Royal lieu

Front Stalag 122 Bâtiment A5 – ch. 6

(puis 35 pages manuscrites, au crayon)

Vendredi 22 août 1941. Il y a aujourd’hui deux mois que je suis arrêté. Je me souviendrai toujours de ce dimanche vingt-deux juin, où, comme presque tous les dimanches soirs, j’étais monté à la coopé. Je faisais une belote avec mon frère et deux autres copains, lorsque deux officiers allemands et un inspecteur français sont entrés dans la salle et ont demandé Chassepot Claude. Mon frère s’est levé. Ils l’ont fait passer à la cuisine et, après un bref interrogatoire, lui ont dit qu’ils l’emmenaient et qu’ils voulaient bien le descendre chez nous pour prendre ce dont il avait besoin. J’étais atterré. Vraiment, la déveine s’acharnait après lui ; il venait d’être libéré après avoir passé un an comme prisonnier en Allemagne. Je me livrais à toutes sortes de suppositions, me demandant pour quel motif on était venu le chercher. Puis, comme un fou, je m’en allais chez nous pour tâcher de le revoir avant qu’il ne s’en aille. Arrivé près de notre demeure, je vis les deux officiers et l’inspecteur près de l’auto. Je m’approchai et leur demandai où était mon frère. Ils me répondirent :

- C’est vous, Chassepot Claude ?

– Oui, j’ai le même prénom que mon frère.

– C’est très bien : c’est vous que nous attendions. Préparez-vous ! Prenez du linge et un casse-croûte, nous vous emmenons !

– Mais, pour quelle raison ? Je n’ai rien à me reprocher…

– Nous ne savons pas ; vous serez bientôt fixé.

Et voilà l’histoire de mon arrestation. Depuis, je n’ai jamais été interrogé. Puis je suis monté dans l’auto. L’on m’a conduit à l’Hôtel de ville de Montceau-les-Mines. Au bout d’un quart d’heure, est arrivé mon copain Renaud qui venait d’être arrêté dans les mêmes conditions. Et ce fut le voyage en auto pour Chalon(-sur-Saône). Nous étions, Renaud et moi, assis derrière, et défense de parler. Nous nous demandions où l’on pouvait bien nous conduire : était-ce dans un camp, à Dijon, ou à la prison de Chalon ? Effectivement, ce fut dans ce dernier lieu où on nous arrêta. Il était dix heures du soir. Je n’avais jamais vu de prison. Je vis de grands murs flanqués de portes cadenassées. L’on en ouvrit une et nous fûmes dans une cellule. Heureusement que j’avais Renaud avec moi qui, lui, connaissait tout ça. Car, quand je me suis vu enfermé dans cette infecte pièce, j’étais totalement découragé. Il y avait déjà un occupant, une espèce de type qui ne payait pas de mine. Il nous désigna nos paillasses, lesquelles étaient vraiment dégoûtantes. J’essayais de m’installer sur une. Mais impossible de rester couché : j’avais un abcès assez mal placé qui m’a fait souffrir pendant plusieurs jours. Je suis bien allé à la visite (médicale) dans les jours qui suivirent, mais comme il m’aurait fallu de l’eau chaude et qu’il n’y en avait pas, je fus vite soigné. Et mon apprentissage de la vie de prison commença. Je ne fus pas encore trop malheureux car, dès le lendemain de mon arrivée, j’avais fait passer un mot à Madame Gallet (?), qui fut très gentille ; je ne manquerai pas d’aller la remercier dès que je serai libéré. Elle nous apporta du pain et du tabac, et, par la suite, plusieurs fois de la limonade ainsi que du manger. Je ne réussis à la voir qu’une fois, de loin, durant l’espace d’une seconde… C’est qu’il n’y avait pas gras dans cette maudite prison. À part la portion de pain qui était appréciable – environ quatre cents grammes -, nous n’avions que deux gamelles d’eau où se baladaient quelques légumes tout crus ainsi que des peaux de pommes de terre. J’y ai même trouvé des morceaux de papier, ce qui ne doit pas être très nourrissant et surtout encore bien moins propre. Dans les semaines qui suivirent, j’eus la joie d’avoir plusieurs fois la visite de mon frère. Je pouvais lui parler dix minutes : j’avais beaucoup de choses à lui dire ou à lui demander et, quand il était parti, je m’apercevais que je ne lui avais pas parlé de tout ce que je voulais lui dire. Sa dernière visite me fit bien peur… Nous étions tous rassemblés, attendant que l’on nous distribue nos gamelles, lorsque je le vis, tête nue, un sac de voyage à la main, auprès du sous-officier chargé des paperasses : je croyais que lui aussi était incarcéré. Je ne pouvais pas quitter les rangs, le gardien étant en train de nous compter. Sitôt qu’il eu fini, je m’élançai vers mon frère et lui demandai s’il était arrêté. Heureusement, il n’en était rien. Je devais faire une drôle de figure, car il me demanda ce que j’avais, si je n’étais pas malade : c’était simplement la peur que j’avais eu. Je me suis toujours demandé pourquoi on l’avait laissé entrer à l’intérieur de la prison. Un gardien nous conduit au parloir. Mon frère me donna ce qu’il m’avait apporté. Et je pu même avoir du tabac, car on l’avait défendu depuis quelque jours. C’est-à-dire qu’il était défendu de nous apporter du tabac, mais ce n’était pas défendu de fumer ! Aussi – il faut l’avoir vu pour le croire – quel trafic c’était avec ce malheureux tabac. Les interprètes pouvaient s’en procurer assez facilement et en faisaient le commerce. Je leur en ai vu vendre jusqu’à soixante francs le paquet, et le pain, vingt francs. Du fromage maigre, qu’ils payaient au plus deux francs, était revendu dix. C’était un véritable vol organisé dans cette prison. Le lendemain (de la visite de son frère) dix-sept juillet, Renaud et moi étions emmenés en auto, direction de Dijon. Une autre voiture suivait la nôtre, dans laquelle avait pris place trois camarades qui, je le savais, étaient aussi à la prison de Chalon, mais que je n’avais pas vu car ils étaient isolés. (Et cela me fait penser qu’une fois j’ai vu aussi trois copains de Montceau qui attendaient leur tour au coiffeur. Il y avait Fourrier, Vernet et le gendre de Léonard Sœur qui étaient internés à la prison civile ; ce qui m’a surpris, car ils avaient sûrement été arrêtés pour le même motif que moi. Aussi, quand il arrive des nouveaux ici [à Royallieu-Compiègne], je m’attends toujours à les voir.) Le voyage, après une halte d’une demie-heure à Beaune, s’effectua assez rapidement et l’on nous fit entrer tous cinq à la prison de Dijon où, heureusement, je ne suis pas resté longtemps. En arrivant, un interprète nous plaça en ligne face au mur pendant que l’on nous faisait la fouille et nous disant : « Ici, nous n’êtes pas chez vous : vous êtes chez nous. » Et l’on nous boucla chacun dans une cellule plus infecte qu’à Chalon. Avec ça, pas de pain, pas d’eau, une tinette qui n’avait pas été vidée je ne sais depuis combien de temps et qui empoisonnait. Le lendemain, on me fit sortir pour la vider et me laver. Mais le gardien ne m’en laissa pas le temps et me reboucla. À midi : une gamelle, un morceau de pain. Le soir : une autre gamelle. À minuit, le gardien vint me réveiller pour me restituer mes affaires, qu’il me fit placer à la porte de ma cellule car, le lendemain, c’était le départ. À sept heures, nous étions à la gare de Dijon. Et après, dans le train, direction de Paris où nous sommes arrivés vers une heure de l’après-midi, les gardiens – gendarmes allemands – furent assez chics : après nous avoir installés dans un compartiment, ils prirent celui à côté. Durant le trajet, ils nous offrirent un paquet de cigarettes. Arrivés à Paris, ils nous mirent les menottes pour sortir de la gare et nous conduisirent au métro pour aller à la Gare du Nord. Et ce fut nous qui montrèrent le chemin aux gendarmes qui, eux, n’avaient jamais employé ce moyen de locomotion. Il m’aurait été assez facile de m’évader. Mais pour aller où ? Surtout à l’heure actuelle où il n’est pas trop facile de vivre en se cachant. Arrivés à la Gare du Nord, nous avions une heure à attendre. Les gendarmes, assez bons bougres, nous laissèrent la permission d’aller au bistro ; avec nous (eux), naturellement. Là, nous avons mangé un morceau et bu trois bocks, car il n’y avait pas de vin. Et nous fûmes à nouveau dans le train, ne sachant toujours pas en quel endroit on nous menait. Mais nous fûmes bientôt fixés : à toutes les gares, les gendarmes demandaient si ce n’était pas encore Compiègne. Finalement, ils s’endormirent. Et ce fut nous qui les réveillèrent pour descendre, car on en avait assez de voyager. Sitôt sortis de la gare de Compiègne, les gendarmes réquisitionnèrent une camionnette pour nous mener au camp, distant de trois ou quatre kilomètres de la ville. C’était le samedi 19 juillet qu’on nous fit entrer dans ce camp qui, jusqu’ici, vaut bien cent fois les prisons. Après être restés tous les cinq gardés pendant deux jours dans un coin de bâtiment par une sentinelle, le commandant du camp nous fit inscrire à l’effectif. Il nous délivra nos plaques matricules et nous mit en liberté (sic). Le chef du bâtiment A-5 vint pour nous accompagner dans la chambre n°6 qui nous était affectée. Là, il y avait déjà quinze camarades, arrivés un mois plus tôt : douze Italiens, dont dix ont été libérés depuis, deux Français et un Polonais, qui sont partis aussi. Je le demande même pourquoi ce dernier était ici : c’était un pauvre vieux ouvrier agricole qui, ici, passait ses jours et ses nuits à égrener son chapelet et dire des prières. Enfin, il ne faut pas chercher à comprendre : je n’ai bien jamais fait de mal à mon prochain, et ça n’empêche pas que j’ai passé un mois de prison au même régime que les bandits et les voleurs. Quel changement nous avons trouvé ici. Au moins, nous étions entre nous – tous des gens honnêtes – et un esprit de solidarité qui n’existe pas en prison. Il est vrai que les camarades italiens de cette chambrée où nous étions tombés étaient tous de braves gens et avaient bon cœur : le geste qu’ils ont eu à leur libération en laissant cinq cents francs à répartir aux plus malheureux des internés le prouve. Bien des Français qui en avaient les moyens ont été libérés et n’en ont pas fait autant. Aussi, ils furent aimables avec nous, nous donnant du tabac et à manger, car ils recevaient des colis et il n’y avait pas encore de cantine. Maintenant, ça va mieux : j’ai déjà reçu trois colis et deux lettres, la cantine fonctionne. Nous y trouvons principalement des oignons et des tomates, que nous achetons en commun et quatre fois par semaine. Le soir, nous faisons la cuisine.

Et maintenant que j’ai relaté tant bien que mal ce qui s’est passé me concernant depuis mon arrestation, je vais essayer de le marquer jour par jour. Je n’avais pas de cahier, c’est la raison pour laquelle je ne l’ai pas fait plus tôt.

Renaud est mon voisin de lit. Nous ne nous quitterons sûrement pas de sitôt, ainsi que nos trois copains : Girard, de Montchanin, Damichel et Mérot, de Chalon.

Il y a bien eu des libérations, mais, pour être interrogé, il ne faut pas avoir appartenu au Parti communiste. Comme ce n’est pas notre cas, nous n’avons rien à espérer. Les Italiens libérés ont été remplacés par des ouvriers de Pont-à-Mousson. D’eux, il ne reste que Valois, ingénieur électricien, et Volterra, notre professeur qui nous apprend à parler sa langue. Je fais des progrès chaque jour et, bientôt, je pourrai m’exprimer en italien ; peut-être mieux qu’en Français, car il nous apprend non seulement à le parler, mais à l’écrire. Aussi, les leçons de grammaire et de vocabulaire ne me font pas de mal. J’ai reçu une lettre de mon frère Claude : il est allé passer quelques jours à Paris. C’est vrai que nous avions fait le projet d’y aller ensemble. J’y suis bien passé aussi… mais dans des conditions différentes. J’espère qu’à mon retour je pourrai m’y arrêter, car je serai libre. Il m’a dit avoir eu l’intention de venir jusqu’à Compiègne. Il a bien fait de ne pas perdre une journée pour essayer de me voir. Car il y a bien un endroit du camp où des visiteurs réussissent à voir et à parler à quelqu’un des leurs, mais cela si la sentinelle le veut bien. Et, en tout cas, les internés ne peuvent s’approcher des fils de fer à moins de trente mètres : quand il y en a qui s’approchent de trop près, le soldat ne se gêne pas pour tirer un coup de fusil. Mais, puisqu’on le sait – et il y a des affiches -, en suivant le règlement personne ne risque rien. La vie à l’intérieur du camp est assez bien organisée et les Allemands ne s’en occupent pas beaucoup. Ils nous laissent une grande liberté d’action. Chaque bâtiment comprend six chambres de vingt hommes chacune et une salle de lavabo où il y a l’eau courante. Nous avons l’électricité et un gros poêle par chambre. Nous avons fait un peu de réserve de chauffage dans les tas de bois et de charbon qu’il y avait au travers du camp. Cela nous est très utile pour nous faire cuire à manger. Nous pouvons ainsi améliorer l’ordinaire qui, en qualité, ne laisse rien à désirer. Mais en quantité, c’est autre chose, surtout pour le pain : environ deux cent grammes par jour. Le matin à huit heures : un quart de café. À midi : une assiette de rata, composé soit de lentilles, nouilles, haricots ou pommes de terre, avec quelques petits morceaux de viande au travers, toujours très bien accommodés. Le soir, à part le mardi et le vendredi, il n’y a pas de rata : nous touchons notre morceau de pain quotidien avec soit un morceau de fromage ou de la confiture avec de la margarine, ou bien de la graisse que nous mettons à part pour nous permettre de faire des soupes les soirs où il n’y a pas de ragoût. Le personnel de chaque bâtiment a nommé un chef appelé “responsable”. C’est à lui à répartir le travail entre les internés ; travail qui consiste à l’entretien et à la propreté du camp. Chaque chambre désigne aussi son chef de chambrée. Dans la mienne, nous avons nommé mon copain Renaud : c’est lui qui est chargé de la juste répartition de l’ordinaire. Et il y a aussi un comité, nommé par tous. Celui-ci s’occupe de l’organisation des jeux, du sport, de la caisse de solidarité, de l’application des règlements, du théâtre… Car nous avons aussi un théâtre, avec de nombreux artistes qui, il y en a, ne sont pas déplacés du tout, et ça marche très bien. Et une chorale magnifique, admirablement dirigée par Monsieur Couhier, professeur d’école et de musique à Dijon. Il est tout à fait admirable de voir ce qu’il a pu réaliser avec le peu de moyens dont il dispose. Et Pitard, qui est un as, s’occupe et dirige tout le reste.

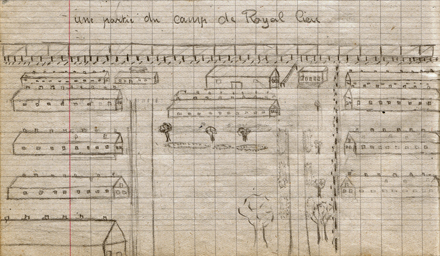

- Dessin de Claude Chassepot, page 13 de son cahier.

Probablement une perspective vers la rue de Paris,

les bâtiments au centre vers la clôture et la palissade

pouvant être le poste de police et la prison de la caserne.

Musée de la Résistance Nationale. Champigny-sur-Marne (94).

Fonds Chassepot. Droits réservés.

Aujourd’hui, dimanche 24 août, l’appel est à neuf heures : deux heures plus tard que les jours de semaine. Levé à sept heures, je me suis débarbouillé, rasé et changé. J’ai même mis une cravate, que j’ai fabriqué ici, histoire de marquer que c’est aujourd’hui dimanche. Puis l’homme de soupe a apporté le café. Girard a sorti le pain d’épice qu’il avait reçu dans la semaine, l’a partagé à nous cinq, et nous en avons fait notre déjeuner. Puis les quelques huit cent hommes que nous sommes ici se sont présentés à l’appel. À dix heures, j’ai été au cours d’italien, qui dure une heure. À midi, nous avons eu des nouilles. J’ai débouché [sic] une boîte de sardines : ce n’est pas tous les jours dimanche. J’ai passé l’après-midi à lire. Car nous avons une bibliothèque où il y a des livres assez intéressants ; malheureusement, ils ne sont pas bien nombreux. Après l’appel [du soir], le théâtre : ce n’était pas mal, principalement du chant et des poèmes. Ça fait surtout passer deux heures où j’oublie que je suis prisonnier.

Lundi 25 août. Il pleut, il pleut : quel sale temps. À part une journée ou deux, voilà un mois que ça dure. Tout s’en mêle : on vient de nous avertir que la cantine fermait. Soi-disant que les Allemands n’avaient plus d’essence pour leur permettre de nous amener les marchandises. À ce sujet, un autre bobard circule : nous allons bientôt partir d’ici et c’est pour cette raison qu’on l’a supprimée. Nous n’avons plus ni oignons, ni tomates : ça ne va pas mieux. Sur sa dernière lettre expédiée de Paris, mon frère m’annonce un colis. Ça va faire quinze jours que celui-ci est parti de chez nous. Je l’espérais bien aujourd’hui, mais il n’y a rien pour moi ; ce sera pour demain.

Mardi 26 août. J’ai très mal dormi. J’ai un gros rhume et je tousse. Si ça ne va pas mieux, j’irai à la visite demain. Mérot vient de recevoir un colis où il y a deux pains ; un autre copain libéré nous a envoyé des pommes de terre : nous n’aurons encore pas faim ces jours-ci. L’on vient d’apposer une affiche dans le couloir. Il y est écrit que nous sommes considérés comme otages et qu’il y aura des fusillés parmi nous, suivant la gravité de l’acte délictueux commis à l’extérieur. Nous sommes priés d’en faire connaître le texte à nos familles. Je m’en donnerai bien garde : ma mère en serait affolée. Elle a bien assez de souci comme ça, la pauvre vieille ; c’est encore à elle que je pense le plus et me demande souvent si j’aurai le bonheur de la revoir.

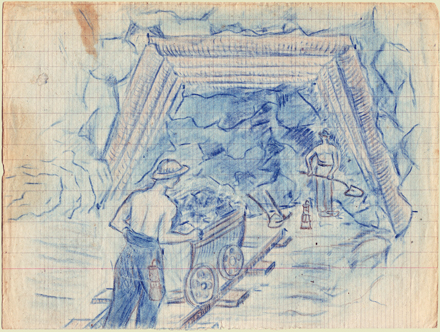

Mercredi 27 août. Tiens ! C’est le jour de paie chez nous. Je vois tous mes anciens compagnons de travail. Il est trois heures : vous sortez de la mine, vous êtes attablés chez Quelot, aujourd’hui il y a du monde au bistrot, Charlot ne va pas assez vite, ça rouspète, ce qui n’empêche pas Mimi de rire aux éclats au sujet d’une blague que vient de lancer la Quette. Et toi, Théo, est-ce que tu penses un peu à ton homme ? Qui, lui, je t’assures, préférerait être au fond du puits avec toi que de se morfondre ici.

- La mine. Dessin de Claude Chassepot.

Musée de la Résistance Nationale. Champigny-sur-Marne (94).

Fonds Chassepot. Droits réservés.

Ce matin, nous avons eu la visite d’un général ; alors, corvée de quartier. Ça se passe presque comme au régiment, avec la différence que l’ordinaire a été le même : à midi, une assiette d’orge, et le soir, un cuillerée de graisse. Je n’ai toujours pas reçu le colis annoncé : pourvu qu’il ne soit pas perdu.

Dimanche 7 septembre. Voici plusieurs jours que je n’ai rien mis sur ce cahier. C’est que j’ai été très occupé : je suis passé tailleur. Avec de la toile que j’ai trouvé ici, j’ai réussi à me faire deux pantalons et une chemise. Et, pour un début, ce n’est pas trop mal fait. J’ai encore un gilet et un caleçon de coupés ; de quoi me passer le temps toute la semaine. Mercredi dernier, j’ai reçu un colis de légumes ainsi que deux fromages et trois paquets de tabac. Ce ne doit pas être celui que mon frère m’avait annoncé étant à Paris, car celui-ci n’a mis que six jours pour venir. Hier, j’ai reçu une lettre de ma sœur Jeanne qui est en vacances avec Jacquot, au Vernois. Elle ne me donne pas de détail à ce sujet. Enfin, grâce à ce colis, voilà quatre fois que nous mangeons de la bonne soupe. Il y avait un an que je n’avais pas mangé d’haricots verts : je le ai ai trouvé bons. Pour la première année que j’ai sérieusement fait le jardin, je n’en profite pas. J’espère que l’an prochain sera meilleur.

Lundi 10 septembre. Levé à sept heures : j’ai assez bien dormi et je n’ai pas vu les lumières des projecteurs. Appel à 7 heures 1/2. Déjeuner à huit heures : café sucré. Nous avons partagé un pain d’épices envoyé par Madame Saturel à Girard, dans un colis destiné aux gars de Saône-et-Loire. Comme nous ne sommes que cinq ici de ce département et que nous partageons tout ce que nous recevons, cela a bien été jusqu’à 9 h. À 10 h, j’ai été au cours d’Italien. Ensuite, j’ai fini un caleçon. Il y a bien encore le bourgeron, mais je n’ai plus de fil, ni de bouton. Aussi, je vais attendre que j’en ai reçu. À midi, nous avons eu deux plats – c’est la première fois que l’on voit ça : des nouilles et de la choucroute. Il est vrai que de celle-ci, il n’y avait pas de risque d’en attraper une indigestion. Enfin, c’est toujours ça ; bien qu’ils auraient mieux fait de la donner le soir, en place de la cuillerée de margarine. L’après-midi, j’ai scié un peu de bois que nous avons empilé sous les lits, car il nous en faut pour faire notre cuisine quand nous avons des légumes. C’est dommage qu’il n’y en ai pas plus ; le gros colis que j’ai reçu est épuisé. Girard en a un en route, mais il tarde bien à venir. Renaud joue à la belote. Les trois autres copains sont allés faire un tour. Je m’en vais essayer de me faire une paire de sandales avec des semelles en bois : ça me passera le temps. Il y a le copain Bassino qui est en train de sculpter un éléphant. Il travaille très bien : il a terminé une tête de femme qui est très jolie. Sans doute, il aura le premier prix à l’exposition qui aura lieu la semaine prochaine.

Mardi 11 septembre. Bonne journée. J’ai reçu une lettre de ma sœur Jeanne : la famille est en bonne santé et elle m’annonce un colis de légumes. Et nous venons d’en recevoir un d’un ami italien qui a été libéré, où il y avait du pain, de la brioche, trois fromages, deux paquets de tabac et deux bouteilles de bon vin. Malheureusement, il y en avait une de cassée ; mais c’est sans doute au camp que c’est arrivé, car le colis n’en a pas souffert. Nous avons partagé le tout entre sept et on a bien cassé la croûte ce soir. Ça nous fait une petite avance de pain. C’est toujours le point capital : nous n’en touchons pas assez. La bouteille de vin a été la bienvenue. Il y a près de trois mois que je n’en avais pas goûté. Quand je pense à tout celui que j’ai mis à mal, je ne suis pas loin de croire que c’est pour me punir que j’en suis privé maintenant. L’on vient de siffler l’appel : j’y vais… Il est terminé. C’est huit heures du soir. Bientôt, j’irai me coucher. Ce soir, le moral est bon, je vais bien dormir.

Dimanche 21 septembre. Beaucoup de remue-ménage ces jours-ci : la fameuse commission tant annoncée est venue et tous les internés ont passés devant ces messieurs. Cela a duré quatre jours. Je suis passé un des derniers et l’interrogatoire a été comme celui de bien de mes camarades, assez bref. Ils m’ont demandé pourquoi j’étais communiste et si j’avais fait de l’action dans ce parti. J’ai répondu en disant la vérité et que je n’avais pas fait de politique depuis que le Parti était dissous. Mais ça ne prouve pas que je serai libéré. Enfin, j’ai toujours espoir… jusqu’à confirmation du contraire. Et nous avons changé de camp. Quelle pagaille : des ordres, des contre-ordres en veux-tu en voilà. Vendredi, nous avons quitté le bâtiment A5 pour le A8 et il a fallu traîner tout le fourniment – matériel, literie, etc. – et cela pour n’y passer qu’une nuit, pendant que celui que nous venions de quitter restait libre. C’est un peu le genre régiment et le mieux c’est de ne pas chercher à comprendre. Hier, nous avons remis ça et, cette fois, nous avons transporté tout notre attirail au B4, situé à l’autre partie du camp qui, jusque-là, était réservé aux Russes, lesquels sont descendus plus bas ; et nous voilà installés de nouveau. Une moitié du camp reste libre. Je ne sais pas pour qui elle est réservée. Nous ne sommes pas si bien que de l’autre côté : l’espace y est beaucoup plus restreint, il n’y a pas de terrain de jeux et je ne vois guère de salle disponible, soit pour le théâtre, la bibliothèque ou les cours. J’ai bien peur que que tout cela soit supprimé et ce n’est pas ça qui améliorera la vie du camp. J’ai reçu le colis annoncé sur la lettre du 11 septembre. Cinq kilos de légumes, il y a pour faire la soupe toute la semaine. Il y a aussi des biscottes et un biscuit, de la confiture et un raifort qui était excellent – ça m’a rappelé mes casses-croûtes de la coopé – et un paquet de cigarettes ; sans doute le tabac est difficile à trouver, car il y en aurait un peu plus que ça. Avant-hier, à 8 heures du soir, il s’est produit un fait anormal, des soldats sont venus chercher trois de nos camarades : Pitard, Hadjje, Rolnikas. Un moment après, ils ont emmenés leurs bagages.

Lundi 22 septembre. Tous les bruits alarmant concernant nos camarades sont malheureusement confirmés par les journaux : ils ont été fusillés par représailles pour les faits qui se sont déroulés à Paris.

Dimanche 12 octobre. Décidément, je néglige mon cahier. Pourtant, si je voulais inscrire tous les bobards qui circulent dans le camp, j’aurais de quoi m’occuper, car les « radios » sont déchaînés. Tantôt c’est Radio-Cuisine qui annonce la libération pour le lendemain, mais, tout de suite après, Radio-Abreuvoir, si ce n’est Radio-Barbelés, le dément. Et puis nous apprenons, de source sûre – cette fois, c’est officiel – que c’est pour mardi prochain. Hélas, ce mardi vient et il n’est toujours pas question de partir. Alors les radios se calment un jour ou deux… et reprennent de plus belle. Ma foi, si cela n’influe en rien sur la question de notre retour, ça nous passe toujours le temps. J’ai reçu un colis de ma sœur Mathilde – il y avait du pain, des cigarettes, un paquet de tabac – et un de chez nous avec des légumes, un paquet de tabac ainsi que mon portefeuille qui contenait des photos de mes frères et sœurs ; je suis bien content de les avoir. Hier, j’ai aussi reçu une lettre de Paris, de ma sœur Jeanne. Elle m’annonce un colis ; je l’aurai sans doute demain. Elle me dit avoir reçu un mot du père Pruvot, qui était interné ici et qui, maintenant, est à l’hôpital à Paris. Elle n’a pas pu aller le voir, c’est bien dommage. J’ai laissé la couture tranquille et me suis mis à graver sur lino. J’ai déjà trois sous-main de fait. Maintenant, je vais me lancer dans les cadres ; toute la chambre en fait. Nous tuons le temps comme nous pouvons, surtout qu’il n’y a plus de cours. Je voudrais bien qu’ils reprennent car, juste au moment où je commençais à me débrouiller un peu dans l’italien, ils ont été supprimés. Les “radios” ne fonctionnent plus, tout au moins à notre avantage. Il est arrivé quatre cents nouveaux ces jours-ci et ça continue.

Samedi 25 octobre. Ça ne va pas. Il fait froid, nous n’avons plus grand-chose comme chauffage et nous l’utilisons précieusement pour nous faire à manger. Je suis mal fichu et j’ai reçu une mauvaise nouvelle : mon oncle Baudu est mort. Après toute une vie de travail, il disparaît – comme beaucoup de ses camarades – sans profiter de sa retraite. J’ai aussi des nouvelles de Jeanne qui est rentrée à Clamart. Elle me dit que Jacques à beaucoup grandi ; j’ai bien peur de ne plus le reconnaître quand je rentrerai. L’on vient de m’avertir d’aller aux colis : j’en ai deux qui viennent d’arriver. J’ai pu voir de quand ils étaient partis – car cela n’est pas toujours facile : tous les emballages sont confisqués – ils sont tous les deux du 21. Il y en a un de chez nous et un de Paris. Et il y a quelque chose comme marchandises dans les deux : nous n’aurons pas faim pour un bon moment..

Lundi 26 octobre. Ce n’est plus question d’avoir faim : aujourd’hui, je suis à l’infirmerie où j’ai été transporté samedi soir, et ça ne va pas trop bien. La fièvre, qui était à quarante et un dixième, a bien baissé, mais il y a autre chose : je fais de la dysenterie. Ça c’est bizarre, tout de même. Voilà seize ans que j’ai eu cette maladie ; c’était pendant un congé au Maroc. Depuis, je n’avais jamais rien ressenti. Et pour le palud[isme], à part quelques petits accès que j’ai eu une fois mon service militaire fini – et souvent après un excès de boisson, ce qui n’est pourtant pas le cas ici – il y a bien six ans que je n’avais pas eu de fièvre et je ne pensais plus à tout cela.

Mardi 27 octobre. Plus de fièvre du tout. Au contraire, j’ai à peine 36. Mais c’est le ventre qui ne va pas du tout : je ne fais qu’aller à la selle nuit et jour, et chaque fois c’est des coliques pour ne faire qu’un peu de glaires sanglantes. Seulement, je ne me frappe pas trop ; je suis déjà passé par là et je sais que ça ne durera pas longtemps. À la fin de la semaine, ça ira mieux. Si seulement l’on m’envoyait à l’hôpital du Val-de-Grâce, je pourrais avoir les visites de mes sœurs ; mais je n’y compte pas trop.

Samedi 1er novembre. Aujourd’hui, la Toussaint. Claude et ma mère vont sans doute aller au cimetière, sur la tombe de mon père où je les accompagne par la pensée. Je suis toujours couché, bien qu’allant beaucoup mieux, mais le médecin m’a interdit de me lever.

Mercredi 13 novembre. Je suis sorti de l’infirmerie complètement rétabli. Je suis bien content d’être de retour parmi mes copains, quoique je n’ai pas eu à me plaindre de mon séjour là-bas : j’ai été très bien soigné, vu les moyens dont les médecins et infirmiers disposent. Mais ça ne fait rien, je préfère être ici. Surtout pour la nourriture, car, avec les copains, il y a toujours quelque chose pour améliorer l’ordinaire. Ainsi, ce soir, nous avons partagé un bon morceau de lapin que Girard avait reçu. Et puis nous avons partagé la petite bouteille de marc que j’avais reçu le 25, en mangeant un pain d’épices : enfin, l’on a fêté mon retour du mieux que l’on a pu. Voilà bientôt un mois que je n’ai pas de lettre de chez nous. Claude m’a sûrement écrit. Mais, ma foi, ça marche tellement mal ces temps-ci que je ne m’en étonne pas beaucoup. Sûrement que je recevrai plusieurs lettres à la fois.

Samedi 22 novembre. J’ai eu enfin des nouvelles : une lettre de Paris et une de chez nous, ainsi qu’un colis. Cette fois, j’en ai profité, car je ne suis plus malade et j’ai beaucoup d’appétit. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Le temps étant très doux, nous ne touchons pas de chauffage, alors les légumes sont de reste : impossible de ne rien faire cuire. Si cela continue, nous ne voulons pas tarder de demander à ce qu’il fasse froid. Ce soir, j’ai assisté à un match de football. Les joueurs n’étaient pas trop ardents. Il est vrai qu’avec l’alimentation qu’ils ont, ils ne peuvent pas être bien nerveux. Et ce soir, il y a théâtre. J’irai demain. J’y suis allé dimanche dernier : ce n’était pas mal, bien que l’absence de notre regretté camarade Pitard se fasse bien sentir, ainsi que celle de Couhier, qui dirigeait la chorale et qui a été évacué à l’hôpital du Val-de-Grâce. Car depuis mon retour de l’infirmerie nous avons de nouveau déménagé, et nous sommes de nouveau au bâtiment A6. Ça va mieux que dans l’autre moitié du camp : il y a bien plus d’espace et les cours et conférences ont repris. Je continue à suivre ceux d’italien et je vais aller aussi à ceux de français. J’en ai bien besoin et cela ne pourra toujours pas me nuire.

Jeudi 4 décembre. Sainte Barbe, fête des mineurs. Si je l’ai fêté, j’ai bien fait : ce n’est pas cette année que j’en ferai autant. Et, sans doute, mes copains de travail ne la font pas trop non plus, car peut-être n’ont-ils pas eu repos. Enfin, quoi qu’il en soit, ils sont toujours mieux qu’ici. Il ne fait pas chaud et nous ne touchons pas grand-chose comme chauffage. À peu près trois kilos de charbon et un petit morceau de bois tous les deux jours : à peine de quoi faire cuire nos légumes. Nous sommes vingt-trois dans la chambre, et chacun voudrait bien avoir le feu pour faire sa soupe et, ma foi, bien souvent éclatent des disputes à ce sujet. Pour me réchauffer, je fais plusieurs fois par jour le tour du camp. Et, à chaque extrémité, toujours ces maudits fils de fer barbelés ; des pancartes, de loin en loin, interdisant sous peine de recevoir un coup de feu de s’en approcher. Ce n’est pas intéressant. J’ai l’impression que j’étouffe comme si j’étais dans une cellule. Vivement que je franchisse la porte, que je respire tout mon saoûl. Hier, j’ai reçu un colis. Il y avait deux pains, un petit saucisson, confiture, chocolat, Kub et tabac. Je n’ai pu voir d’où il venait, car ils ne nous laissent pas les emballages, ni les cartons. Mais je me doute qu’il vient de mes sœurs de Paris : ce ne sont (qu’)eux qui peuvent me mettre du pain. Elles doivent être bien embêtées aussi pour faire ces colis. Ce n’est sûrement pas facile de trouver quoi mettre dedans et tout doit être horriblement cher. Aussi, je voudrais bien que tout cela soit fini.

Mardi 9 décembre. J’ai bien peur que de tristes choses se produisent ces jours-ci, car, hier, les Allemands sont venus chercher dix de nos camarades et les ont emmenés à peu près dans les mêmes conditions qu’ils ont emmenés Pitard, Hadjje et Rolnikas. Ce soir, ils sont toujours au camp, isolés dans un bâtiment non occupé. Cela doit être terrible pour eux qui n’ignorent pas qu’il s’est passé de tragiques événements ces jours-ci à Paris et que les Allemand sont décidés à prendre de graves sanctions à l’expiration du délais qu’il ont accordé, lequel fini demain soir. Aussi doivent-ils s’attendre à chaque instant à ce que l’on vienne les chercher. Ils sont dans les mêmes conditions qu’un condamné à mort ; même bien plus terribles, car lui sait qu’il lui faut expier un crime, tandis qu’eux s’attendent à payer de leur vie tout en étant innocents. Parmi ces camarades, il y a mon copain Damichel, de Chalon-sur-Saône. Je ne le connais que depuis que nous sommes ici, mais, vite, il a été apprécié à sa juste valeur : c’est un homme instruit, doué d’une intelligence remarquable et, avec cela, un caractère doux, toujours calme. Enfin, tous nous espérons que l’affreuse chose à laquelle nous pensons sans cesse ne se produira pas et que nous aurons encore le bonheur de revoir nos camarades sains et saufs. J’ai reçu une lettre de ma sœur Jeanne, ainsi qu’un colis et une lettre de mon frère Claude.

Jeudi 15 janvier 1942. Toujours pas de nouvelles de Jean Damichel. Mais, hélas, il n’y a plus d’espoir, car nous avons appris que quatre camarades emmenés en même temps que lui avaient malheureusement payé de leur vie. Les fêtes de Noël et Jour de l’An sont passées. À cette occasion, nous avons organisé une exposition qui a eu beaucoup de succès, car elle fut très bien réussie. Cette exposition, qui revêtait surtout un caractère régional, fut groupée en six régions différentes comprenant chacune un stand. Et, en grande partie, les internés contribuèrent suivant leurs moyens à la bonne marche de cette manifestation collective. Gravures, sculptures, dessins effectués au camp représentaient les produits, ressources et coutumes de chaque région. Il y avait aussi un grand nombre d’objets, tous plus beaux les uns que les autres : ici, un petit vélo, merveille de précision, fabriqué avec des boîtes de conserve ; là, une petite charrette anglaise, si bien proportionnée, si bien finie, où pas un écrou ne manque ; plus loin de superbes bagues, fabriqués avec des pièces de monnaie à l’aide d’un morceau de fer et d’une méchante lime. D’un grosse pierre est sortie cette ravissante coupe à fruits. Et combien a-t-il fallu de travail et de patience pour faire cette chaîne qui a été taillée au couteau dans la masse d’un morceau de bois ? Si je voulais tout décrire, ce cahier ne suffirait pas. Aussi, nous devons particulièrement louer les membres du comité qui ont su si bien organiser cette exposition. Car, si elle fut conçue avec la conviction qu’elle chasserait l’ennui dont bien souvent nous sommes envahi, elle a eu aussi ce mérite d’avoir soulagé bien des malheureux grâce à la recette perçue sur la vente des objets qui furent laissé par de généreux exposants au profit de la caisse de solidarité.

Mardi 20 janvier. Mérot, de Chalon, a bien eu des nouvelles, mais il n’y est toujours pas question de Jean Damichel. Depuis le 9 décembre, j’ai reçu 5 colis et il les faut bien, car, comme étrennes, nous n’avons pas été trop mal servis : au lieu d’un quart, nous n’avons plus qu’un cinquième de boule [de pain], les deux soupes que nous touchions le soir, et qui avaient été ramenées à une, sont tout à fait supprimées. Celle de midi est diminuée de moitié et, bien souvent, ce n’est presque que de l’eau. Heureusement qu’il y a les colis. Et la Croix-Rouge, depuis quelques temps, a changé d’attitude à notre égard : voilà déjà deux fois qu’elle nous fait parvenir du pain ainsi que des légumes secs et des conserves. Je ne sais pas quelle est la cause de ce revirement en notre faveur. Toujours est-il, c’est que nous en profitions, là est le principal.

Dimanche 15 février. Quels mauvais jours nous venons de passer. Il a fait beaucoup froid et nous avons eu peu de chauffage. Impossible de sortir dehors, tant il y avait de verglas. Aussi étions-nous obligés de faire les cent pas dans la chambre pour se réchauffer. Et, avec ça, notre maigre ration diminue. Et défendu de toucher plus de trois colis par mois. Tout cela n’est pas très gai. Mais nous prendrions encore notre mal en patience si nous savions quand tout cela sera fini. Qu’avons-nous à attendre ? À être déportés ou bien être passés par les armes. Avant-hier, trois camarades ont été emmenés, et tout laisse à supposer que les malheureux ont subi le sort de Jean Damichel ; car, à son sujet, il n’y a plus d’espoir. Reçu deux colis : un de M, un du V. Le camp a beaucoup augmenté son effectif. Il est d’abord arrivé un millier de Juifs qui ont été mis à part dans des bâtiments entourés de fils de fer. Une sentinelle est chargée de veiller à ce qu’il n’y ait pas de relations entre nous. Il est aussi arrivé une centaine d’internés venant d’autres camps. Ils sont aussi tenus au secret, nous ne savons pas pourquoi. Tout cela est anormal. Des événements qui ne semblent pas de bon augure se préparent. De quoi s’agit-il ? Nous n’en savons rien. Toutes sortes de suppositions – pour la plupart fantaisistes – circulent dans le camp. Les uns disent que ce rassemblement à Royal-lieu ne s’est fait qu’avec l’intention, qu’auraient les Allemands, d’en faire un centre de triage, de déporter un grand nombre d’internés et de libérer le reste. Mais il circule tellement de “canards”, qui presque tous s’avèrent faux, que je n’y fais plus attention. Et, ma foi, qu’il arrive donc ce qu’il voudra ; il faut être fataliste comme les Marocains et dire : « C’était écrit ».

(fin de la chronique… pourquoi ne l’a-t-il pas continuée ?)

Selon Claudine Cardon-Hamet (Mille otages pour Auschwitz, édition Graphein, Paris 2000, note 5, pages 220 et 221) Claude Chassepot a remis son cahier à un prêtre avant le départ du convoi).

envoi en cours...

envoi en cours...