François Buresi, né le 10 mai 1896 à Petreto-Bicchisano (Corse-du-Sud), domicilié à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), mort à Auschwitz-I le 18 août 1942.

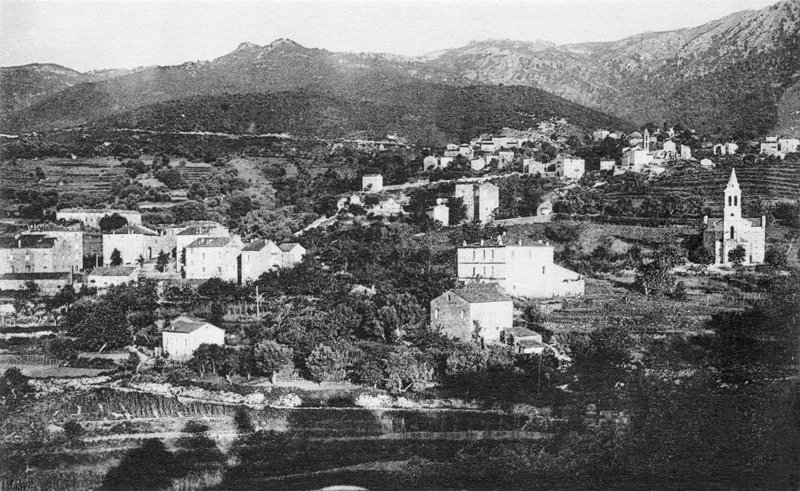

François Buresi naît le 10 mai 1896 à Petreto-Bicchisano (Corse-du-Sud – 2A), chez ses parents, Jacques François Buresi, 26 ans (né le 9 novembre 1869 à Ciamannace), propriétaire, laboureur, et Marie Thérèse Vellutini, 27 ans, son épouse. Les témoins pour l’enregistrement du nouveau-né à l’état civil sont Jean Vellutini, 50 ans, laboureur, et Joseph Vellutini, 30 ans, journalier.

François a plusieurs frères et sœurs, dont Marie Charlotte, née le 28 juin 1894 (qui décèdera à Saint-Ouen), Anne Marie Antoinette, né le 23 mars 1899, Toussaint, né le 1er novembre 1902 (marié à Paris en 1926), Jean, né le 8 juin 1905, mais décédé en 1906, Jean(-Baptiste), né le 1er janvier 1908, Jéromine, née le 12 juillet 1910 au lieu-dit Valle. Selon la mémoire familiale, le père de famille est de conviction socialiste, qu’il s’est formée en autodidacte.

Pendant un temps, François Buresi travaille comme cordonnier. Il s’occupe aussi « à extraire des souches de bruyère ».

De la classe 1916, il est mobilisé dès le 19 avril 1915 au 81e régiment d’infanterie. Le 15 août suivant, il passe au 420e R.I., le 11 septembre 1916 au 66e R.I. et, le 27 septembre suivant au 33e R.I. Un an plus tard, le 22 septembre 1917, il est porté déserteur, puis rayé des contrôles de la désertion quatre jours plus tard. Le 28 février 1918, il est de nouveau porté déserteur, mais rayé des contrôles le 15 mai suivant, s’étant constitué prisonnier à la gendarmerie de Petreto-Bicchisano. Le 12 août, il passe au 73e R.I. par mesure disciplinaire, puis au 89 R.I. le 9 mars 1919. Il est mis en congé illimité de démobilisation le 20 novembre 1919 et se retire à Petreto-Bicchisano, le certificat de bonne conduite lui ayant été refusé. Une enquête ultérieure de gendarmerie dira qu’il est « signalé comme étant de mentalité mauvaise, communiste et révoltée ».

Peu après, à une date restant à préciser, François Buresi quitte la Corse pour le continent et s’installe aux Pavillons-sous-Bois (Seine / Seine-Saint-Denis). Pendant un temps, il héberge son frère, Toussaint, qui entre comme homme d’équipe à l’essai au dépôt de Pantin de la Compagnie des chemins de fer de l’Est en septembre 1921.

Le 1er décembre 1920, l’administration militaire classe François Buresi comme “affecté spécial” dans l’administration des Postes de la Seine en qualité de facteur à Paris ; probablement son cadre d’emploi.

Le 30 juin 1923, à la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine [1] (Seine / Seine-Saint-Denis), François Buresi épouse Marguerite, Louise, Albertine Boulay, née le 11 octobre 1885 à Alençon (Orne).

Le 21 septembre 1924, ils ont une fille, Isabelle, née à Paris 18e.

Le 25 septembre 1923, sa sœur Anne Marie, 23 ans, s’est mariée à Saint-Ouen avec Paul Henry, 31 ans, lui aussi agent des PTT ; ils s’installeront ensuite aux Pavillons-sous-Bois, d’abord en 1929 au 31, allée Maurice, puis, en juillet 1933, dans une petite maison au 23, allée du Chevalier-de-la-Barre.

Au recensement de 1926, une grande partie de la famille est domiciliée au 6, rue Ardouin (à son débouché sur le quai de Seine) à Saint-Ouen : le père, Jacques Buresi, journalier, la mère, Isabelle, une sœur, Charlotte, 30 ans, journalière, Marguerite, épouse de François, François lui-même, Toussaint, 23 ans, employé des chemins de fer, Baptiste, 18 ans, journalier, et Jéromine, 15 ans, alors sans emploi.

En janvier 1928, François, Marguerite et Isabelle habitent toujours à cette adresse. L’année suivante, ils sont domiciliés au 3, rue des Docks.

Le 22 avril 1929, Marguerite Buresi décède prématurément, âgée de 44 ans, à l’hôpital de Port-Royal (Paris 14e). Leur fille Isabelle n’a que 4 ans et demi.

Le 29 avril 1933, à Saint-Ouen, François Buresi épouse Maria Élisabeth Mennel, 37 ans, née le 4 septembre 1895 à Diffembach-les-Hellimer (en Moselle annexée par l’Allemagne, Landkreis de Mörschingen).

En juin de cette année, le couple est domicilié au 70, boulevard Jean-Jaurès, à Saint-Ouen. Comme fonctionnaire des Postes, télégraphes et téléphones (PTT), François est « excellemment noté ».

Mais son caractère impulsif l’amène jusqu’au drame. En mai 1934, il achète le mobilier du gardien du garage-dépôt d’essence de la Coopérative des chauffeurs, à Saint-Denis, un Espagnol qui doit rentrer dans son pays (expulsé ?). Le 7 mai, François Buresi pénètre à plusieurs reprises avec son vendeur dans le dépôt pour déménager les meubles qui s’y trouvent, peut-être dans un logement de fonction. Vers huit heures du soir, ils reviennent pour enlever les derniers objets. Sans chercher à comprendre la situation, le gérant du garage s’interpose alors, et repousse François Buresi : « Tu n’as rien à faire là ! ». Alors qu’il se dirige vers la porte, François Buresi sent qu’il est frappé dans le dos, se retourne et croit voir un objet brillant dans la main du gérant. Lui-même sort alors un pistolet d’ordonnance et fait feu sur celui qu’il estime être un agresseur, le blessant à la poitrine. Le gérant succombe, après avoir reconnu devant témoins avoir cherché la querelle.

À l’instruction, il est question pendant un temps que cet acte de violence ait pu résulter d’un différent politique, suggérant une forme de préméditation.

Le 20 février 1935, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Paris renvoie François Buresi devant la Cour d’assise du département de la Seine. Défendu par Maître Moro-Gaffieri, spécialiste des causes difficiles et par ailleurs député de Corse, l’inculpé comparaît le 18 juillet, et déclare : « Je regrette infiniment d’avoir donné la mort à un homme que je ne connaissais pas, que je n’avais jamais vu. Je me suis senti en danger : je me suis dégagé. À ma place, qu’auriez-vous fait ? ». Le président rétorque : « Je pourrais ne rien vous répondre. Mais, à votre place, je n’aurais porté aucune arme sur moi. » Le tribunal condamne François Buresi à cinq ans de prison pour meurtre, le jury ayant admis des circonstances atténuantes. Le lendemain, l’audience est résumée dans plusieurs journaux : Le Petit Parisien, L’Écho de Paris et L’Humanité.

François Buresi. Croquis d’audience

paru dans Le Petit Parisien

du 19 juillet 1935.

© Site Gallica de la BnF.

Son père, Jacques, décède dans cette période (il n’est plus inscrit sur les listes électorales en 1936).

Le 17 juin 1936, l’armée classe François Buresi comme “exclu métropolitain” dans la réserve, affecté à la 15e section.

Le 3 juin 1937, le Tribunal, civil de la Seine prononce le divorce d’avec sa seconde épouse. Sa fille Isabelle est sans doute prise en charge par la famille paternelle.

Le 8 avril 1939, François Buresi est admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sans interdiction de séjour.

En mai suivant et jusqu’au moment de son arrestation, il est de nouveau domicilié dans sa famille au 6, rue Ardouin à Saint-Ouen.

François Buresi est rappelé à l’activité militaire par le décret de mobilisation générale du 2 septembre 1939, et rejoint cinq jours plus tard le C.M.I. (centre mobilisateur de l’infanterie ?) 156, infanterie légère ; à moins qu’il y ait confusion avec un autre soldat. Mais, le 16 octobre, il rejoint la 15e section d’exclus métropolitains. Le 3 décembre, il arrive au camp de Chibron, terrain militaire près de Signes (Var). Le 16 avril 1940, après la dissolution de cette section, il passe à la 7e compagnie de travailleurs. Le 15 juillet, il est démobilisé et dirigé sur Beausset, commune voisine, puis revient à Saint-Ouen.

Il habite alors avec sa mère, sa sœur Jéromine, 29 ans, qui s’occupe de sa fille, et un frère plus jeune.

Sous l’Occupation, la police française considère François Buresi comme un « anarchiste dangereux ».

Le 4 novembre 1940, il est convoqué dans le bureau du commissaire de la circonscription de Saint-Ouen avec son frère Jean et cinq militant.e.s ex-communistes de la commune pour un recevoir un avertissement : « Je vous ai convoqués pour vous dire, en fonction d’un arrêté préfectoral de telle date, que je vous préviens que, si la propagande communiste continue dans la localité, c’est vous qui serez arrêtés, internés administrativement et portés sur les listes de suspects ». Selon certains témoignages, le commissaire se montre alors particulièrement agressif à l’égard de François Buresi, menaçant « de l’abattre comme un chien » si celui-ci réagit.

Le 27 juin 1941, à 5 h 30, il est appréhendé à son domicile par des inspecteurs et policiers français dans le cadre d’une vague d’arrestations visant des militants ouvriers du département de la Seine (Paris et la “petite couronne” de banlieue). Parmi les personnes arrêtées et d’abord conduites au commissariat de Saint-Ouen, seul François Buresi est dépossédé de sa cravate et de ses lacets et consigné au “violon”. Le préfet de police a signé les arrêtés ordonnant leur internement administratif, en application du décret-loi du 18 novembre 1939 organisant « les mesures à prendre à l’égard des individus dangereux pour la défense nationale ou pour la sécurité publique » en situation d’état de siège, mais les opérations sont menées en concertation avec l’occupant. En effet, depuis le 22 juin, des militants arrêtés dans les mêmes conditions sont conduits à l’hôtel Matignon pour être livrés aux « autorités d’occupation » qui les rassemblent ensuite au Fort de Romainville (HL 122), sur la commune des Lilas (Seine-Saint-Denis) [2], sur le registre d’écrou duquel ils ne sont pas inscrits parce que considérés en transit.

La plupart est transférée – le jour-même ou dans les jours suivants [3] – jusqu’à Compiègne (Oise) dans des trains partant de la gare du Bourget. Ceux arrêtés les 27 juin partent le 30 juin. Tous sont internés au camp allemand de Royallieu, administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager). Immatriculé sous le n° 746, François Buresi y restera un an.

Peu après son arrestation, sa mère tombe malade, « de chagrin », puis décède rapidement (date restant à préciser).

Sa sœur Jéromine peut lui rendre une seule visite au camp.

Entre fin avril et fin juin 1942, François Buresi est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet 1942, François Buresi est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) sous le numéro 45313 (sa photo d’immatriculation a été retrouvée et identifiée [4]).

Auschwitz-I, le 8 juillet 1942.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau,

Oświęcim, Pologne.

Coll. Mémoire Vive. Droits réservés.

Après l’enregistrement, les 1170 arrivants sont entassés dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau où ils sont répartis dans les Blocks 19 et 20. Le 10 juillet, après l’appel général et un bref interrogatoire – au cours duquel François Buresi se déclare typographe (Schriftsetzer) et sans religion (Glaubenslos) -, ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos.

Le 13 juillet – après cinq jours passés par l’ensemble des “45000” à Birkenau – François Buresi est dans la moitié des membres du convoi qui est ramenée au camp principal (Auschwitz-I) après l’appel du soir. Il est assigné au Block 23a.

Le 6 août, il est admis à l’ “hôpital” (Block 20, celui des « contagieux ») d’Auschwitz-I.

François Buresi y meurt le 18 août 1942, d’après les registres du camp. La cause inscrite sur l’acte de décès par l’administration SS est cachexie (épuisement) par entérite (diarrhée…) (Kachexie bei Darmakatarrh). Cependant, ce jour-là, 29 autres “45000” sont portés décédés ; probablement à la suite d’une séance de désinfection à Auschwitz-I (coups, manque de sommeil…).

Surveillé comme ancien membre du Parti communiste, son frère Toussaint est arrêté le 24 septembre 1942 et interné au camp de Pithiviers (Loiret). Libéré le 31 juillet 1943, il peut reprendre son service en gare de Paris-La Villette cinq jours plus tard. Il reprend son activité clandestine au sein des “comités populaires”.

Le 2 mai, puis le 29 juin 1945, leur sœur Jéromina – épouse Evrard, mais en instance de divorce – témoigne dans la procédure d’épuration visant le commissaire de police en poste à Saint-Ouen au moment des arrestations du 27 juin 1941.

Le 26 décembre 1946, à la mairie de Saint-Ouen, Isabelle Buresi, sa fille, se marie avec Joseph Thomas, avec qui elle semble être déjà en couple.

Le 24 juin 1947, l’officier de l’état civil alors en fonction au ministère des anciens combattants et victimes de guerre (ACVG) dresse l’acte de décès officiel de François Buresi « sur la base des éléments d’information figurant au dossier du de cujus, qui nous a été présenté ce même jour » (probablement certaines copies d’archives rapatriées d’Auschwitz) et en fixant la date officielle au 17 août 1942 ; avec un jour de décalage (?).

Le 9 février 1962, Isabelle Thomas, sa fille, complète et signe un formulaire du ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre pour demander l’attribution du titre de Déporté politique à son père à titre posthume.

Le 19 février 1962, Camille Nivault, rescapé de Saint-Ouen, rédige et signe une attestation certifiant que « pendant toute sa détention, François Buresi a eu une conduite digne d’un bon patriote ».

Le 7 février 1964, le ministère décide de l’attribution du titre de Déporté politique et envoie à Isabelle Thomas la carte de DP n° 1175.17544.

La mention “Mort en déportation” est apposée sur l’acte de décès de François Buresi (J.O. du 3-11-1987).

À Saint-Ouen, son nom est inscrit sur la stèle érigée en « Hommage aux résistants, femmes, hommes, déportés à Auschwitz-Birkenau ».

-

Le monument dédié aux dix-sept “45000” de Saint-Ouen et à Marie-Jeanne Bauer, “31000”, inauguré le 24 avril 2005

dans le square des 45000 et des 31000. © Mémoire Vive.Notes :

[1] Seine : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, Saint-Ouen fait partie du département de la Seine, qui inclut Paris et de nombreuses villes de la “petite couronne” (transfert administratif effectif en janvier 1968).

[2] L’ “Aktion Theoderich” : L’attaque de l’Union soviétique, le 22 juin 1941, se fait au nom de la lutte contre le “judéo-bolchevisme”. Dès mai 1941, une directive du Haut-commandement de la Wehrmacht pour la “conduite des troupes” sur le front de l’Est définit le bolchevisme comme « l’ennemi mortel de la nation national-socialiste allemande. C’est contre cette idéologie destructrice et contre ses adeptes que l’Allemagne engage la guerre. Ce combat exige des mesures énergiques et impitoyables contre les agitateurs bolcheviks, les francs-tireurs, les saboteurs et les Juifs, et l’élimination allemande de toute résistance active ou passive. » Hitler est résolu à écraser par la terreur – à l’Ouest comme à l’Est – toute opposition qui viendrait entraver son effort de guerre.

Le jour même de l’attaque contre l’Union soviétique, des mesures préventives sont prises dans les pays occupés contre les militants communistes – perquisitions à leur domicile et arrestations – et des ordres sont donnés pour punir avec la plus extrême sévérité toute manifestation d’hostilité à la puissance occupante. En France, dans la zone occupée, au cours d’une opération désignée sous le nom de code d’Aktion Theoderich, plus de mille communistes sont arrêtés par les forces allemandes et la police française. D’abord placés dans des lieux d’incarcération contrôlés par le régime de Vichy, ils sont envoyés, à partir du 27 juin 1941, au camp allemand de Royallieu à Compiègne, créé à cette occasion pour la détention des « ennemis actifs du Reich » sous l’administration de la Wehrmacht.

Au total, 1300 hommes y seront internés à la suite de cette action. 131 d’entre eux, arrêtés entre le 21 et le 30 juin, font partie de ceux qui seront déportés dans le convoi du 6 juillet 1942.

[3] Une autre arrestation du 27 juin 1942 – Henri Rollin : « …, vers 6 heures de matin, ma femme et moi nous sommes réveillés par un coup de sonnette. Trois inspecteurs de la police française viennent nous arrêter ; perquisition rapide sans résultat (nous avions la veille au soir distribué les derniers tracts que nous avions). Nous arrivons à l’hôtel Matignon où nous trouvons de nombreux cars et camions, résultat d’une rafle dans toute la région parisienne. Nous sommes remis par la police française aux autorités allemandes. Au moment de ma remise aux Allemands, j’ai aperçu qu’on leur donnait une petite fiche portant mon nom et la mention « communiste », soulignée à l’encre rouge. Nous subissons un court interrogatoire d’identité… Attente… Vers la fin de l’après-midi, départ en car. Arrivée au fort Romainville, fouille, identité. Départ de Romainville le 1er juillet, au matin, par train spécial et bondé au Bourget, arrivée l’après-midi à Compiègne. Le lendemain, même cérémonie, refouille et identité, ensuite la vie de camp… »

[4] Sa photographie d’immatriculation à Auschwitz a été reconnue par des rescapés lors de la séance d’identification organisée à l’Amicale d’Auschwitz le 10 avril 1948 (bulletin Après Auschwitz, n° 21 de mai-juin 1948).

Sources :

V Son nom (son prénom orthographié « Franz ») et son matricule figurent sur la Liste officielle n° 3 des décédés des camps de concentration d’après les archives de Pologne, éditée le 26 septembre 1946 par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, page 60.

V Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, Éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 148, 386 et 397.

V Mairie de Petreto-Bicchisano, registres d’état civil, recherches de Paul Filippi préalables à la réalisation son film documentaire Ce qu’il en restera, diffusé le 25 mars 2016 dans l’émission Ghjenti sur France 3 Corse ViaStella.

V Archives départementales de Corse-du-Sud, site internet du conseil général, archives en ligne : registres du recrutement militaire, classe 1916, matricule n° 402 (recherche directe par patronyme « B », Buresi = 96 résultats, n° 29 ; son père, n° 35, classe 1889, matr. 1721).

V Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “Occupation allemande”, liste des internés communistes (BA 2397) ; dossier d’épuration de Marcel Dufailly, commissaire de police de la circonscription de Saint-Ouen (K B 48).

V Archives de Paris, registre de la Cour d’assises (recherches de Paul Filippi).

V Gallica, site internet de la Bibliothèque Nationale, journaux et périodiques (recherches de Paul Filippi).

V Gérard Bouaziz, La France torturée, collection L’enfer nazi, édité par la FNDIRP, avril 1979, page 262 (sur les arrestations du 27 juin 1941).

V Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 2, page 150 (22295/1942).

V Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne, Bureau d’information sur les anciens prisonniers (Biuro Informacji o Byłych Więźniach) ; relevé dans les archives (01-2009).

V Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), ministère de la Défense, DMPA, Caen : dossier de Buresi François (21 P XXX), recherches de Ginette Petiot (message 05-2016).

V Messages de Véronique Henry Kagan, petite-fille d’Anne Marie Buresi, sœur de François (12-2019).

V Véronique Henry Kagan, Les Gênants, récit, L’Ire de l’Ours éditions, 63120 Courpière, mai 2023.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 2-06-2023)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.