Francis, Georges, Peyronin naît le 21 novembre 1907 au 16 rue Liancourt à Paris 14e, fils de Joseph Francis Peyronin, 21 ans, chaudronnier, et d’Eugénie Maréchal, 20 ans, raffineuse, son épouse, domiciliés au 72 rue de Patay (Paris 13e). Parmi les quatre témoins pour la déclaration du nouveau-né à l’état civil… trois sages femmes.

Du 8 octobre 1908 au 25 septembre 1910, son père effectue son service militaire au 102e régiment d’infanterie. Le 3 août 1914, il est rappelé à l’activité militaire par le décret de mobilisation générale, passant au 355e R.I. Le 20 septembre suivant, il est “porté disparu” sur le plateau de Nouvron (Aisne). Déclaré tué à l’ennemi, il est inhumé le 23 octobre sur le plateau de Berny ou Berry. Les combats du 17 au 20 septembre ont occasionné 75 tués connus, 484 blessé et 231 disparus, dont au moins une soixantaine de prisonniers des 17e et 19e compagnies). Le 19 mars 1916, un « secours de 150 » (?] est accordé à sa veuve.

Le 16 juin 1920, Francis Peyronin est adopté par la Nation en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal civil de la Seine.

Il commence à travailler comme confiseur.

Le conseil de révision le classe dans la 5e partie de la liste de recrutement de l’année 1927 pour « faiblesse ». Incorporé à compter du 10 mai 1928, il « arrive au corps » le 22 mai. Mais, le 15 juin suivant, la commission de réforme du 30e corps d’armée le réforme définitivement pour « Néphrectomie droite (suite de traumatisme), crises convulsives d’ordre névropathique … ». Il est renvoyé dans ses foyers deux jours plus tard.

Le 1er mars 1930 à Ivry-sur-Seine [1] (Seine / Val-de-Marne – 94), Francis Peyronin épouse Marcelle Émilienne Diot, née le 7 avril 1914. Ils ont trois enfants : Georges né le 24 février 1930, Raymonde, née le 2 juillet 1932, et Francis, né le 14 août 1934.

Domicilié un temps au 11, rue du Bocage à Ivry, il déclare habiter au 59, rue de Paris en 1932. Il est alors cocher-livreur.

Il demeure au 63, rue de Paris au moment de son arrestation.

Par arrêté municipal du 22 novembre 1935, François Peyronin est embauché comme monteur de marché temporaire à la ville d’Ivry. Par arrêté municipal du 1er mars 1939, il devient charretier.

Le 8 janvier 1940, dans la période de mobilisation générale, la 3e commission de réforme de la Seine le maintien réformé définitivement n° 2 pour le même motif qu’en 1928.

François Peyronin est arrêté par la police française une première fois en 1939, puis une deuxième fois le 12 février 1940, pour « apposition de tracts » (inculpé d’infraction au décret du 29-07-1939). Il est aussitôt révoqué de ses fonctions par la Délégation spéciale désignée à place de la municipalité élue : « considérant que Mr Peyronin a fait l’objet d’un mandat d’arrêt, qu’il y a lieu, en conséquence, de le suspendre de ses fonctions de charretier… ».

Le 14 février, la 4e [?] chambre du Tribunal correctionnel de la Seine le condamne à deux ans de prison, 1000 francs d’amende et cinq ans d’IDC (interdiction des droits civiques ?) et il est écroué à l’établissement pénitentiaire de Fresnes (94). Le 11 avril, la Cour d’appel de Paris confirme cette condamnation. Dès le lendemain, il se pourvoit en cassation. Il est libéré de Fresnes le 26 juin 1940 par les « autorités allemandes ».

Sous l’occupation, François Peyronin est considéré par les Renseignements Généraux comme un « meneur particulièrement actif ».

Le 1er mai 1941, il est signalé comme ayant tenté d’organiser un arrêt de travail sur le chantier du fort d’Ivry pour protester contre la non récupération d’heures travaillées.

Le 26 juin, François Peyronin est appréhendé (probablement à son domicile) dans le cadre d’une vague d’arrestations visant 92 militants ouvriers de Paris et de la “petite couronne”. Le préfet de police a signé les arrêtés ordonnant leur internement administratif, mais les opérations sont menées en concertation avec l’occupant. En effet, pendant quelques jours, les hommes arrêtés dans ces conditions sont conduits à l’hôtel Matignon, puis aussitôt livrés aux « autorités d’occupation » qui les rassemblent au Fort de Romainville (HL 122), sur la commune des Lilas (Seine / Seine-Saint-Denis). Considérés comme étant en transit, ils ne sont pas enregistrés sur les registres du camp.

Dans les jours qui suivent (le 27 juin, le 1er juillet…) ils sont conduits à la gare du Bourget où des trains les transportent à Compiègne (Oise) [2]. François Peyronin a probablement suivi le parcours de ces hommes finalement internés au camp allemand de Royallieu, administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager) [3].

Le camp militaire de Royallieu en 1956.

Au premier plan, en partant de la droite, les huit bâtiments du secteur A : le « camp des communistes ».

En arrière-plan, la ville de Compiègne. Carte postale, coll. Mémoire Vive.

Le 10 février 1942, il y est retrouvé par Pierre Rigaud, d’Ivry-sur-Seine, qui vient d’être transféré depuis le camp français de Choiseul à Châteaubriant (Loire-Inférieure / Loire-Atlantique).

Le vendredi 6 mars, Pierre Rigaud écrit dans son journal personnel : « De nouvelles arrivées d’internés sont signalées. Le bâtiment A8 se complète. Je rends visite avec Peyronin à nos amis Boyer, Vanzuppe, Le Bigot, Perrotet, Paupy, Graindorge, arrivés hier de Gaillon. On parle de ce qu’était le régime à Gaillon, de ceux qui y sont restés : Sémard, Houet, etc. Le changement de vie pour nos camarades est encore plus considérable que pour nous. Plusieurs chambres d’“anciens” invitent les nouveaux arrivants à un repas. Nous devons en avoir deux de la Marne. Le problème de l’installation de nos camarades est difficile à résoudre. Rien dans leurs chambres nues, délabrées, sales. On a bien du mal à leur procurer lits et couvertures. On leur promets des planches pour leurs paquetages. Quand les auront-ils ? » Il note qu’un colis est arrivé pour lui et qu’il pourra aller le chercher à la distribution du jour suivant…

Le soir même, Pierre Rigaud, Corentin Cariou et Léopold Réchossière apprennent qu’ils doivent être fusillés le lendemain. Ils sont enfermés pour la nuit dans des cellules séparées de la prison interne du camp.

Le lendemain matin 7 mars, ils sont transportés jusqu’à la Butte-aux-Zouaves à Moulin-sous-Touvent, dans la forêt de Carlepont (à une trentaine de km du camp) et fusillés comme otages en représailles de l’attentat du 1er mars contre une sentinelle allemand rue de Tanger à Paris 19e.

Entre fin avril et fin juin 1942, François Peyronin est sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée (suivant un ordre de Hitler) en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée d’occupation.

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits à pied sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet, François Peyronin est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) ; peut-être sous le numéro 45977, selon les listes reconstituées (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).

Après les premières procédures (tonte, désinfection, attribution d’un uniforme rayé et photographie anthropométrique), les 1170 arrivants sont entassés pour la plupart dans deux pièces nues du Block 13 où ils passent la nuit.

Le lendemain, vers 7 heures, tous sont conduits à pied au camp annexe de Birkenau ; alors choisi pour mettre en œuvre la « solution finale » – le génocide des Juifs européens -, ce site en construction présente un contexte plus meurtrier pour tous les concentrationnaires. À leur arrivée, les “45000” sont répartis dans les Blocks 19 et 20 du secteur B-Ib (le premier créé).

Le 10 juillet, après l’appel général, ils subissent un bref interrogatoire d’identité qui parachève leur enregistrement et au cours duquel ils déclarent une profession (celle qu’ils exerçaient en dernier lieu ou une autre, supposée être plus “protectrice” dans le contexte du camp). Puis ils sont envoyés au travail dans différents Kommandos. L’ensemble des “45000” passent ainsi cinq jours à Birkenau.

Le 13 juillet, après l’appel du soir, une moitié des déportés du convoi est ramenée au camp principal (Auschwitz-I), auprès duquel fonctionnent des ateliers où sont affectés des ouvriers ayant des qualifications utiles au camp. Aucun document ni témoignage ne permet actuellement de préciser dans lequel des deux sous-camps du complexe concentrationnaire a alors été affecté François Peyronin.

Il meurt à Auschwitz le 18 septembre 1942, selon l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher) [4], alors qu’a lieu une grande sélection des “inaptes au travail” à l’intérieur du camp au cours de laquelle 146 des “45000” sont inscrits sur le registre des décès en deux jours (probablement gazés [5]). (aucun des quatorze “45000” ivryens n’est revenu)

La mention “Mort en déportation” est apposée sur les actes de décès (J.O. du 14-12-1997).

Une plaque à son nom a été apposée sur son lieu de domicile ; la rue du Bocage ayant été dénommée rue René Robin (matricule n° 46064 à Auschwitz) le 27 juillet 1945 par le conseil municipal d’Ivry-sur-Seine. En 2025, la façade d’immeuble du n° 11 apparaît rénovée : aucune plaque n’est visible…

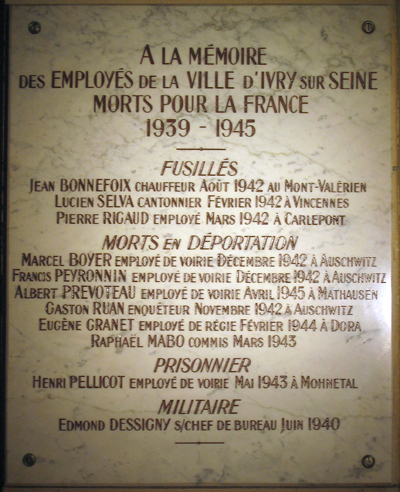

Son nom est également inscrit, parmi les déportés, sur la plaque dédiée « À la mémoire des employés de la ville d’Ivry-sur-Seine morts pour la France, 1939-1945 », apposée sur un pilier du hall de la mairie.

Sources :

![]() Archives municipales d’Ivry-sur-Seine, dossier individuel rassemblé par Michèle Rault, conservatrice, à partir de différentes sources.

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine, dossier individuel rassemblé par Michèle Rault, conservatrice, à partir de différentes sources.

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, Éditions Autrement, collection Mémoires, 2005, pages 73, 150 et 153, 388 et 416.

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, Éditions Autrement, collection Mémoires, 2005, pages 73, 150 et 153, 388 et 416.

![]() Sachso, Amicale d’Orianenburg-Sachsenhausen, Au cœur du système concentrationnaire nazi,Collection Terre Humaine, Minuit/Plon, réédition Pocket, mai 2005, page 36 (sur les arrestations du 26 juin 1941).

Sachso, Amicale d’Orianenburg-Sachsenhausen, Au cœur du système concentrationnaire nazi,Collection Terre Humaine, Minuit/Plon, réédition Pocket, mai 2005, page 36 (sur les arrestations du 26 juin 1941).

![]() Gérard Bouaziz, La France torturée, collection L’enfer nazi, édité par la FNDIRP, avril 1979, page 262 (sur les arrestations du 27 juin 1941).

Gérard Bouaziz, La France torturée, collection L’enfer nazi, édité par la FNDIRP, avril 1979, page 262 (sur les arrestations du 27 juin 1941).

![]() Pierre Rigaud, Journal d’un otage français, 1941-1942, édité par Louis Poulhès, éditions Atlande, Neuilly, janvier 2025, page 361.

Pierre Rigaud, Journal d’un otage français, 1941-1942, édité par Louis Poulhès, éditions Atlande, Neuilly, janvier 2025, page 361.

![]() Musée de la Résistance nationale (MRN) Champigny-sur-Marne (94) : carton “Association nationale des familles de fusillés et massacrés”, fichier des familles (4009) ; fiche de police de Francis Peyronin au commissariat d’Ivry-sur-Seine.

Musée de la Résistance nationale (MRN) Champigny-sur-Marne (94) : carton “Association nationale des familles de fusillés et massacrés”, fichier des familles (4009) ; fiche de police de Francis Peyronin au commissariat d’Ivry-sur-Seine.

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande”, liste des internés communistes (BA 2397), chemise “liste des personnes se livrant à une activité de propagande” (BA 2447).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles, le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : cartons “occupation allemande”, liste des internés communistes (BA 2397), chemise “liste des personnes se livrant à une activité de propagande” (BA 2447).

![]() Archives Départementales du Val-de-Marne : prison de Fresnes, dossiers individuels des détenus (2Y5 753) : libérés par l’autorité allemande en juin 1940 (mandat de dépôt-ordre d’écrou).

Archives Départementales du Val-de-Marne : prison de Fresnes, dossiers individuels des détenus (2Y5 753) : libérés par l’autorité allemande en juin 1940 (mandat de dépôt-ordre d’écrou).

![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 923 (31666/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 923 (31666/1942).

![]() Association Mémoire et création numérique, site Les plaques commémoratives, sources de mémoire.

Association Mémoire et création numérique, site Les plaques commémoratives, sources de mémoire.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 1-04-2025)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes)qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.

[1] Ivry-sur-Seine : jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, cette commune fait partie du département de la Seine, qui inclut Paris et de nombreuses villes de la “petite couronne”, dont la “ceinture rouge” des municipalités dirigées par des maires communistes (transfert administratif effectif en janvier 1968).

[2] Arrestations de la fin juin 1941 dans le département de la Seine, trois témoignages :

Jean Lyraud (déporté au KL Sachsenhausen le 24 janvier 1943). Le 26 juin, à 5 heures du matin, il est réveillé par des policiers français : « Veuillez nous suivre au poste avec une couverture et deux jours de vivres. » Un autobus le prend bientôt avec trois autres personnes arrêtées. Le véhicule fait le tour des commissariats de Montreuil et du XIe arrondissement. Un crochet à l’hôtel Matignon, qui abrite alors la police de Pétain, puis c’est le transport jusqu’aux portes du Fort de Romainville où les prisonniers sont remis aux autorités allemandes. Avec ses compagnons, jean Lyraud passe la nuit dans les casemates transformées en cachots. « Le lendemain 27 juin dans l’après-midi, nous embarquons en gare du Bourget dans des wagons spéciaux pour Compiègne. Nos gardes ont le revolver au poing et le fusil chargé, prêts à faire feu. Dans la soirée nous arrivons au camp. Quelques jours après, d’autres contingents de la région parisienne nous rejoignent. »

Henri Pasdeloup (déporté à Sachsenhausen le 24 janvier 1943), cheminot de Saint-Mihiel (Meuse), est arrêté le 23 juin 1941 par la Gestapo qui le conduit à la prison de la ville. Le 27 juin, avec d’autres détenus emmenés à bord de deux cars Citroën, il arrive devant le camp de Royallieu vers 16 h 30 : « À l’arrivée face au camp, nos gardiens nous font descendre. Alignement sur la route, comptages et recomptages. En rangs par trois nous passons les barbelés… À 19 heures, environ 400 prisonniers en provenance de la région parisienne entrent en chantant L’Internationale… Le lendemain 28 juin, réveil à 7 heures : contrôle d’identité, toise, matricule. J’ai le numéro 556. Pour notre groupe de la Meuse, cela va de 542 à 564. Ceux de la région parisienne, bien qu’arrivés après nous, sont immatriculés avant… »

Henri Rollin : « Le 27 juin 1941, vers 6 heures de matin, ma femme et moi nous sommes réveillés par un coup de sonnette. Trois inspecteurs de la police française viennent nous arrêter ; perquisition rapide sans résultat (nous avions la veille au soir distribué les derniers tracts que nous avions). Nous arrivons à l’hôtel Matignon où nous trouvons de nombreux cars et camions, résultat d’une rafle dans toute la région parisienne. Nous sommes remis par la police française aux autorités allemandes. Au moment de ma remise aux Allemands, j’ai aperçu qu’on leur donnait une petite fiche portant mon nom et la mention « communiste », soulignée à l’encre rouge. Nous subissons un court interrogatoire d’identité… Attente… Vers la fin de l’après-midi, départ en car. Arrivée au fort Romainville, fouille, identité. Départ de Romainville le 1er juillet, au matin, par train spécial et bondé au Bourget, arrivée l’après-midi à Compiègne. Le lendemain, même cérémonie, refouille et identité, ensuite la vie de camp… »

[3] L’ “ Aktion Theoderich ” : L’attaque de l’Union soviétique, le 22 juin 1941, se fait au nom de la lutte contre le “judéo-bolchevisme”. Dès mai 1941, une directive du Haut-commandement de la Wehrmacht pour la “conduite des troupes” sur le front de l’Est définit le bolchevisme comme « l’ennemi mortel de la nation national-socialiste allemande. C’est contre cette idéologie destructrice et contre ses adeptes que l’Allemagne engage la guerre. Ce combat exige des mesures énergiques et impitoyables contre les agitateurs bolcheviks, les francs-tireurs, les saboteurs et les Juifs, et l’élimination allemande de toute résistance active ou passive. » Hitler est résolu à écraser par la terreur – à l’Ouest comme à l’Est – toute opposition qui viendrait entraver son effort de guerre. Le jour même de l’attaque contre l’Union soviétique, des mesures préventives sont prises dans les pays occupés contre les militants communistes – perquisitions à leur domicile et arrestations – et des ordres sont donnés pour punir avec la plus extrême sévérité toute manifestation d’hostilité à la puissance occupante.

En France, dans la zone occupée, au cours d’une opération désignée sous le nom de code d’Aktion Theoderich, plus de mille communistes sont arrêtés par les forces allemandes et la police française. D’abord placés dans des lieux d’incarcération contrôlés par le régime de Vichy, ils sont envoyés, à partir du 27 juin 1941, au camp allemand de Royallieu à Compiègne, créé à cette occasion pour la détention des « ennemis actifs du Reich » sous l’administration de la Wehrmacht.

Au total, 1300 hommes y seront internés à la suite de cette action. Fin août, 200 d’entre eux font déjà partie de ceux qui seront déportés dans le convoi du 6 juillet 1942.

[4] Différence de date de décès avec celle inscrite au Journal Officiel : Dans les années qui ont suivi la guerre, devant l’impossibilité d’obtenir des dates précises de décès des déportés, mais soucieux d’établir les documents administratifs nécessaires pour le versement des pensions aux familles, les services français d’état civil – s’appuyant sur le ministère des Anciens combattants qui avait collecté le témoignage approximatif des rescapés – ont très souvent fixé des dates fictives : le 1er, le 15, le 30, le 31 du mois, voire le jour (et le lieu !) du départ.

Concernant Francis Peyronin, c’est le 31 décembre 1942 qui a été retenu pour certifier son décès (24-9-1946). Leur inscription sur les registres d’état civil rendant ces dates officielles, certaines ont quelquefois été gravées sur les monuments aux morts.

[5] Les chambres à gaz du centre de mise à mort situé à Birkenau fonctionnent principalement pour l’extermination des Juifs dans le cadre de la “Solution finale”, mais, jusqu’en mai 1943, elles servent également à éliminer des détenus, juifs ou non, considérés comme “inaptes au travail” (opération commencée en avril 1941, dans d’autres camps, sous le nom de code 14 f 13). Les détenus d’Auschwitz-I sélectionnés pour la chambre à gaz sont amenés en camions à Birkenau. Quelquefois, ils attendent la mort au Block 7 de ce camp.