Jean, dit “Robert” (son deuxième prénom), Philippot naît le 14 mars 1889 à Castets [1] (Gironde), sur la Garonne à l’est de Langon, fils de François Philippot, marin, et de Marie Barrau (mariés le 11 mai 1883).

Pendant un temps, Robert Philippot travaille comme garçon de café.

Le 30 mars 1908, il s’engage volontairement pour trois ans comme soldat de 2e classe au 9e régiment d’infanterie, 26e bataillon du génie, en garnison à Marmande (Lot-et-Garonne – 47). Le 28 septembre, il est nommé soldat-musicien. Le 4 août 1909, il se rengage pour deux ans comme 2e sapeur-télégraphiste au 26e bataillon du Génie et arrive au corps le 22 août. Le jour même, il embarque à Port-Vendre pour débarquer à Alger le lendemain. Il revient en métropole du 14 juillet au 27 septembre 1910. Le 2 mars 1911, il est rapatrié d’Algérie. Le 12 juin suivant, il est affecté au 24e bataillon de sapeurs, au Mont-Valérien, qu’il rejoint deux jours plus tard. Le 1er mars 1913, il passe dans la disponibilité de l’armée active (démobilisé), titulaire d’un certificat de bonne conduite.

Il entre comme facteur dans l’administration des Postes, télégraphes et téléphones (PTT).

Le 16 octobre 1913 à Saint-Laurent (47), il se marie avec Claire Clarius. Ils auront trois enfants.

En novembre 1913, le couple habite Monclar, près de Marmande (47). Fin janvier 1914, il demeure à Feugarolles, commune limitrophe de Saint-Laurent (47).

Rappelé à l’activité militaire par le décret de mobilisation générale du 1er août 1914, Robert Philippot rejoint son unité le 1er septembre. Le 28 juillet 1915, il est nommé caporal par le chef du service télégraphique de première ligne du D.A.L. Le 1er janvier 1917, il est nommé sergent. Du 30 novembre 1918 au 17 mars 1919, il intègre l’Armée d’Orient (participe à la campagne de Salonique). Le 1er juin 1919, il est mis en congé illimité de démobilisation par le dépôt du génie de la 17e région (basé à Toulouse) et se retire à Saint-Laurent, (voie) de Savardac ?) En 1923, il sera élu président de l’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) pour le Lot-et-Garonne.

Robert Philippot est postier ambulant, puis, après sa démobilisation, facteur rural à Saint-Laurent, sur la rive de la Garonne en face de Port-Sainte-Marie, ville à tradition socialiste.

Ses qualités d’orateur dans les réunions publiques inquiètent la préfecture et l’administration qui tentent de l’éloigner d’un département sensible à la propagande communiste.

Admis à l’examen de facteur receveur, il vient d’être affecté au bureau de Feugarolles quand commence « l’affaire Philippot » : accusé d’avoir déclaré dans une réunion publique qu’en « cas de mobilisation, non seulement je ne partirais pas, mais je ferais mon possible pour empêcher les autres de partir », il est traduit devant le conseil de discipline, sa hiérarchie demandant la mise en disponibilité. Contestant le mot à mot de la phrase, Philippot réaffirme sa haine de la guerre en évoquant les cinquante-trois mois passés au front. Le conseil de discipline le sanctionne par un changement de résidence sans diminution de traitement.

Le 16 juillet 1923, il est muté au Havre (Seine-Inférieure / Seine-Maritime). Le Parti communiste et la CGTU lancent une campagne de protestation. Dans un premier temps, Philippot semble accepter son déplacement, car il a deux enfants à charge. En novembre 1923, après avoir quitté le département, il prend un congé illimité et revient à Saint-Laurent où il s’associe à un marchand de porcs.

De novembre 1923 au 28 décembre 1924, Philippot devient secrétaire de la Fédération communiste du Lot-et-Garonne. Il assure le secrétariat du rayon départemental de 1931 à 1934.

En décembre 1934 et par la suite, la famille est domiciliée à Port-Sainte-Marie (47).

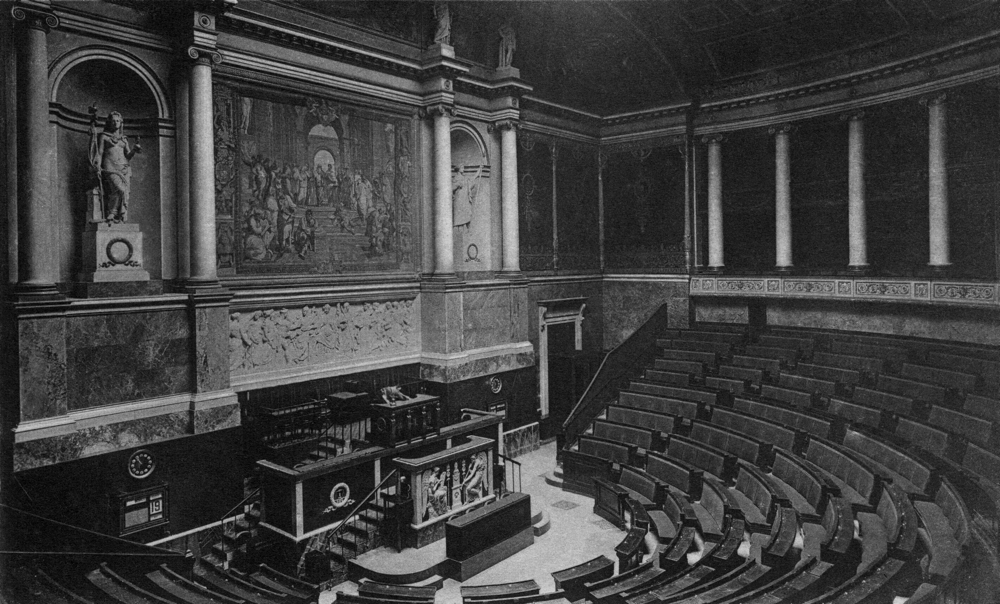

Robert Philippot est candidat à toutes les élections législatives, cantonales et municipales de l’entre-deux-guerres. En octobre 1934, il est élu conseiller général du canton de Port-Sainte-Marie, et conseiller municipal en mai suivant. En 1935, il est désigné comme secrétaire de la Fédération départementale des élus du Front populaire. Lors des élections législatives de mai-juin 1936, il emporte la triangulaire du deuxième tour dans la circonscription d’Agen aux dépens du candidat radical socialiste qui avait obtenu le même nombre de voix au 1er tour. Au Palais-Bourbon, il participe aux commissions des PTT, de la marine marchande et des boissons.

Localement, il est le fondateur du club de basket “l’Émulation sportive” (BCPL actuel) et le créateur de la fête départementale du PCF à Feugarolles, où elle s’est toujours tenue depuis la Libération.

Le 26 septembre 1939, le Gouvernement Daladier dissout par décret le Parti communiste français en raison de son soutien au pacte germano-soviétique du 23 août, de son approbation de l’entrée des troupes soviétiques en Pologne le 17 septembre et enfin de l’adoption le 21 septembre par son Comité central d’une résolution intitulée “Il faut faire la Paix”.

Le 28 septembre, le groupe parlementaire communiste change de nom et de programme pour maintenir son activité à la Chambre des députés, devenant le Groupe ouvrier et paysan français (GOPF).

Le même jour, l’URSS et l’Allemagne signent un traité de frontières et d’amitié organisant le partage de la Pologne, accompagné d’une déclaration dans laquelle les gouvernements soviétique et allemand s’engagent à faire des efforts pour « mettre fin à l’état de guerre qui existe entre l’Allemagne d’une part, la France et l’Angleterre d’autre part ».

Le 1er octobre, sous les signatures d’Arthur Ramette et Florimond Bonte, respectivement président et secrétaire général du groupe, et au nom de ses 43 députés, le GOPF adresse au président de la Chambre des députés, Édouard Herriot, une lettre demandant l’organisation d’une délibération du Parlement sur « les propositions de paix qui vont être faites à la France » grâce « aux initiatives diplomatiques de l’URSS ».

Le 4 octobre, les sessions extraordinaires du Sénat et de la Chambre des députés sont clôturées par décret, ce qui lève automatiquement l’immunité parlementaire protégeant les députés.

Dès le lendemain, 5 octobre, le commissaire du gouvernement du 3e tribunal militaire, ouvre une instruction contre Arthur Ramette et Florimond Bonte, respectivement président et secrétaire général du GOPF, et « tous autres que l’information fera connaître », pour infraction au décret de dissolution des organisations communistes. L’enquête devra notamment répondre à la question : la constitution du Groupe ouvrier et paysan français est-elle une infraction à l’article 1 du décret-loi du 26 septembre 1939 qui proscrit toute activité ayant pour objet de propager les mots d’ordre de la IIIe Internationale ? Le même jour, l’officier juge d’instruction délivre des mandats d’arrêts contre les deux responsables du groupe et convoque comme témoins ses autres membres. À la suite des premières auditions, du refus de plusieurs députés de répondre à ses convocations et enfin de la fuite de Ramette et de Bonte, le magistrat instructeur délivre cinquante nouveaux mandats d’arrêt dans le but d’inculper tous les membres du GOPF.

Le 8 octobre, Robert Philippot est arrêté. Le 11 octobre, cinquante-et-un députés sont inculpés. Mais Philippot est laissé en liberté pour raisons de santé : une paralysie consécutive à une polynévrite qui l’a touché à la mi-mai. Afin de rester à la disposition de la justice militaire, on peut supposer qu’il doive rester à Paris ; si oui, où loge-t-il alors ? Le 20 octobre au matin, il se rend au Palais Bourbon.

Selon Jean Maitron, Robert Philippot démissionne du groupe parlementaire le 16 janvier 1940, date à laquelle il voit pour la dernière fois quelqu’un de sa famille. Le lendemain, il est écroué à la Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e), dans l’attente du procès.

Le 20 janvier, le Sénat et la Chambre des députés votent la loi de déchéance des députés communistes ; la commission parlementaire chargée d’étudier les différents cas date de février 1940 le reniement de Robert Philippot, excluant la prise en compte de celui-ci par la procédure judiciaire (Jean Maitron).

Le 5 février, au terme de son enquête, le juge d’instruction militaire renvoie quarante-quatre députés communistes du GOPF devant le tribunal et prononce un non-lieu pour les sept autres inculpés.

Le procès s’ouvre le 20 mars devant le 3e tribunal militaire permanent de Paris : trente-cinq députés communistes sont présents, neuf sont en fuite. Au cours de leur audition, les détenus déclarent approuver les termes de la lettre adressée au président Herriot, en précisant toutefois, pour la grande majorité d’entre eux, n’en avoir eu connaissance qu’après sa diffusion.

Procès des députés communistes. Une partie des prévenus. Photographie d’audience publiée dans Match le 28 mars 1940. Droits réservés.

Le 3 avril, dernier jour du procès, François Billoux prononce une déclaration politique au nom du groupe parlementaire. Robert Philippot (comme quatre autres ex-députés dont Renaud Jean, l’autre député du Lot-et-Garonne), refuse de s’y associer. Il est néanmoins condamné à 4000 F d’amende, cinq ans de privation de ses droits civiques et politiques, et quatre ans de prison assortis d’un sursis. Malgré cette mesure, il n’est pas libéré : le jour même, le préfet de police de Paris signe l’arrêté ordonnant son internement administratif en application du décret du 18 novembre 1939.

Robert Philippot est alors conduit au camp de Baillet (Seine-et-Oise / Val-d’Oise), au Nord de Paris, ouvert en septembre 1939 dans l’ancien parc de loisirs des métallos CGT, où trois cents hommes sont internés, principalement des élus et des militants communistes.

Le 30 avril 1940, il est parmi les 282 élus et militants communistes venant de la Région parisienne – en particulier de Baillet – qui arrivent au fort de la Pierre Levée à l’Ile d’Yeu (Vendée), escortés par 81 soldats français.

Le 10 mai, les internés de l’île d’Yeu apprennent qu’Hitler passe à l’offensive contre la France. À l’issue d’une réunion secrète des dirigeants syndicaux et des députés, Julien Racamond est chargé de rédiger une lettre au Président du Conseil. Tenus informés, tous les internés communistes approuvent cette initiative. La lettre est signée, en leur nom, par cinq dirigeants syndicaux et six députés dont Robert Philippot, Renaud Jean, Julien Racamond… :

« Les militants soussignés, condamnés à rester au camp de la Pierre Levée du Fort de l’Île de Yeu, tiennent à préciser, dans la présente déclaration, leur position en face des évènements actuels. Ils se refusent tout d’abord à considérer que la mesure administrative prise à leur encontre soit considérée comme étant de nature à les séparer de la communauté française. Ils rappellent qu’ils se sont toujours montrés comme des ennemis résolus de l’hitlérisme, dont ils ont dès le début combattu les projets criminels et les agressions contre les peuples libres. Ils sont plus que jamais convaincus qu’une paix durable ne saurait être établie dans le monde, sans la totale destruction de ce fléau moderne. Ils estiment que cet acte de salubrité internationale nécessite l’union de tous les hommes et de tous les peuples décidés à défendre leur singularité. Au moment où l’intensité de l’agression hitlérienne redouble, où elle étend ses ravages dans les pays voisins de la France et menace notre territoire, ils affirment avec plus de force encore que le peuple des villes et des campagnes, des usines, de l’armée doit être uni devant le péril et le devoir. C’est pourquoi, les soussignés se déclarent prêts à œuvrer partout où il leur sera possible de le faire pour servir cette unité nationale indispensable. »

Le gouvernement restant sourd à cet appel des internés, ces derniers adressent une lettre à Georges Mandel, Ministre de l’Intérieur, le 22 mai, où ils se plaignent de n’avoir pas eu de réponse du Président du Conseil. Le 24 mai, au nom des internés du fort de la Pierre Levée, Julien Racamond et Renaud Jean effectuent une démarche auprès du commandement du fort afin de rappeler la teneur de la lettre qu’ils ont adressée au gouvernement.

Le 10 juin, apprenant l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés de l’Allemagne contre la France, les internés envoient aussitôt, avec les mêmes onze signataires, à l’adresse du Président du Conseil, un télégramme resté sans réponse : « Nous demandons instamment la possibilité immédiate de servir la France suivant âge, capacité physique et professionnelle et de partager travail, responsabilités et danger dans une communauté française unie. »

Les internés sont soumis à des conditions particulièrement inhumaines, un régime de droit commun accentué : des chambres de 12 lits pour 34, pas d’eau, pas de sacs de couchage, mais des paillasses, une seule couverture chacun. Pas de sortie sauf sur les remparts du fort et pas de visites à cause de l’éloignement. Une commission d’hygiène et de sécurité décrit leurs conditions de détention en ces termes : « L’absence d’installations hygiéniques élémentaires, l’insuffisance de la protection sanitaire, la sous-alimentation, l’absence de chauffage, la pollution de l’eau, l’état lamentable des WC, l’absence de désinfection et la présence de rats, ont créé une situation critique extrêmement grave… »

Le député-maire de Nantes, Auguste Pageot, s’émeut de l’état de santé des internés. Il signale en particulier l’état de santé dans lequel se trouve Robert Philippot et demande pour celui-ci un réaménagement de ses conditions d’internement : l’ancien député du Lot-et-Garonne souffre d’une grave maladie incurable et a perdu 12 kilos dans les premières semaines de sa détention. Dans l’enquête alors déclenchée, un rapport médical sommaire conclut que le séjour du dénommé Philippot se déroule à l’île d’Yeu dans des conditions qui semblent favorables !

Après la débâcle, l’île est occupée par l’armée allemande le 4 juillet 1940.

Mais les internés sont particulièrement insoumis : deux évadés le 7 août 1940 (malgré la présence de 156 militaires dont 75 soldats allemands), fraternisation avec leurs gardiens français, projet d’évasion collective pris très au sérieux par le préfet de la Vendée.

Les autorités allemandes et la délégation du pouvoir de Pétain à Paris sont informés de cette situation. Le 14 août 1940, le Feldkommandant et de Brinon, délégué général du gouvernement de Vichy, tiennent une réunion à l’Hôtel Majestic à Paris, qui se conclut par des décisions aussitôt mises en œuvre : le 16 ou le 17 août, la police allemande se rend à l’île d’Yeu pour prendre en charge les internés. En gare de Poitiers, elle prélève sur le groupe quinze députés, conseillers généraux, maires et responsables syndicaux conduits en voitures cellulaires à la Maison d’arrêt de la Santé, à Paris 14e : Robert Philippot, Jules Auffret, Auguste Béchard, Pierre Braud, Félix Brun, Maurice Chevalier, Pierre Dadot, Jean Duclos, Maurice Gardette, Renaud Jean, Arnaud Laurent, Julien Racamond, Henry Raynaud, Daniel Renoult et Auguste Touchard.

En même temps, il est demandé au préfet de la Vendée de prendre des mesures pour transférer les 265 autres internés en zone non occupé afin de les remettre directement entre les mains du gouvernement de Pétain. Ceux-ci sont conduits sous haute surveillance au camp d’internement de Riom-ès-Montagnes (Cantal).

Le 11 octobre, le préfet de police de Paris signe un nouvel arrêté ordonnant l’internement administratif de Robert Philippot. Celui-ci est conduit au “centre de séjour surveillé” (CSS) d’Aincourt (Seine-et-Oise / Val-d’Oise), créé au début du mois d’octobre 1940 dans les bâtiments réquisitionnés d’un sanatorium isolé en forêt afin d’y enfermer des hommes connus de la police pour avoir été militants communistes avant-guerre.

Deux jours plus tard, Robert Philippot écrit au directeur du camp afin que celui-ci transmette aux « autorités compétentes » la demande de son transfert dans un centre de séjour surveillé (CCS) de la zone non occupée assez proche de son domicile ; il sait que les autres anciens internés de l’île de Ré sont alors à Riom. L’ex-député communiste d’Alès, Auguste Béchard, effectue la même démarche en parallèle. Le 7 novembre, les Renseignements généraux rendent leur avis : « La demande [formulée par les deux internés] doit, semble-t-il être rejetée, en raison notamment des nombreuses évasions qui se sont produites dans des centres de séjour surveillé établis en zone libre. »

Le 4 décembre, Robert Philippot fait partie d’un groupe d’une centaine d’internés « choisis parmi les plus dangereux » transférés, par mesure préventive ou disciplinaire (?), à la Maison centrale de Fontevraud-L’Abbaye [2], près de Saumur (Maine-et-Loire) ; leur transport s’effectue en car et sous escorte. Les détenus sont enfermés dans une grande salle commune de la Centrale. Le 20 janvier 1941, sans être informés de leur destination, la même centaine d’internés est conduite à la gare de Saumur où les attentent deux wagons de voyageurs à destination de Paris-Austerlitz. À leur arrivée, ils sont conduits à la gare de l’Est. Ils y rejoignent 69 autres militants communistes en attente de transfert.

Ce nouveau convoi les amène à la gare de Clairvaux (Aube) d’où ils sont conduits – par rotation de vingt détenus dans un unique fourgon cellulaire – à la Maison centrale de Clairvaux. Une fois arrivés, la direction les contraint à échanger leurs vêtements civils contre la tenue carcérale, dont un tour de cou bleu (“cravate”) et un béret. Ceux qui refusent sont enfermés une nuit en cellule (“mitard”), tandis que la plupart sont assignés à des dortoirs. Rejoints par d’autres, ils sont bientôt 300 internés politiques.

Le 28 mars 1941, ayant appris que cinq internés ont été libérés, Robert Philippot écrit de nouveau au préfet de police pour solliciter sa libération, arguant qu’une enquête montrerait qu’il a été dans l’impossibilité d’avoir une quelconque activité publique depuis la survenue de sa maladie en mai 1939. Afin d’appuyer cette demande, il n’évoque aucun reniement de son engagement communiste. Interrogés, les RG remettent leur avis le 5 avril : cette mise en liberté « ne semble pas opportune ». Le 6 mai, le préfet de police envoie une conclusion identique au préfet de l’Aube.

Entre temps, vers le 25 avril, certains cadres politiques de Clairvaux sont séparés de leurs camarades et placés par cellules de deux dans un autre bâtiment, dont Philippot, Jules Auffret, Jules Crapier, Eugène Hénaff, Fernand Grenier, Maurice Ténine… Le 12 mai, ils sont réintégrés dans le groupe.

Le 14 mai, quatre-vingt-dix des internés de Clairvaux sont transférés au camp de Choisel à Châteaubriant (Loire-Atlantique), parmi lesquels plusieurs seront fusillés le 22 octobre. Robert Philippot est de ceux qui restent à Clairvaux et qui doivent bientôt partager les nouveaux locaux qui leur sont assignés dans le quartier Nord avec quelques “indésirables” (internés de “droit commun”).

Robert Philippot n’appose pas sa signature sur la lettre de Marcel Gitton adressée à des « camarades sujets à être libérés », comme le font 22 ex-élus communistes. Le 16 juin, les signataires sont transférés en liberté surveillée sur parole à Rumilly-lès-Vaudes, petite localité située à environ 20 kilomètres de Troyes, où il y a une maison forestière nommée Le Haut-Tuileau.

Robert Philippot n’est pas non plus co-signataire de la Lettre ouverte aux ouvriers communistes publiée dans le journal L’Oeuvre du samedi 6 septembre 1941, toujours à l’initiative de Marcel Gitton et signée par de nombreux ex-élus communistes.

Le 23 septembre, J.-P. Ingrand, préfet délégué du ministre de l’Intérieur dans les Territoires occupés (à Paris), demande au préfet de l’Aube de retirer de Clairvaux les internés administratifs qui y sont « hébergés » (sic !) ; ordre rapidement exécuté. Le jour-même, le commissaire de police de Troyes vient informer les internés politiques qu’ils sont dorénavant considérés comme otages par les autorités allemandes. Il demande à trois anciens élus – Racamond, Philippot et Le Bigot – d’organiser la séparation des internés en deux groupes pour leur transfert, vers les camps de Gaillon et de Rouillé ; concours que ceux-ci refusent. Sollicité par le commissaire sur le choix possible pour lui d’un lieu d’internement, Robert Philippot réitère sa demande d’un CCS proche du centre du pays, « de façon à mieux correspondre avec sa famille qui est en zone libre », selon le témoignage de Henri Hannhart qui n’évoque aucun ostracisme de ses camarades à l’égard de l’ancien député.

Le 24 septembre, Robert Philippot fait partie des 85 détenus de Clairvaux transférés au camp français de Rouillé, au sud-ouest de Poitiers (Vienne), via Paris. À Orléans, où le train stationne le lendemain matin, l’ex-député centralise l’argent des détenus qui achètent un supplément de boisson et de nourriture. Ils arrivent en gare de Rouillé à 23 h 15.

Le 7 février, le commandant du centre procède à l’appel d’internés désignés pour être transférés deux jours plus tard dans un autre lieu d’internement « pas loin de Paris » et qui doivent préparer leur paquetage.

Le 9 février 1942, Robert Philippot est parmi les 52 « communistes » (dont 36 seront déportés avec lui) remis aux autorités d’occupation à la demande de celles-ci et conduits par des Feldgendarmes à la gare de Poitiers. Enfermés dans deux wagons à bestiaux, ils sont transférés – via Paris – au camp allemand de Royallieu à Compiègne (Oise), administré et gardé par la Wehrmacht (Frontstalag 122 – Polizeihaftlager). Il est possible qu‘ils soient alors assignés à un bâtiment vide du quartier C de l’ancienne caserne (« camp juif »). De ce camp, à la fin juin 1942, Robert Philippot adresse une lettre à sa femme, lui annonçant le mariage d’une de ses filles.

Entre fin avril et fin juin 1942, il a été sélectionné avec plus d’un millier d’otages désignés comme communistes et une cinquantaine d’otages désignés comme juifs dont la déportation a été décidée en représailles des actions armées de la résistance communiste contre l’armée allemande (en application d’un ordre de Hitler).

Le 6 juillet 1942 à l’aube, les détenus sont conduits sous escorte allemande à la gare de Compiègne, sur la commune de Margny, et entassés dans des wagons de marchandises. Le train part une fois les portes verrouillées, à 9 h 30.

Le voyage dure deux jours et demi. N’étant pas ravitaillés en eau, les déportés souffrent principalement de la soif.

Le 8 juillet 1942, Robert Philippot est enregistré au camp souche d’Auschwitz (Auschwitz-I) ; peut-être sous le numéro 45980, selon les listes reconstituées (sa photo d’immatriculation n’a pas été retrouvée).

Les SS ont détruit la plupart des archives du KL Auschwitz

lors de l’évacuation du camp en janvier 1945.

Le portrait d’immatriculation de ce détenu a disparu.

Robert Philippot meurt à Auschwitz le 25 août 1942, d’après l’acte de décès établi par l’administration SS du camp (Sterbebücher) [3].

Le 27 avril 1943, sa déportation vers l’Est est indiquée à la radio anglaise (BBC) par Fernand Grenier.

Son nom figure sur une plaque au siège du Conseil général du Lot-et-Garonne (Agen) sur le monuments aux morts des deux Guerres mondiales de Port-Sainte-Marie, placé contre la mairie ; sur une plaque au siège du Conseil départemental du Lot-et-Garonne à Agen ; sur le Monument commémoratif départemental de la Déportation 1939-1945, place du village de Lacapelle-Biron (337 personnes) ; sur le Monument commémoratif dans l’enceinte de l’Assemblée Nationale, à Paris 7e, “Aux députés, aux anciens députés morts pour la patrie 1939-1945, aux fonctionnaires” (40 personnes).

Après la guerre, le conseil municipal de Port-Sainte-Marie donne le nom de Robert Philippot à l’avenue menant à la gare ferroviaire. Celui de Saint-Laurent, où il a également résidé, donne son nom à la rue parallèle à la Garonne.

La mention “Mort en déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 14-12-1997).

Notes :

[1] Castets : le 13 juillet 1957, la commune de Castets devient Castets-en-Dorthe.

[2] Fontevraud-L’Abbaye, souvent orthographié Fontevrault-L’Abbaye au 19e siècle.

[3] L’avis officiel de l’état civil français a initialement daté son décès du 21 février 1942, une erreur relevée par sa famille et modifié par l’état civil : « décédé en août 1942 à Birkenau (Allemagne) ».

Sources :

![]() Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 356 et 416. (MO 208, 209, 273)

Claudine Cardon-Hamet, Triangles rouges à Auschwitz, Le convoi politique du 6 juillet 1942, éditions Autrement, collection mémoires, Paris 2005, pages 356 et 416. (MO 208, 209, 273)

![]() Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002), citant : très nombreux documents fournis par sa fille (lettre 16/01/1992) et son gendre (9 /10/1992) – Maire de Port-Sainte-Marie (M. Ricard – 15/01/1992) : état-civil complet.

Cl. Cardon-Hamet, notice pour l’exposition de Mémoire Vive sur les “45000” et “31000” de Paris (2002), citant : très nombreux documents fournis par sa fille (lettre 16/01/1992) et son gendre (9 /10/1992) – Maire de Port-Sainte-Marie (M. Ricard – 15/01/1992) : état-civil complet.

![]() Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, sous la direction de Jean Maitron, tome 38, p. 218, notice de J. Maitron) – Photo double page photographique du journal MATCH du 28 mars 1940 montrant « les députés communistes déchus devant le Tribunal militaire » et où figure J. Philippot – Fernand Grenier : émission “Honneur et patrie”, cité dans Ici, Londres , les voix de la liberté, sous la direction de J.-L. Crémieux-Brilhac – Communication de M. Hugues Philippot, son fils (1993), confirmant l’internement de son père à l’île d’Yeu, avec le Docteur Renard (date ?).

Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, sous la direction de Jean Maitron, tome 38, p. 218, notice de J. Maitron) – Photo double page photographique du journal MATCH du 28 mars 1940 montrant « les députés communistes déchus devant le Tribunal militaire » et où figure J. Philippot – Fernand Grenier : émission “Honneur et patrie”, cité dans Ici, Londres , les voix de la liberté, sous la direction de J.-L. Crémieux-Brilhac – Communication de M. Hugues Philippot, son fils (1993), confirmant l’internement de son père à l’île d’Yeu, avec le Docteur Renard (date ?).

![]() Auguste Brunet, Si c’était à refaire … La résistance en Vendée, éditions Le Temps des Cerises, Paris 2004, sur le site de l’Amicale Voves-Rouillé-Châteaubriant.

Auguste Brunet, Si c’était à refaire … La résistance en Vendée, éditions Le Temps des Cerises, Paris 2004, sur le site de l’Amicale Voves-Rouillé-Châteaubriant.

![]() Archives départementales de Gironde (AD 33), site internet du conseil général, archives en ligne ; registre des matricules militaires, bureau de Bordeaux, classe 1909, matricules de 3501 à 4000 (cote 1 R 1416), matricule 3516 (vues 33-35/881).

Archives départementales de Gironde (AD 33), site internet du conseil général, archives en ligne ; registre des matricules militaires, bureau de Bordeaux, classe 1909, matricules de 3501 à 4000 (cote 1 R 1416), matricule 3516 (vues 33-35/881).

![]() Henri Hannhart, Un épisode des années 40, Matricule : F 45652 (les intérêts de certains ont fait le malheur des autres), trois cahiers dactylographiés par son fils Claude (qui en a pris connaissance après le décès de sa mère).

Henri Hannhart, Un épisode des années 40, Matricule : F 45652 (les intérêts de certains ont fait le malheur des autres), trois cahiers dactylographiés par son fils Claude (qui en a pris connaissance après le décès de sa mère).

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), site du Pré-Saint-Gervais : cartons “occupation allemande”, camps d’internement… (BA 2374), liste des internés communistes, 1939-1941 (BA 2397) ; carton “PC” n°VII, note du 20 décembre 1940 sur le CSS d’Aincourt ; dossier individuel des RG (77 W 1455-16347) ; dossier individuel du cabinet du préfet (1 W 741-72387).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), site du Pré-Saint-Gervais : cartons “occupation allemande”, camps d’internement… (BA 2374), liste des internés communistes, 1939-1941 (BA 2397) ; carton “PC” n°VII, note du 20 décembre 1940 sur le CSS d’Aincourt ; dossier individuel des RG (77 W 1455-16347) ; dossier individuel du cabinet du préfet (1 W 741-72387).

![]() Archives départementales de la Vienne : camp de Rouillé (109W75).

Archives départementales de la Vienne : camp de Rouillé (109W75).

![]() Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 924 (24679/1942).

Death Books from Auschwitz, Remnants, Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, K.G.Saur, 1995 ; relevé des registres (incomplets) d’actes de décès du camp d’Auschwitz dans lesquels a été inscrite, du 27 juillet 1941 au 31 décembre 1943, la mort de 68 864 détenus pour la plupart immatriculés dans le camp (sans indication du numéro attribué), tome 3, page 924 (24679/1942).

![]() Site Mémorial GenWeb, relevés de Christian Dumas (2008-2014) et de Claude Richard (2011).

Site Mémorial GenWeb, relevés de Christian Dumas (2008-2014) et de Claude Richard (2011).

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, le 6-06-2018)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).

En hommage à Roger Arnould (1914-1994), Résistant, rescapé de Buchenwald, documentaliste de la FNDIRP qui a initié les recherches sur le convoi du 6 juillet 1942.