Madeleine, Noémie, Eugénie, Marie Guitton naît le 16 octobre 1914 au Longeron (Maine-et-Loire), fille d’Eugène Guitton, artisan mécanicien, et de Noémie Piffeteau. Madeleine est la deuxième d’une famille de cinq enfants, dont Marie Elise Françoise, née le 5 décembre 1912 au Longeron. À partir de 1929, celle-ci sera ouvrière agrafeuse dans une usine d’emballage en bois pour l’industrie fromagère dans cette commune.

De son côté, Madeleine travaille comme ouvrière fileuse après le certificat d’études primaires.

Selon Charlotte Delbo : « La vie n’est pas gaie dans cette campagne où il faut faire six kilomètres à pied pour aller au bal de loin en loin – et recevoir une correction du père en rentrant à la maison. »

À dix-huit ans, Madeleine Guitton quitte le Longeron pour la capitale. Elle loge d’abord au 146 rue de Bagneux à Montrouge (Seine / Hauts-de-Seine), travaillant comme employée de commerce.

Puis, elle emménage avec Jean Gabriel Laffitte, né le 24 mars 1910 à Agnac (Lot-et-Garonne), ouvrier pâtissier, adhérent au Syndicat unitaire CGTU de sa corporation et militant chevronné du Parti communiste, secrétaire de la cellule puis du “rayon” de Montrouge (englobant les localités de Montrouge, Bagneux, Plessis-Robinson, Bourg-la-Reine, Sceaux et Antony). Ils habitent dans un hôtel au 122 route Stratégique, où Jean Laffitte logeait depuis mai 1932.

Le 12 janvier 1935, Jean Laffitte est arrêté à Montrouge « pour avoir placardé des affiches séditieuses ». Conduit au commissariat de cette commune, il est relaxé après les « vérifications d’usage » et l’affaire n’a pas de suite judiciaire.

Le 20 juillet 1935, à la Mairie de Montrouge, Madeleine épouse Jean Laffitte. Employé depuis juin 1932 à l’hôtel Lutétia, 45 boulevard Raspail (Paris 6e), celui-ci en avait été renvoyé en octobre 1934 pour avoir formé la première section syndicale dans cet établissement.

Fin août 1935, le couple est installé chez les parents de Madeleine au Longeron. Les Renseignements généraux de la préfecture de police sont informés que Jean a reçu « du secrétariat du Parti communiste l’ordre de se tenir prêt à partir pour Brest pour y accomplir une mission » (une fausse piste afin d’égarer les policiers ?).

À l’automne 1935, Jean Laffitte part en URSS (sans Madeleine), ayant obtenu son passeport, « valable pour un seul voyage », le 2 octobre. Jusqu’en février 1937, il fait partie de la vingtaine de militants français participant à la dernière École léniniste internationale de Moscou au titre du Komintern.

Le 18 février 1937, il habite au 55 rue de Paris à Montreuil-sous-Bois.

Cette même année, Jean devient permanent du PCF, secrétaire parlementaire de Jacques Duclos [1], député de la Seine, réélu en mai 1936 dans la circonscription de Montreuil-sous-Bois (Seine / Seine-Saint-Denis).

Le couple Laffitte s’installe au 154 avenue du Président Wilson à Montreuil..

Pendant un temps, Madeleine Laffitte est téléphoniste au quotidien communiste L’Humanité (à vérifier…).

Mobilisé en août 1939, fait prisonnier de guerre, puis s’étant évadé en décembre 1940, Jean Laffitte reprend contact avec la direction clandestine du Parti communiste (Jacques Duclos et Benoît Frachon) et devient, jusqu’au mois de février 1941, le responsable politique du triangle de l’interrégion parisienne (neuf régions réparties sur les trois départements de la Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne). Il participe également à la rédaction et à l’édition de L’Humanté interdite.

Dans la même période, Madeleine Laffitte entre également dans l’action clandestine. Elle habite alors au 11, sentier des Buttes à Montreuil.

Selon un récit ultérieur de Jean Laffitte (voir sources), le couple s’est reconstitué et vit en commun.

En 1942, sous le pseudonyme de “Michèle”, Madeleine est agent de liaison de Félix Cadras, secrétaire national à l’organisation du PC [2] (pseudonyme “Albert”), que Jean Laffitte rencontre par ailleurs également dans le cadre de leurs activités respectives.

Après que le cadre clandestin André Pican ait été reconnu puis suivi par la brigade spéciale 1 des Renseignements généraux de la préfecture de police, Madeleine Laffitte est repérée à son tour lors des filatures et provisoirement désignée sous le nom de « femme Pyrénées », du nom de la station de métro où les policiers l’ont vue la première fois. Les enquêteurs constatent qu’elle est « une liaison directe » de « Balard », Félix Cadras, et la considèrent comme « une militante active et très importante de l’organisation clandestine ».

« … le jeudi 5 février 1942, vers 15h45 à la Porte de Vincennes », Madeleine Laffitte rencontre Marie-Claude Vaillant-Couturier (« femme Vincennes »), à laquelle elle remet différents paquets tirés de son cabas. Un quart d’heure plus tard, celle-ci transmet ces paquets à un homme qui l’accoste sur le boulevard Davout. Puis les deux femmes se retrouvent et entrent au café Le Négus, cours de Vincennes, sous le pont du chemin de fer. En sortant, elles se séparent avant de se retrouver une dernière fois sur le quai du métro, direction Neuilly…

La « femme Pyrénées » est repérée à plusieurs reprises quand elle pénètre dans un immeuble au 8 rue d’Assas (Paris 6e). La concierge, dont le mari était un ami de Jean Laffitte, a accepté de recevoir des enveloppes et colis portant un signe distinctif. Madeleine Laffitte les récupère ensuite pour les porter au domicile clandestin de Cadras – alias Georges Dauvergne -, dans un immeuble (HBM ?) au 119 boulevard Davout, à Paris 20e.

Entrée du 119 boulevard Davout. Février 2025.

Plaque commémorative de Félix Cadras.

Photo Mémoire Vive.

Le 16 février 1942, selon le récit ultérieur de Jean Laffitte, celui-ci ne trouve pas Félix Cadras à leur « rendez-vous habituel ». Il imagine alors un simple empêchement et qu’il pourront se revoir le lendemain dans la journée.

Le 17 février, au matin, Madeleine Laffitte ne rencontre pas non plus Cadras lors d’un rendez-vous au cours duquel elle devait lui remettre du courrier relatif à la propagande clandestine. Après le déjeuner pris avec son mari à leur domicile, elle décide de se rendre seule chez Cadras. Elle est y arrêtée en arrivant. Jean Laffitte attendra vainement le retour de son épouse jusqu’à 21 h 30, puis partira dans la nuit pour une chambre de bonne précédemment louée, par précaution et de sa propre initiative, au 6e étage d’un immeuble du 13e arrondissement.

Félix Cadras a été arrêté deux jours plus tôt, le 15 février, au début du vaste “coup de filet” policier clôturant les filatures. Dès lors, des inspecteurs guettent les personnes qui viennent à son appartement. Le dirigeant clandestin ne parlera pas sous la torture, mais les documents retrouvés chez lui lanceront les brigades spéciales sur de nouvelles pistes.

Paris. La préfecture de police vue depuis Notre-Dame.

Carte postale des années 1900 (le bâtiment est alors la caserne de la Garde républicaine). Coll. Mémoire Vive.

Photographiée au service de l’identité judiciaire,

le jour de son arrestation, le 17 février 1942.

© Archives de la Préfecture de Police (APP). Paris.

Le 23 mars, Madeleine Laffitte est transférée à la Maison d’arrêt de la Santé, à Paris 14e (au secret, division allemande ?).

Le 24 août, avec tous les hommes et femmes pris dans la même affaire, elle est transférée au Fort de Romainville, situé sur la commune des Lilas [1] (93), premier élément d’infrastructure du Frontstalag 122, gardé par la Wehrmacht.

Le fort de Romainville, vue du côté nord.

À l’intérieur de l’enceinte, on distingue le haut du bâtiment de caserne avec ses cheminées.

Carte postale oblitérée en 1915. Collection Mémoire Vive.

Madeleine Laffitte y est enregistrée sous le matricule n° 667.

Le 22 janvier 1943, Madeleine Laffitte est parmi les cent premières femmes otages qui sont transférées en camions au camp de Royallieu à Compiègne (leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquent « 22.1 Nach Compiègne uberstellt » : « transférée à Compiègne le 22.1 »).

Le lendemain, elles sont rejointes par un deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept de la Maison d’arrêt de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police de Paris). À ce jour, aucun témoignage de rescapée du premier transfert n’a été publié concernant les deux nuits et la journée passées à Royallieu, et le récit éponyme de Charlotte Delbo ne commence qu’au jour de la déportation… Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le matin suivant, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites à la gare de marchandises de Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes ont été entassés la veille. Comme les autres déportés, la plupart d’entre elles jettent sur les voies des messages à destination de leurs proches, rédigés la veille ou à la hâte, dans l’entassement du wagon et les secousses des boggies (ces mots ne sont pas toujours parvenus à leur destinataire).

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes sont dirigés sur le KL [3] Sachsenhausen, tandis que les femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir. Le train y stationne toute la nuit.

Le lendemain matin, après avoir été descendues et alignées sur un quai de débarquement de la gare de marchandises, elles sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

Madeleine Laffitte y est enregistrée sous le matricule 31666. Le numéro de chacune est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche.

Pendant deux semaines, elles sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail dans les Kommandos, mais pas de corvée.

Le 3 février, la plupart des “31000” sont amenées à pied, par rangs de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes d’anthropométrie de la police allemande : vues de trois-quart avec un couvre-chef, de face et de profil (la photo d’immatriculation de Madeleine Laffitte a été retrouvée).

Photographiée à Auschwitz-I, le 3 février 1943.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oswiecim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Le 12 février, les “31000” sont assignées au Block 26, entassées à mille détenues avec des Polonaises. Les “soupiraux” de leur bâtiment de briques donnent sur la cour du Block 25, le “mouroir” du camp des femmes où sont enfermées leurs compagnes prises à la “course” du 10 février (une sélection punitive). Les “31000” commencent à partir dans les Kommandos de travail.

Le Block 26, en briques, dans le sous-camp B-Ia de Birkenau ; perspective entre les châlits.

La partie inférieure, au ras du sol, est aussi une “couchette” où doivent s’entasser huit détenues.

Les plus jeunes montent à l’étage supérieur, où il est possible de s’assoir.

Photo © Mémoire Vive.

Au cours de l’été suivant – la présence à Auschwitz et Birkenau de détenu·es politiques français·es ayant “fuité” après que quelques avis de décès soient parvenus en France (résultat d’un acte anonyme de résistance et/ou d’un manque de contrôle SS contrevenant au statut “NN” ?) -, les survivant·es sont placé.es en retrait des Kommandos les plus mortifères.

Le 3 août, Madeleine Laffitte est parmi les “31000” placées en quarantaine dans une baraque en bois située en face de l’entrée du camp des femmes (celles qui ont été envoyées travailler au Kommando agricole de Raïsko étant considérées comme bénéficiant déjà d’une situation protégée). Charlotte Delbo précise : « La quarantaine, c’était le salut. Plus d’appel, plus de travail, plus de marche, un quart de litre de lait par jour, la possibilité de se laver, d’écrire une fois par mois, de recevoir des colis et des lettres. » Néanmoins, cinq Françaises, trop épuisées, y succombent encore. Pour les “31000”, cette période dure dix mois.

Afin de faire connaître en France qu’ils et elles sont toujours vivant·es, les ”45000” et “31000” rescapé.es reçoivent le droit d’écrire à leurs proches (en allemand, sous visa de la censure du camp…). Madeleine Laffitte écrit à la maison (une lettre par mois) et sa mère lui envoie des colis.

À l’automne, elle est atteinte par la dysenterie. Pendant des semaines, ses camarades la cachent pour éviter qu’on la renvoie au Revier de Birkenau (par définition, pas de malades en quarantaine). Fernande Laurent la soigne, ce qui consiste surtout à recueillir discrètement les selles diarrhéiques dans une boîte de conserve pour que la chef de Block ne se doute de rien. Mais Madeleine est découverte et envoyée au Revier [4].

Elle y succombe à la fin novembre 1943, selon le témoignage des rescapées.

Sa famille comprend qu’elle est morte quand un colis est renvoyé marqué d’un tampon “Retour à l’envoyeur”.

Après l’arrestation de Félix Cadras, qui était son responsable immédiat, Jean Laffitte (pseudonyme « Roger Dubreuil ») l’a remplacé comme secrétaire à l’organisation pour la zone occupée, en contact direct avec Jacques Duclos et Benoît Frachon. Marie Guitton, sœur de Madeleine, était venue alors à Paris, comme agent de liaison ou comme “couverture” de son beau-frère (?). À cette fin, ils logeaient à la même adresse, au 3 rue Jules-Lemaître à Paris 12e, Marie se faisant passer pour son épouse.

Le 14 mai 1942, lors d’un “coup de filet” au cours duquel ont été appréhendés 23 militants communistes opérant au sein des entreprises industrielles de la banlieue nord-ouest de Paris, Jean Laffitte a été arrêté, ainsi que Marie Guitton, sœur de Madeleine. Il a d’abord été interrogé au commissariat de police de la circonscription de Puteaux (“affaire de Puteaux”, à vérifier…). Transféré au dépôt une semaine après les camarades arrêtés en même temps que lui, il a été interrogé par les inspecteurs de la BS à la préfecture de police. Le 29 mai, il a été écroué dans le “quartier français” de la Maison d’arrêt de La Santé. Huit mois plus tard, il a été transféré au secret dans le quartier allemand de l’Établissement pénitentiaire de Fresnes (Seine / Val-de-Marne). Depuis son arrestation, il a été interrogé par un officier du Sipo-SD dans un bureau de la rue des Saussaies. Transféré au fort de Romainville et enfermé parmi soixante détenus à la casemate 22, il a pu échanger quelques messages avec la concierge qui avait servit de “boîte aux lettres” pour lui et son épouse Madeleine, déportée quatorze mois auparavant.

Le 27 mars 1943, Jean Laffitte a été déporté “NN” au KL Mauthausen, où il rencontre des survivantes du convoi qui lui apprennent le décès de son épouse. Il est libéré au Kommando d’Ebensee le 6 mai 1945. Il en témoignera dans son livre publié en 1947, Ceux qui vivent (éditions Hier et aujourd’hui).

En 1946, il épouse en secondes noces Georgette Cadras, sœur de Félix, ancienne résistante déportée à Ravensbrück, responsable de l’Union des jeunes filles de France (UJFF) et de l’Union des femmes françaises (UFF). Il reprend son poste de secrétaire de Jacques Duclos, devenu vice-président de l’Assemblée Nationale.

Bénéficiant d’une ordonnance de mise en liberté provisoire le 26 juin 1942, Marie Guitton (ouvrière agrafeuse dans une usine d’emballage en bois pour l’industrie fromagère au Longeron depuis 1929), « étant susceptible de se réfugier dans l’illégalité en cas de libération », a été internée administrativement dès le lendemain « conformément à la procédure d’urgence prévue par la circulaire ministérielle du 11 février 1942 ». Elle a d’abord été détenue à la caserne des Tourelles, 141 boulevard Mortier (Paris). Le 13 août suivant, elle a fait partie d’un groupe d’internées transférées au centre de séjour surveillé d’Aincourt (Seine-et-Oise). En décembre, elle était au camp de Gaillon (Eure), puis, en mai 1943, au camp de La Lande de Monts (Indre-et-Loire). En juin de cette année, sa mère a écrit au préfet pour solliciter sa libération, alors qu’un de ses fils, marié et père de famille, venait de décéder d’un accident de travail en Allemagne dans le cadre d’un contrat de travailleur volontaire. Le 16 juin, le préfet de police répondit au préfet départemental : faites « connaître à la pétitionnaire qu’il n’est pas possible, dans les circonstances actuelles, d’envisager la libération de l’intéressée ». Le 31 août 1944, Marie Guitton est libérée du camp de Poitiers (Vienne). Après guerre, elle habite au 11 rue de la Voute (Paris 12e), travaillant comme standardiste.

Un cousin, Albert Piffeteau, arrêté en juin 1944, déporté le 18 août 1944 au KL Buchenwald dans le dernier transport à emmener des détenus depuis le camp de Compiègne-Royallieu, est décédé le 6 mai 1945 à Dittersbach (au cours d’une marche d’évacuation ?).

Le 18 juin 1946, l’acte de décès de Madeleine Laffitte est transcrit sur les registres de l’état-civil de la mairie de Montreuil.

Le 4 octobre 1950, le secrétaire d’État aux forces armées (guerre) établit un certificat d’appartenance à la Résistance intérieure française (RIF) au nom de Madeleine Laffitte comme appartenant à l’organisation de résistance Front National [5] et pour services accomplis comptant du « 1er mai 1941 au 30 novembre 1943 ». Le grade fictif de « sergent » est attribué à l’intéressée par la Commission nationale en vue de la liquidation de ses droits.

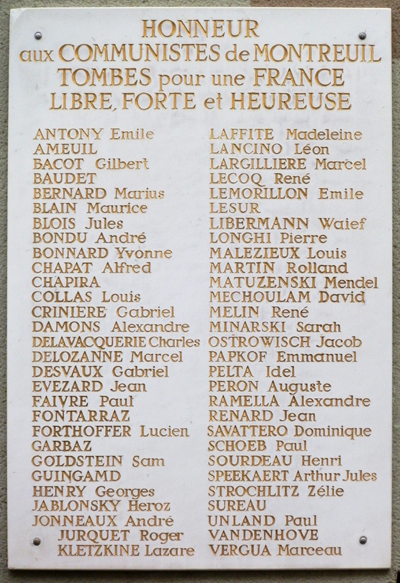

Le nom de Madeleine Laffitte est parmi les 58 inscrits sur la stèle commémorative apposée sur la façade du siège de la section du PCF, au 10, rue Victor-Hugo, afin de rendre « Honneurs aux communistes de Montreuil tombés pour une France libre forte et heureuse » (haut de la deuxième colonne).

Le 24 juin 1963, le conseil municipal de Montreuil-sous-Bois donne le nom de Madeleine Laffitte à une voie de la commune, initialement prévue à l”emplacement de la rue de la Montagne-Pierreuse. Cependant, le 14 août suivant, la préfecture refuse son approbation, non pas par objection de principe, mais parce qu’elle souhaite que cette appellation soit conservée dans la ville, car elle présente un intérêt géographique et topographique. Le 28 juin 1965, par délibération le conseil municipal donne le nom de Madeleine Laffitte (« Résistante montreuilloise morte en déportation en 1943 ») à une nouvelle voie prolongeant la rue des Haies Fleuries (accord préfectoral le 14 septembre suivant).

Notes :

[1] Jacques Duclos (1896-1975) avait lui aussi commencé à travailler comme ouvrier-pâtissier et été employé à l’hôtel Lutétia ; membre du comité central du Parti communiste en juin 1926 ; membre du bureau politique en 1931 et du secrétariat en 1933, responsable de l’Internationaliste communiste (émissaire de l’organisation en Espagne), éditorialiste régulier dans le quotidien L’Humanité ; fondateur du Musée de l’Histoire à Montreuil, inauguré en sa présence le 25 mars 1939.

[2] Félix Cadras : Né le 4 mars 1906 à Calais (Pas-de-Calais), secrétaire de la Région Nord du PC, secrétaire fédéral du Pas-de-Calais (1936-1939). À partir du début 1942, désigné comme secrétaire à l’organisation, en rapport étroit avec Jacques Duclos et Benoît Frachon, il est chargé d’une tâche essentielle, la liaison entre les différentes unités de l’appareil du Parti (inter-régions, régions) en mettant sur pied des groupes d’imprimeries, des dépôts de matériel, des chaînes de diffusion. Après son arrestation, il résiste aux tortures infligées par la police française et la Gestapo, ne livrant aucune information. Le 30 mai 1943, il est fusillé avec d’autres résistants au Fort du Mont-Valérien, commune de Suresnes (Hauts-de-Seine).

[3] KL : abréviation de Konzentrationslager (camp de concentration). Certains historiens utilisent l’abréviation “KZ”.

[4] Revier, selon Charlotte Delbo : « abréviation de Krakenrevier, quartier des malades dans une enceinte militaire. Nous ne traduisons pas ce mot que les Français prononçaient révir, car ce n’est ni hôpital, ni ambulance, ni infirmerie. C’est un lieu infect où les malades pourrissaient sur trois étages ». In Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1967, p. 24. Le terme officiel est pourtant “hôpital” ; en allemand Häftlingskrakenbau (HKB), hôpital des détenus ou Krakenbau (KB). Dans Si c’est un Homme, Primo Lévi utilise l’abréviation KB.

[5] Front national de lutte pour la liberté et l’indépendance de la France : mouvement de Résistance constitué en mai 1941 à l’initiative du PCF clandestin (sans aucun lien avec l’organisation politique créée en 1972, dite “FN”, jusqu’à son changement d’appellation le 1er juin 2018).

Sources :

![]() Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), page 162.

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), page 162.

![]() Jean Laffitte, Ceux qui vivent, éditions Hier et aujourd’hui ,1947, chapitres 6, 7 et 8, pages 61-97.

Jean Laffitte, Ceux qui vivent, éditions Hier et aujourd’hui ,1947, chapitres 6, 7 et 8, pages 61-97.

![]() Dominique Durand, Marie-Claude Vaillant-Couturier (biographie), Balland, Paris novembre 2012, pages 162, 165.

Dominique Durand, Marie-Claude Vaillant-Couturier (biographie), Balland, Paris novembre 2012, pages 162, 165.

![]() Le Maitron en ligne, dictionnaire biographique : concernant Madeleine Laffitte, notice de Daniel Grason : https://maitron.fr/spip.php?article137259 – concernant Jean Laffitte, notices de Claude Pennetier : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article75603 et http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?page=article_long&id_article=115217

Le Maitron en ligne, dictionnaire biographique : concernant Madeleine Laffitte, notice de Daniel Grason : https://maitron.fr/spip.php?article137259 – concernant Jean Laffitte, notices de Claude Pennetier : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article75603 et http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?page=article_long&id_article=115217

![]() Dictionnaire historique des rues de Montreuil, de Philippe Hivert et Gilbert Schoon, édité par le Musée de l’Histoire vivante ; tome 2, de Kenny Clarke à Yves Farge, page 164.

Dictionnaire historique des rues de Montreuil, de Philippe Hivert et Gilbert Schoon, édité par le Musée de l’Histoire vivante ; tome 2, de Kenny Clarke à Yves Farge, page 164.

![]() Archives départementales des Hauts-de-seine, archives en ligne : registre des mariages de Montrouge, année 1935 (1E_NUM_MON_M1935), acte n° 174 (vue 34/65).

Archives départementales des Hauts-de-seine, archives en ligne : registre des mariages de Montrouge, année 1935 (1E_NUM_MON_M1935), acte n° 174 (vue 34/65).

![]() Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : dossiers individuels au cabinet du préfet (1 W 1104-57063) ; archives des Renseignements généraux de la préfecture de police (consultation sur écran), brigade spéciale anticommuniste (GB 129).

Archives de la préfecture de police (Seine / Paris), Service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC), Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : dossiers individuels au cabinet du préfet (1 W 1104-57063) ; archives des Renseignements généraux de la préfecture de police (consultation sur écran), brigade spéciale anticommuniste (GB 129).

![]() Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression…, 1940-1945, éditions Tirésias, Paris 2004 : Madeleine, I.74. pages 577-579, 586 ; Jean, matricule. 25519, I.89. pages 694-695, 699.

Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression…, 1940-1945, éditions Tirésias, Paris 2004 : Madeleine, I.74. pages 577-579, 586 ; Jean, matricule. 25519, I.89. pages 694-695, 699.

MÉMOIRE VIVE

(dernière mise à jour, 31-03-2025)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).