Marguerite Germaine Bauché naît le 3 octobre 1894 à Hennebont (Morbihan – 56), fille de Pierre-Marie Bauché, 27 ans, quartier-maître mécanicien de la Marine, et de Marie-Françoise Le Bayon, 26 ans, son épouse.

Le 4 janvier 1918, à Lorient (56), elle se marie avec Eugène Vabuye (?).

Le 4 septembre 1923, à Lorient, elle se marie avec Louis Eloi Chavaroc, né dans cette ville le 1er décembre 1900.

Fin octobre 1923, celui-ci est recensé au 19 rue Rivay à Levallois-Perret (Seine / Seine-Saint-Denis). En mars 1927, il habite au 134 bis, rue Chevallier, dans cette commune.

En janvier 1930, il déclare habiter au 44 rue de l’Odet à Quimper (Finistère).

Fin mars 1939, il déclare habiter au 11 rue Aristide Briand à Quimper, sur les bords de l’Odet.

Les Chavaroc sont tous deux d’origine modeste, mais Louis réussi à monter une belle affaire d’électricité automobile.

Dès le mois d’avril 1941, Louis Chavaroc est un membre très actif du réseau Johnny, qui opère en Bretagne depuis mars et s’occupe principalement de recueillir des informations sur les bateaux de guerre allemands stationnés à Brest. Titulaire d’un Ausweiss – laisser-passer établi par l’administration militaire allemande, Louis Chavaroc s’occupe notamment du transport des émetteurs. Marguerite le seconde en recevant à son bureau les courriers émanant des sources de renseignement. À la suite d’une première vague d’arrestations, le réseau doit abandonner ses points d’émission du Finistère et les transfère à Rennes (voir Alizon).

Le 14 février 1942, les Chavaroc sont arrêtés à Quimper par l’Abwehr d’Angers (le réseau cessera d’exister en juillet suivant, pratiquement anéanti par les arrestations).

Comme les sœurs Alizon, de Rennes, Marguerite Chavaroc passe d’une prison à l’autre : de Rennes (Ille-et-Vilaine) à la Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e), puis à l’établissement pénitentiaire de Fresnes (Seine / Val-de-Marne) – toujours seule en cellule et au secret (très certainement en détention allemande).

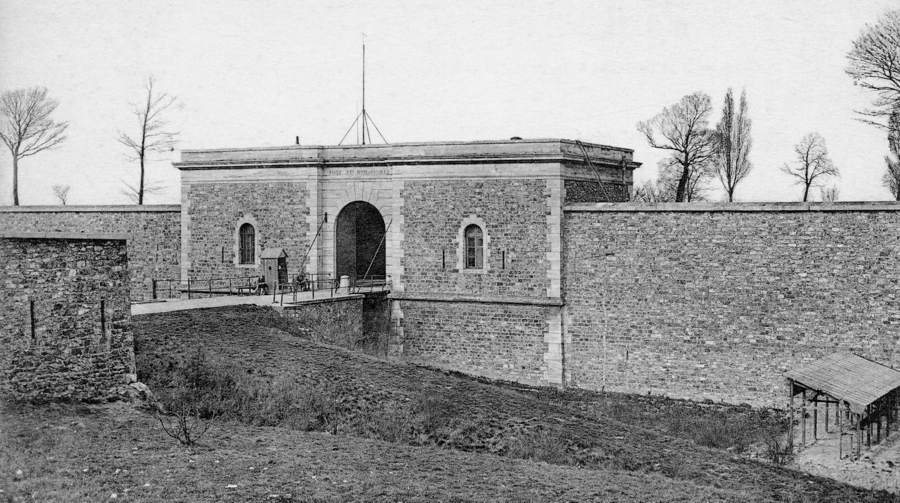

Le 10 novembre 1942 (le même jour que Lina Kühn, Simone et Marie Alizon), Marguerite Chavaroc est internée au Fort de Romainville, sur la commune des Lilas (Seine / Seine-Saint-Denis), où elle est enregistrée sous le matricule n° 1192.

Sous l’Occupation, le bâtiment d’entrée du camp allemand était surmonté d’un mirador.

Carte postale des années 1900. Coll. Mémoire Vive

Le 22 janvier 1943, cent premières femmes otages sont transférées en camions au camp de Royallieu à Compiègne : leurs fiches individuelles du Fort de Romainville indiquent « 22.1 Nach Compiègne uberstellt » (transférée à Compiègne le 22.1).

Le lendemain, Marguerite Chavaroc fait partie du deuxième groupe de cent-vingt-deux détenues du Fort qui les y rejoint, auquel s’ajoutent huit prisonnières extraites d’autres lieux de détention (sept de la maison d’arrêt de Fresnes et une du dépôt de la préfecture de police de Paris). À ce jour, aucun témoignage de rescapée du premier transfert n’a été publié concernant les deux nuits et la journée passées à Royallieu, et le récit éponyme de Charlotte Delbo ne commence qu’au jour de la déportation… Toutes passent la nuit du 23 janvier à Royallieu, probablement dans un bâtiment du secteur C du camp.

Le matin suivant, 24 janvier, les deux-cent-trente femmes sont conduites à la gare de marchandises de Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons (à bestiaux) d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes ont été entassés la veille. Comme les autres déportés, la plupart d’entre elles jettent sur les voies des messages à destination de leurs proches, rédigés la veille ou à la hâte, dans l’entassement du wagon et les secousses des boggies (ces mots ne sont pas toujours parvenus à leur destinataire).

En gare de Halle (Allemagne), le train se divise et les wagons des hommes sont dirigés sur le KL Sachsenhausen, tandis que les femmes arrivent en gare d’Auschwitz le 26 janvier au soir. Le train y stationne toute la nuit.

Le lendemain matin, après avoir été descendues et alignées sur un quai de débarquement de la gare de marchandises, elles sont conduites à pied au camp de femmes de Birkenau (B-Ia) où elles entrent en chantant La Marseillaise.

Portail du secteur B-Ia du sous-camp de Birkenau (Auschwitz-II) par lequel sont passés les “31000”

(accès depuis la rampe de la gare de marchandises et le “camp-souche” d’Auschwitz-I…).

© Gilbert Lazaroo, février 2005.

Marguerite Chavaroc y est enregistrée sous le matricule 31796. Le numéro de chacune est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche.

Pendant deux semaines, elles sont en quarantaine au Block n° 14, sans contact avec les autres détenues, donc provisoirement exemptées de travail dans les Kommandos, mais pas de corvée.

Le 3 février, la plupart des “31000” sont amenées à pied, par rangs de cinq, à Auschwitz-I, le camp-souche où se trouve l’administration, pour y être photographiées selon les principes de l’anthropométrie : vues de trois-quart, de face et de profil.

Photographiée à Auschwitz-I, le 3 février 1943,;selon les trois vues anthropométriques de la police allemande.

Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Pologne.

Collection Mémoire Vive. Droits réservés.

Le 12 février, les “31000” sont assignées au Block 26, entassées à mille détenues avec des Polonaises. Les “soupiraux” de leur bâtiment de briques donnent sur la cour du Block 25, le “mouroir” du camp des femmes où sont enfermées leurs compagnes prises à la “course” du 10 février (une sélection punitive). Les “31000” commencent à partir dans les Kommandos de travail.

Le Block 26, en briques, dans le sous-camp B-Ia de Birkenau ; perspective entre les châlits.

La partie inférieure, au ras du sol, est aussi une “couchette” où doivent s’entasser huit détenues.

Les plus jeunes montent à l’étage supérieur, où il est possible de s’assoir.

Photo © Mémoire Vive.

Marguerite Chavaroc meurt de la dysenterie au Revier de Birkenau dans le courant de mars 1943 ; le ministère des prisonniers a fixé le 12 mars pour date de décès, d’après le témoignage de l’une des rescapées [Simone Alizon ?].

Après avoir résisté à tous les Interrogatoires de la “gestapo”, après avoir passé lui aussi près d’un an en prisons, Louis Chavaroc a été déporté à Oranienbourg-Sachsenhausen par le même train que sa femme.

À son retour, très malade, il a couru bureaux, Croix-Rouge et ministères pour savoir. Il ne voulait pas croire. Ceux qui ont été dans d’autres camps ne voient jamais tout à fait ce qu’était Auschwltz, où la durée moyenne de la survie était de vingt jours.

En mai 1946, le maréchal anglais Bernard Montgomery lui décerne un certificat par lequel il lui rend hommage.

En 1955, Marguerite Chavaroc est nommée chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume avec attribution de la Croix de guerre avec palme.

Le nom de Marguerite Chavaroc est inscrit sur la plaque commémorative rappelant le nom de 28 morts du “réseau Johnny”, apposée sur un mur du placître [1] de l’église de la Sainte Trinité de Kerfeunteun, commune annexée à Quimper en 1960.

Le 17 novembre 1948, à Quimper, Louis Chavaroc se remarie avec Yvonne Le Bris. Il décède le 9 juillet 1980 à Clohars-Carnoët (Finistère).

Note :

[1] Le placître est un terrain, souvent herbeux, délimité par une clôture, fréquemment un mur, entourant les églises, chapelles ou fontaines bretonnes. Lorsque il est l’un des éléments de l’enclos paroissial, le placître désigne l’espace non bâti à l’intérieur de celui-ci. Ce terme, qui ne figure pas dans les dictionnaires modernes, était souvent utilisé pour les actes officiels. (Source Wikipedia)

Sources :

![]() Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), page 70.

Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Les Éditions de Minuit, 1965 (réédition 1998), page 70.

![]() Simone Alizon, L’Exercice de Vivre, éditions Stock, avril 1996, 384 pages, ISBN 2-234-04614-9, code-barre 9-782234-046146 ; page 100 et 222.

Simone Alizon, L’Exercice de Vivre, éditions Stock, avril 1996, 384 pages, ISBN 2-234-04614-9, code-barre 9-782234-046146 ; page 100 et 222.

![]() François Tanniou, site Les plaques commémoratives, sources de mémoire (aujourd’hui désactivé – nov. 2013).

François Tanniou, site Les plaques commémoratives, sources de mémoire (aujourd’hui désactivé – nov. 2013).

![]() https://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_Johnny

https://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_Johnny

MÉMOIRE VIVE

( dernière mise à jour, le 2-02-2025)

Cette notice biographique doit être considérée comme un document provisoire fondé sur les archives et témoignages connus à ce jour. Vous êtes invité à corriger les erreurs qui auraient pu s’y glisser et/ou à la compléter avec les informations dont vous disposez (en indiquant vos sources).